Une brève histoire du manga

Depuis deux ans, le Festival d’Angoulême décerne son «Prix du Patrimoine» : c’est donc désormais officiel, la bande dessinée est dotée d’une mémoire. Pas de quoi crier victoire cependant, quand la question de ses origines reste souvent nébuleuse (Outcault et son Yellow Kid continuant à supplanter Rodolphe Töppfer dans l’inconscient collectif) et son histoire mal connue.

C’est pourquoi du9 anticipe un peu les bonnes résolutions de l’année à venir et propose avec ce premier dossier (dans une série qui couvrira dans un proche avenir les productions franco-belges et américaines, avant, qui sait ? de voguer vers des horizons plus exotiques) d’esquisser l’histoire de la bande dessinée au Pays du Soleil Levant.

Ami lecteur, lectrice mon amour, que les vents de la découverte t’accompagnent…

Une petite définition ?

Cependant, avant de se pencher sur l’histoire de la bande dessinée, il est indispensable d’en définir les contours. En Occident, grâce aux travaux de Will Eisner (en grande partie repris dans La bande dessinée, art séquentiel) qui ont été approfondis par Scott McCloud dans L’art invisible ainsi qu’à ceux de Thierry Groensteen (dans Système de la bande dessinée), on peut essayer de la simplifier ainsi : «Art» séquentiel à prédominance graphique qui consiste à raconter une histoire par le biais de dessins liés entre eux par différents procédés narratifs avec le renfort fréquent d’un texte et produit sur un support imprimé ou équivalent.

Ainsi, on écarte du champ de ce texte des œuvres, certes majeures, comme les peintures rupestres, la tapisserie de Bayeux, les rouleaux d’Hokusai ou les gravures de William Hogarth, sans pour autant oublier leur influence, au moins indirecte, sur la bande dessinée. Il en est de même pour les illustrations, les dessins satiriques et de presse qui sont souvent confondus avec de la bande dessinée. Le but n’est pas ici de comprendre en détail comment celle-ci est née mais de poser quelques jalons historiques afin d’en avoir une meilleure compréhension.

La naissance de la bande dessinée

Réaliser cette petite histoire comparative des bandes dessinées de différents pays a permis de voir se dégager un certain nombre de similitudes et rappelle que leur origine est commune. En effet, on peut estimer qu’elle est née à Genève en 1833 lorsque le suisse Rodolphe Töpffer publie l’Histoire de M. Jabot, premier ouvrage du genre, sur une série de six au total. Il faut noter qu’on retient généralement la date de première publication et non pas celle de conception. Le processus qui a aboutit à ce qu’on pourrait considérer comme la toute première bande dessinée avait débuté en 1827. En effet, le support imprimé (ou équivalent) est une des caractéristiques principales de notre définition.

En France, après quelques essais plus ou moins isolés de Nadar (Môssieu Réac en 1848), de Gustave Doré (entre 1847 et 1856) ou de divers autres auteurs, c’est à partir de 1889 que l’on voit la parution de La Famille Fenouillard suivi du Sapeur Camember, deux des quatre œuvres de Christophe édités dans un magazine pour enfant avant de sortir en livre[1] . Le support privilégié de la bandes dessinée change ainsi, passant du livre au périodique. D’autres suivent le pionnier Rodolphe Töpffer comme l’allemand Wilhelm Busch. Toutes ces premières bandes dessinées connaissent un certain succès et sont publiées en Allemagne, en Angleterre, en France, etc.

Aux USA, il est communément admis que la bande dessinée américaine fait son apparition en 1896 avec The Yellow Kid de Richard Felton Outcault puis, en 1897, avec The Katzenjammer Kids (connue sous le nom de Pim, Pam, Poum en France) de Rudolph Dirks dans les suppléments dominicaux de la presse quotidienne. Mais des recherches récentes ont permis de découvrir des ouvrages antérieurs pouvant se rattacher au genre. Ainsi, un cartoonist américain publie une bande dessinée dès 1855 aux USA.

Il s’agit de John Mc Lenan qui est l’auteur de la série Mr. Slim’s Adventure. Frank Bellew et Arthur B. Frost le suivent dans la seconde moitié des années 1850. De même, on a retrouvé une édition américaine de Monsieur Vieux Bois (The adventures of Mr Obadiah Oldbuck) de Rodolphe Töpffer, datant de 1842. Au Japon, il faut attendre 1902 et Kitazawa Rakuten pour voir le premier manga (au sens strict de la bande dessinée) créé par un japonais.

La naissance du Manga

Il est de bon ton de faire remonter le manga à Hokusai Katsushika qui semble être le premier à avoir utilisé le terme avec sa série d’ouvrages appelés Hokusai manga qui sont imprimés à partir de 1814. Mais il s’agit de recueils d’illustrations et c’est oublier un peu vite l’importance fondamentale des emakimono, ces rouleaux dessinés (dont les quatre Chôjûgiga) qui proposent des séquences d’images comprenant du texte et du dessin. Ceci dit, là non plus, il ne s’agit pas de bande dessinée à proprement parler.

C’est pendant la période de modernisation et d’ouverture à l’Occident de l’ère Meiji que l’on peut dater la création du manga avec la publication en 1902 d’une véritable bande dessinée japonaise. Elle est créée par Kitazawa Rakuten (qui a été aussi le fondateur du Tokyo Puck en 1905, premier magazine satirique alimenté par des dessinateurs japonais) dans le supplément du dimanche Jiji manga du journal Jijishinpô. Un peu auparavant, au Japon, il était possible de voir des caricatures et des illustrations à l’occidentale avec l’arrivée du journal satirique The Japan Punch, lancé en 1862 par Charles Wirgman, un Américain installé à Tokyo.

Différents journaux et magazines[2] proposent alors des dessins comme ceux de Honda Kinkichiro (qu’il est possible de lire dans le Marumaru Chinbun) qui réalise à la fin des années 1870 une synthèse entre les illustrations occidentales et les références japonaises. Un autre auteur d’importance est Okamoto Ippei qui publie de nombreuses illustrations et quelques bandes dessinées dans le quotidien Asahi Shinbun à partir de 1912.

C’est ainsi que la bande dessinée japonaise est née des publications périodiques d’inspiration anglo-saxonne avant de prendre son propre envol dans les années 1920 avec la sortie de plusieurs magazines mensuels contenant en partie de la bande dessinée. Parmi ceux destinés à la jeunesse, certains sortent chez l’éditeur Kôdansha comme les titres Shônen Club en 1914 pour les garçons, Shôjo Club en 1923 pour les filles et Yônen Club en 1926 pour les plus jeunes[3] . Les premiers mangas sont ainsi prépubliés avant de sortir ensuite en version reliée (et bénéficiant alors d’un support indépendant à la presse). Un des principes commerciaux du manga est déjà en place.

Concernant la naissance du manga, rappelons qu’au Japon le terme «manga» a souvent un sens plus général que celui qui est donné maintenant par les spécialistes. Pour beaucoup de monde, il recouvre, un peu comme le terme cartoon aux USA, à la fois la bande dessinée, le dessin de presse, la caricature et même les dessins animés. Le grand public ne fait pas trop de nuances, allant même jusqu’à parler de terebi manga pour les séries d’animation diffusées par la télévision. Par ailleurs, au Japon, on utilise souvent le terme comic[4] pour designer ce que nous appelons le manga ici. Mais la situation est un peu la même en France où bande dessinée, dessin de presse et dessins animés sont à peu près la même chose pour de nombreux esprits.

C’est aussi à cette époque qu’une loi dite «Préservation de la paix» sonne le glas de nombreuses publications contestataires qui n’étaient pas à proprement parler des bandes dessinées mais s’inscrivait plutôt dans la lignée des illustrations caricaturales et du dessin de presse. En réaction à ces œuvres souvent anti-militaristes, des séries politiquement correctes, se mettant au service de la propagande militariste gouvernementale, apparaissent. La plus célèbre est Norakuro de Tagawa Suihô qui narre les aventures d’un chien au sein de l’armée impériale. Elle est publiée dans le Shônen Club à partir de 1931.

Le début de la guerre de Mandchourie puis l’avènement de la Seconde guerre mondiale sonnent le glas de cette période du manga. Avec l’arrêt de la quasi-totalité des périodiques japonais (du fait de la mobilisation et de la raréfaction du papier) et la mise en place de la censure qui ne permet qu’à quelques bandes dessinées[5] d’être publiées à la condition de promouvoir l’esprit patriotique, tout le reste disparaît alors. Certaines séries pourront continuer après la défaite de 1945 comme la série Fuku-san de Yokoyama Ryûichi relatant les petites aventures d’un garçon espiègle alors que d’autres, interrompues par la guerre, renaîtront comme Bôken Dankichi de Shimada Keizô , une sorte de conte sur un enfant qui visite des mondes parallèles en compagnie d’un écureuil.

Le redémarrage de l’après guerre

Après la fin de la Seconde guerre mondiale, le Japon, sous occupation américaine, est en pleine reconstruction. Cela n’empêche pas la réapparition d’un certain nombre de magazines et journaux (notamment satiriques) selon la formule qu’ils avaient avant-guerre. Le yonkoma est toujours une des formes principales du manga, comme le montre le début, en 1946, de la série Sazae-San[6] créée par une femme, Asegawa Machiko, une des premières à percer dans un monde quasi-exclusivement masculin. Certaines séries comme Fuku-san ou Norakuro continuent à paraître, donc sans avoir connu d’interruption, et d’autres comme Bôken Dankichi reprennent.

Ce phénomène est principalement tokyoïte car les privations et le coût assez élevé des magazines pour enfants ne permettent pas au manga de reprendre la place qu’il avait avant le conflit et seuls les gros éditeurs de la capitale ont pu survivre. Mais cela n’empêche pas les revues mensuelles de se multiplier petit à petit, l’une d’entre elles, Manga Shônen, se mettant même à ne publier que de la bande dessinée en 1947. Parallèlement, de nombreux petits éditeurs locaux font leur apparition avec une production à très bas coût avec, par exemple, les akahon publiés à Osaka. Ils réalisent aussi des illustrations destinées au circuit des kamishibai. Il s’agit là d’un art populaire ancien, une sorte de spectacle de rue où des images sont montrées à un public composé d’enfants, tout en étant contées en voix off. Nombre d’auteurs exercent dans les années 1950 pour ce type d’édition ainsi que dans le circuit des librairies de prêt (les kashibonya), certains d’entres eux seront même à l’origine de la seconde révolution dans le manga avec la naissance du gekiga.

C’est aussi en 1947 qu’un jeune étudiant en médecine, Tezuka Osamu, publie une de ses œuvres chez un des éditeurs d’Osaka spécialisé dans les akahon. A la différence des magazines bien établis de la capitale, ceux-ci sont nettement moins exigeant en terme de qualité et d’académisme, ce qui va permettre de développer une bande dessinée jamais vue auparavant. C’est ainsi que sort un manga qui va révolutionner le genre : avec Shin Takarajima (La nouvelle île au trésor), le manga va connaître une modernisation sans précédent.

La révolution Tezuka

Passionné par le dessin pendant son adolescence, émerveillé par les films (notamment ceux d’animation de Walt Disney) arrivés au Japon avec l’occupant américain, Tezuka Osamu voulait faire de l’animation. Mais en 1946, cela demande des moyens impossibles à réunir en cette époque de reconstruction et de pénurie. Il se met alors à dessiner des mangas. Sa première création est Machan no Nikkichô, un yonkoma qui paraît dans un magazine local pour enfant. Et c’est en 1947 que la révolution Shin Takarajima paraît chez un éditeur d’akahon.

En proposant un graphisme plutôt rond, révélant ainsi ses influences disneyenne, et une narration totalement différente de ce que l’on pouvait voir jusqu’ici, la série se distingue des productions de l’époque et le succès est immédiat. Loin des scènes figées proposées alors par la plupart des mangas de l’époque, Shin Takarajima (œuvre encore inédite en francophonie, même dans sa version refaite de 1984) propose un dynamisme issu des films occidentaux, principalement d’origine américaine. Le succès est considérable car on estime qu’il s’est vendu 400 000 exemplaires du titre.

C’est sur un rythme endiablé que Tezuka continue à sortir allègrement yonkoma, histoires courtes ou récits complets (généralement sortant directement en volume) à commencer par King Kong, inspiré par le film éponyme de 1933. En quelques années, il touche à tout, du Japon médiéval à la science fiction en passant par les récits d’aventures et même le western. De nombreux auteurs d’akahon le copient alors plus ou moins servilement, certains allant jusqu’à le plagier purement et simplement. Par toutes ces œuvres, il a déjà influencé la bande dessinée japonaise au point de l’avoir définitivement transformée alors qu’il n’a pas encore 25 ans. Cependant, c’est avec les années 1950 que Tezuka Osamu prend la stature qui fait de lui le «dieu du manga», lorsqu’il quitte le monde des akahon pour celui des éditeurs de magazines de la capitale.

Les années 1950-1960 et l’essor du manga

Durant cette décennie, le paysage éditorial et commercial du manga connaît de profonds bouleversements avec le succès du manga d’aventure «à la Tezuka» et le développement des magazines pour la jeunesse, certains se consacrant exclusivement à la bande dessinée. Enfin et surtout, le passage à un rythme hebdomadaire et non plus exclusivement mensuel en 1956 a de profondes répercussions sur le travail des auteurs en augmentant les besoins. L’économie japonaise est en plein essor et le marché du magazine pour la jeunesse est en pleine progression. Les mangas sont de plus en plus achetés par toutes les couches de la population, et non plus simplement loués ou empruntés.

Tout cela participe à l’éclosion d’une génération d’auteurs qui marque son époque comme Fujio-Fujiko (il s‘agit du pseudonyme de deux auteurs qui créent quelques années plus tard la série Doreamon), Akatsuka Fujio (considéré comme le maître du manga comique grâce à sa série Tensai Bakabon), Ishinomori Shôtarô (surnommé le «roi du manga» grâce à aux nombreuses adaptations en animé ou en sentai[7] de ses séries comme Cyborg 009), Matsumoto Leiji (à l’époque, il faisait du shôjo sous son véritable prénom), Chiba Tetsuya (à l’origine des mangas de base-ball, mais il est aussi le dessinateur, sur un scénario d’Asao Takamori, de la série Ashita no Jô qui a profondément marqué son époque, notamment par sa fin). Dans les années 1960, on voit aussi arriver une nouvelle vague d’auteurs comme Nakazawa Keiji (Gen d’Hiroshima), Nagai Gô (Devilman) et Hagio Moto (une des grandes célébrités féminines du shôjo, considérée comme la «Tezuka du genre»).

Ils s’expriment, entre autres, dans les publications de l’éditeur Kôdansha (qui lance l’hebdomadaire Shônen Magazine en 1959, précipitant ainsi la fin de son mensuel historique Shônen Club qui disparaît en 1962), de Shueisha (notamment les magazines Shôjo Ribon en 1955 et Margaret en 1963, le célèbre hebdomadaire Shônen Jump n’apparaissant qu’en 1968) ou de Shôgakukan (qui lance aussi en 1959, à l’imitation, son hebdomadaire à destination des adolescents, le Shônen Sunday). C’est aussi dans cette période que le système d’édition de recueils reliés d’histoires prépubliées dans les magazines se systématise, ce qui modifie profondément le monde de l’édition de la bande dessinée japonaise. Les magazines de prépublications deviennent de véritables supports d’appels et de promotion pour l’édition en volumes des séries les plus populaires. Les magazines peuvent ainsi être vendus à des prix très bas, presque à prix coûtant.

Le manga moderne se met en place

Pendant les années 1960-1970 que le marché du manga tel que nous le connaissons aujourd’hui finit de se mettre en place. C’est en 1955 qu’apparaissent les premières collections de bandes dessinées rééditant dans un format poche les séries prépubliées dans les magazines. Il s’agit du format tankôbon, à peu près de la taille d’un livre de poche chez nous et d’environ 200 pages. Le phénomène s’accélère au milieu des années 1960 et continue son développement durant les années 1970 à 1990, devenant ainsi le système standard de l’édition de bande dessinée : La prépublication puis une édition reliée réservée aux séries à succès.

Il se développe alors au Japon un système de publication qui existe depuis très longtemps en France et en Belgique, qui va être abandonné petit à petit dans ces deux pays, jusqu’à la disparition d’une véritable prépublication reposant sur les périodiques dans les années 80. Certes, la France n’a jamais été un grand pays consommateur de presse, à la différence du Japon. De plus, la population japonaise représente presque du double de la population européenne francophone, ce qui a permis le développement d’un marché plus important, donc plus facilement viable. Enfin, la télévision ne joue pas le même rôle au Japon qu’en France ou en Belgique car au lieu de réduire le public des lecteurs de bande dessinée, il l’amplifie.

En effet, dès le milieu des années 1950, le Japon voit apparaître des dessins animés nationaux, produits par des studios comme Tôei. En 1961, Tezuka Osamu fonde sa propre société de production, la Mushi Productions, qui adapte pour la télévision ses mangas les plus connus comme Le roi Léo et Astro, le petit robot. Ainsi, il gagne une plus grande liberté pour réaliser ses œuvres car travailler pour Toei l’avait laissé très insatisfait sur ce point. Grâce à l’énorme succès qu’il rencontre avec ses séries, y compris à l’exportation pour les versions animées, le manga est systématiquement adapté en dessins animés pour le petit écran. En baissant énormément les standards de qualité de l’animation de l’époque pour les rendre compatible avec les coûts et les délais imposés par une diffusion télévisuelle, Tezuka révolutionne, là aussi, le monde du manga. Cette fois, par le biais de l’animation.

Enfin, à la fin des années 1960, une autre révolution s’opère dans le manga avec l’apparition du gekiga, ce qui donnera par la suite naissance à une autre catégorie éditoriale : le seinen. En effet, les premiers magazines dédiés aux jeunes adultes (lycéens et étudiants) font leur apparition en 1967 pour se développer durant les années 1970. C’est ainsi que le Manga Action Weekly de l’éditeur Futubasha et le magazine COM édité par Mushi Productions naissent en ciblant les 18-30 ans. L’année d’après, c’est au tour du bimensuel Big Comic[8] de Shôgakukan d’apparaître sur le marché. La segmentation du public se fait de plus en plus précise, chaque publication cherchant à toucher tel ou tel lecteur (ou lectrice) en multipliant les revues à leur attention.

Les kashibonya, le gekiga et Garo

Mais revenons un peu en arrière. Conjointement au développement au début des années 1950 des akahon, ces mangas à petits prix et mal rémunérés, se situant à l’écart des histoires issues des revues ou journaux basés à Tokyo, regroupant la soi-disant élite des auteurs, une autre forme de diffusion du manga va se mettre en place. De nombreux dessinateurs trouvent une autre source de diffusion et de profits (même si leur travail est en général très mal payé) pour pouvoir exercer leur art. Pour contourner le problème du coût d’achat trop élevé des mangas, même quand il s’agissait d’akahon ou d’une simple revue mensuelle, un réseau de librairie de prêt, les kashibonya, se développe à partir de la région d’Oosaka, atteignant même le nombre de 300 000 au milieu des années 1950.

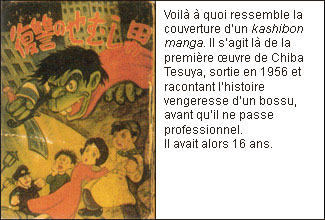

Les éditeurs d’akahon se mettront par la suite à produire pour les kashibonya afin de se trouver un autre marché que celui, déclinant, du manga populaire à faible prix. Les librairies de prêt éditent donc leurs propres œuvres (kashibon manga), destinées non pas à être vendues mais louées. Ainsi, toute une série d’auteurs majeurs vont venir de ce circuit de distribution. C’est en 1957, en réaction aux mangas pour enfant et au style issu des séries de Tezuka Osamu, qu’un nouveau genre de bande dessinée fait son apparition.

Il s’agit du gekiga, terme inventé par Tatsumi Yoshihiro. Ce nouveau style ne connaîtra le succès qu’à partir de 1965. Mais l’influence du gekiga sera énorme, jusqu’à faire évoluer profondément l’œuvre du «dieu du manga». Ce nouveau genre de manga veut privilégier l’aventure ou dépeindre une certaine réalité de la société, celle de la rude vie des gens du peuple, en les dessinant dans style réaliste (et non pas comique comme dans les story manga, qui s’adressent aux enfants), tout en essayant d’éviter un trop grand manichéisme, notamment en ne cachant pas le côté sombre du personnage principal de l’histoire. Le cinéma néoréaliste européen et le film noir américain, aussi bien au niveau des thèmes que de la narration, influencent énormément les auteurs de gekiga.

Ce mouvement nait donc au sein du circuit de distribution des librairies de prêt et va lancer nombre d’auteurs qui marqueront l’histoire du manga lorsqu’ils seront publiés par Garo ou par différents éditeurs plus traditionnels comme Shirato Shampei (Kamui Den), Tsuge Yoshiharu (L’homme sans talent) Tatsumi Yoshihiro (Daihakken)[9] , Kojima Gôseki (Kozure Okami)[10] , Saito Takao (Golgo 13), Hirata Hiroshi (Satsuma). Mais l’économie florissante du début des années 1960 porte un coup fatal au marché de la location de mangas, le public ayant les moyens de les acheter et non plus de les louer.

De ce fait, en 1963, les éditeurs fournissant les kashibonya ont pratiquement tous disparu alors que leurs meilleurs auteurs se retrouvent à publier dans les grands magazines comme le Shônen Magazine de Kôdansha. Ce dernier leur a ouvert grandes ses portes afin de lutter contre ses concurrents qui avaient pris le dessus en terme de part de marché. Le résultat est une grande réussite commerciale pour l’éditeur. Mais le refus d’un certain nombre d’auteurs de se plier aux contraintes d’une publication hebdomadaire dans une revue pour jeunes entraîne la création de Garo. En effet, Shirato Shampei connaît le succès avec ses séries publiées dans le Weekly Shônen Magazine. Mais il supporte assez mal de ne plus avoir la liberté qu’il avait connue avec les éditeurs du réseau de kashibonya.

C’est pour sa nouvelle série, Kamui Den, que Nagai Katsuichi, ancien membre des kashibonya de Tokyo devenu éditeur, crée Garo en 1964. Pendant plus de trente ans, le magazine va permettre à de nombreux auteurs de débuter et de s’exprimer beaucoup plus librement qu’ils n’auraient pu le faire autrement, enrichissant ainsi considérablement le manga et même la bande dessinée mondiale. C’est ainsi que nombreux styles ont pu cohabiter au sein de la revue comme le gekiga avec Shirato Shampei et Tatsumi Yoshihiro, le surréalisme et l’expérimentation avec Tsuge Yoshiharu, l’ero-guro avec Maruo Suehiro, l’heta-uma avec King Terry, etc.

La fin d’une époque

Malheureusement le réseau des kashibonya, le gekiga et Garo ont tous les trois disparu. Le premier, comme nous l’avons déjà vu, dans la deuxième moitié des années 60. Cette forme de distribution (c’est à dire sans vente du produit même) des mangas est réapparue,[11] avec les manga kissa, des cafés où on peut lire des mangas en libre service (ainsi qu’aller sur Internet, jouer à des jeux vidéos ou regarder des animés). Ils ne font que reprendre le concept des kashibonya où on pouvait lire les titres sur place après avoir payé une certaine somme.

Quand au gekiga, il a lentement disparu avec le temps, on ne trouve plus grand monde pour s’en réclamer. Il faut dire que la disparition de son support privilégié, les kashibon manga puis Garo lui a porté un coup fatal. Actuellement, il n’y a guère, parmi les auteurs d’importance, que Saito Takao, ainsi que Hirata Hiroshi, pour s’en réclamer, ce qu’on peut considéré comme étant plus une appelation marketing qu’une réalité éditoriale. A moins d’estimer que Leed Publishing, l’éditeur de ces deux auteurs, est le dernier bastion du genre.

Enfin, Garo a arrêté sa parution en 2002 après une longue agonie, le magazine ayant connu deux arrêts d’activité entre 1996 et 1997 et entre 1998 et 2000. On était loin de 1971, l’année record qui avait vu le magazine tirer à 80 000 exemplaires. Mais l’esprit d’avant-garde de Garo a pu subsister dans Ax, fondé par des personnes issues de ce qui reste une référence majeure dans l’histoire du manga. On peut noter qu’il existe un autre magazine de référence dans le domaine de la bande dessinée alternative : IKKI, un mensuel édité par Shôgakukan. Mais son tirage est assez faible (30 000 exemplaires), surtout comparé aux autres publications mangas de l’éditeur.

Comme on peut le voir, le manga «alternatif» est réellement un marché de niche au sein de la bande dessinée japonaise mais il permet à toute une série d’auteurs de s’exprimer plus librement, d’expérimenter et de créer à leur rythme même si, pour vivre, beaucoup réalisent des œuvres pour différents magazines seinen ou josei plus grand public. En effet, rappelons que ces deux genres sont indirectement issus de Garo lorsque les éditeurs se sont aperçus qu’il y avait un marché pour une bande dessinée adulte. De ce fait, il y a toujours eu des passerelles entre le manga «alternatif» et le manga pour les jeunes adultes.

Le développement du manga : Du grand public à la spécialisation et au marché de niche

Les années 1980 voient s’amplifier le développement commercial du manga sous toutes ses formes. On assiste à une multiplication des créations de magazines, à leur segmentation de plus en plus précise. C’est ainsi qu’au début des années 1980, on voit apparaître des périodiques à destination des jeunes femmes comme You, un mensuel de l’éditeur Shueisha qui tire actuellement à 230 000 exemplaires, ce qui en fait le plus important dans sa catégorie. Cette politique de marchés ciblés fait qu’on peut trouver des magazines ne publiant, par exemple, que des séries sur le golf ou la cuisine. Toutes les niches commerciales sont exploitées, y compris celle du sexe.

Il y a le yaoi, un genre regroupant un type de publication issu du monde des mangas amateurs (les dôjinshi) spécialisé dans les histoires mettant en scène des relations homosexuelles masculines à destination d’un lectorat de jeunes filles. Biblos était l’éditeur de référence du genre mais il a cessé ses activités en 2006 avec le dépôt de bilan de sa maison mère Hekitensha. Il y a surtout une grande partie (en nombre de titres) de la production de manga qui relève du domaine que l’on peut appeler hentai ou ecchi, c’est-à-dire des mangas érotiques ou pornographiques à destination d’un lectorat masculin hétérosexuel.[12]

A l’intérieur d’un même genre, les magazines vont même jusqu’à se spécialiser. Par exemple, Comic LO est un magazine publié par Akaneshinsha qui se focalise sur les lolicon («lolita complex», un fantasme sur les adolescentes, voire les prépubères). En Occident, un tel magazine serait interdit car il serait qualifié de pédophile alors qu’au Japon, c’est un genre établi qui compte plusieurs magazines spécialisés. Autre exemple moins extrême avec le mensuel Men’s Young de l’éditeur Futabasha. Créé en 1995 lorsque le marché du manga était à son apogée, il a connu un arrêt en 2004 avant de reprendre dernièrement. Son contenu est interdit au moins de 18 ans car certaines séries publiées sont clairement pornographiques.[13] Ces trois exemples illustrent bien que le sexe est aussi un marché de niche qu’il faut exploiter sous tous ses aspects.

Le développement du manga : Grandeur …

C’est dans les années 1980 que l’on voit apparaître des titres très vendeurs comme Dr Slump puis Dragonball de Toriyama Akira, Ranma ½ de Takahashi Rumiko, Chibi Maruko-chan de Sakura Momoko, etc. Les mangas à succès sont déclinés sous toutes les formes de produits dérivés possibles : Série d’animation télé plus ou moins à rallonge, longs métrages d’animation, OAV,[14] Art book,[15] posters, jouets, jeux vidéo, albums musicaux, «goodies»[16] de toutes sortes, marque de produits alimentaires, etc.

C’est pourquoi une adaptation en série d’animation télé est si importante pour les mangaka. Une diffusion télévisuelle est l’assurance de voir les ventes de la série exploser et de permettre une déclinaison sous d’autres formes. Sachant que l’auteur garde les droits d’exploitation sur les produits dérivés, ceux-ci font sa fortune, bien plus que ses œuvres proprement dites. C’est une caractéristique du manga qui a fait son apparition dans les années 1960 mais qui atteint son apogée dans les années 1990 : la commercialisation à outrance du manga sous toutes les formes possibles et imaginables. Au Japon, la bande dessinée n’est pas un art, c’est un loisir que l’on commercialise parmi d’autres. Tant que ça marche, on continue… Et quand on parle «marché de consommation», on parle de tirages. Si on regarde la courbe de ces derniers pour les magazines de mangas (les mangashi), on s’aperçoit qu’en quelques années, entre le début des années 1980 et celui des années 1990, de nombreux périodiques ont doublé leurs ventes. En 1994, le Weekly Shônen Jump est au sommet avec un peu moins de 6,5 millions d’exemplaires imprimés chaque semaine. Mais il n’est pas le seul, tous les magazines réalisent leurs records à peu près à la même période avant de voir, pour la plupart, leurs ventes s’effondrer.

… et décadence

En effet, depuis 1996, la tendance s’est inversée et plutôt brutalement. En 2005, le Weekly Shônen Jump est passé en dessous des 3 millions d’exemplaires imprimés, revenant ainsi plus de vingt ans en arrière. Et la tendance ne semble pas devoir s’inverser malgré l’apparition d’une nouvelle génération d’auteurs à succès comme Oda Eiichirô (One piece). Durant les années 1990 et 2000, de nombreux magazines ont été arrêtés, certains réussissant à reparaître comme l’hebdomadaire Action, un shônen édité par Futabasha, qui ne s’est interrompu qu’une année, en 2004. D’autres, comme le mensuel Young You (un josei) n’ont pas eu cette chance même si, pour ce dernier, il était édité par le géant Shueisha. On a déjà évoqué le cas Biblos mais il n’est pas le premier éditeur à faire faillite, loin de là. Par exemple, en 1996, l’éditeur Scholar a cessé ses activités, entraînant la fin de ses magazines mangas. Citons le plus connu d’entre eux, Comic Burger où était publié des séries comme Les lamentations de l’agneau de Tôme Kei ou Raïka de Fujiwara Kamui. A noter qu’on pouvait aussi y lire des histoires de Okazaki Kyôko, une des plus douées de sa génération.

Un tel retournement de tendance est souvent expliqué par le développement des jeux vidéo sur console, des ordinateurs puis de l’explosion de la téléphonie mobile et de ses services associés. Il est certain que les consoles portables puis les téléphones mobiles ont permis de proposer une alternative au manga pour passer le temps dans les transports en commun. Leur marché intérieur en crise, les éditeurs commencent donc à s’intéresser au succès que rencontre la bande dessinée japonaise dans les pays occidentaux, à commencer par les USA. Malheureusement, il ne leur sera jamais possible de compenser le déclin du marché intérieur du manga avec les exportations, même en prenant directement pied dans le pays, à l’instar des USA et de Viz Media, un joint-venture créé entre Shueisha et Shôgakukan (qui font partie du même groupe d’édition, rappelons-le). Le marché occidental de la bande dessinée, aussi bien en Europe qu’aux USA, est bien trop petit pour cela.

Symptômatique des profondes mutations du marché japonais de la bande dessinée, même en terme de chiffre d’affaire, les éditions reliées deviennent plus importantes pour les éditeurs que les magazines de prépublication. Certes, on sait que les marges se font sur les différentes versions livres et pas sur les mangashi vendus presque à prix coûtant mais on ne pensait pas que le chiffre d’affaire des livres de manga dépasserait celui des mangashi. Et pourtant, c’est chose faite depuis 2005. On peut y voir l’annonce d’un déclin irrémédiable des périodiques qui ne toucherait pas réellement les volumes reliés. Il n’est pas impossible que la bande dessinée au Japon connaisse une évolution comparable à celle qu’ont connu la France et la Belgique 20 ans auparavant.

Bibliographie :

Pour une définition de la bande dessinée :

– Will Eisner, La bande dessinée, art séquentiel – Vertige Graphic (1997)

– Scott Mc Cloud, L’art invisible – Vertige Graphic (1999)

– Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée – PUF (1999)

– Frédéric Pommier, Comment lire la bande dessinée – Klincksieck (2005)

Pour la naissance de la bande dessinée :

– Thierry Groensteen, Astérix, Barbarella & Cie – Somogy & CNBDI (2000)

– Le site Pressibus

– The Adamantine, le webzine d’Harry Morgan

– La version française de Wikipédia

Pour l’histoire du manga :

– Thierry Groensteen, L’univers des mangas – Casterman (1996)

– Une petite histoire du manga dans le magazine Animeland HS 5 (2003), repris dans le Guide Phénix du manga des éditions Asuka (2005)

– Paul Gravett, Soixante ans de bande dessinée japonaise – Editions du Rocher (2005)

– Daniel Blanco, Manga : origines, codes et influences – L’iconograpf & CRDP d’Alsace (2006)

– La version japonaise de Wikipédia

Notes

- La Famille Fenouillard a été prépublié dans le Journal de la Jeunesse puis dans le Petit Français illustré avant d’être repris sous la forme d’un album dès 1893 chez l’éditeur Armand Colin.

- Dont celui fondé en 1887 par un autre expatrié, le Français Georges Bigot.

- Rappelons rapidement la classification des bandes dessinées japonaises pour le grand public : shônen pour les garçons, shôjo pour les filles, puis plus tard seinen pour les lycéens, étudiants et jeunes adultes ainsi que josei pour les jeunes femmes.

- Comic est retranscrit en katakana, ce qui donne «komikku».

- Pour pouvoir être publié, les auteurs doivent faire partie de la Shin Nippon Mangaka Kiôkai, la première association d’auteurs à exister au Japon.

- La série Sazae-San a débuté en 1946 dans Yukan Fukunichi, un journal local, avant de paraître entre 1949 et 1974 dans le grand quotidien national Asahi Shinbun. Il s’agit du plus populaire des mangas publiés dans la presse.

- Un sentai est une série télévisée produite à bas coût et qui met en scène un groupe de héros qui combat les forces du Mal. Bioman est le plus connu en francophonie.

- Le Big Comic va se décliner au fil du temps en plusieurs versions comme le Big Comic Spirits, le Big Comic Superior ou le Big Comic Original.

- Daihakken est sorti dernièrement en France chez Vertige Graphic en 3 volumes sous les noms de Coups d’éclat, Les larmes de la bête et Goodbye après une première tentative en 1978 dans la revue Le cri qui tue et une seconde en 1988 chez un éditeur confidentiel.

- La série Kozure Okami est plus connue sous son titre américain Lone Wolf and Cub. Elle est parue dans la revue seinen grand public Manga Action Weekly.

- Sans pour autant créer un nouveau réseau de distribution spécifique car les manga kissa se contentent de proposer des séries commercialisées dans les librairies.

- A noter qu’il existe aussi au moins un magazine de manga porno gay, un trimestriel nommé Bakudan Comics édité par Fukurawa Shobô.

- La censure japonaise y est appliquée : Les organes sexuels aussi bien masculins que féminins ne sont pas représentés en action, si ce n’est par les artifices habituels : phallus en silhouette, pastille sur les poils pubiens, etc.

- Original Animation Video, c’est à dire un film d’animation destiné à être directement commercialisé sur le marché de la vidéo sans être diffusé au préalable à la télévision ou dans les salles de cinéma.

- Un Art book est un recueil d’illustrations le plus souvent en couleurs, contenant aussi le plus souvent croquis et petits textes explicatifs.

- Il s’agit de tout produit dérivé imaginable comme des cartes téléphoniques, des «straps» pour téléphones portables, des tapis souris, des «magnets», des badges, etc.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster