Boucler la boucle

Alex Barbier est un auteur rare, de ceux qui, d’album en album, forgent une œuvre cohérente dont les livres se répondent, s’enrichissent et bâtissent un Monde clôt ou une Métafiction pour reprendre Jean-Christophe Menu («Le Monde Clos est la recherche personnelle d’un auteur pour élaborer la fiction qui lui ressemble le plus, sans souci de fournir au lecteur des repères rassurants et identifiables», Jean-Christophe Menu, La bande dessinée et son double, L’Association, 2010, p.289). Dès ses premières planches publiées en 1975 dans les pages de Charlie Mensuel[1], il tranchait des productions de l’époque par le ton de ses récits, âcre, violent et sexuel, ainsi que par sa maîtrise des encres en technique «directe», noyant le trait comme le lecteur dans les eaux sombres et tumultueuses de son univers. La dimension littéraire de ses courtes histoires, influencées notamment par Céline et Burroughs, construisait déjà une base narrative forte et complexe de laquelle les images pouvaient prendre une certaine distance, développant une lecture résolument nouvelle qui n’a rien perdu de sa modernité.

Près de trente ans plus tard, Dernière bande, comme son nom l’indique, constitue les adieux d’Alex Barbier à la bande dessinée. L’auteur revient mentalement dans le casino à l’intérieur duquel il a fait de nombreuses prises de vue qui ont nourri son œuvre graphique[2]. Nous retrouvons même un fort écho du récit de Comme un poulet sans tête (publié par Delcourt en 1994). Dans Dernière bande, Barbier reprend l’idée d’un parcours explicite de ce lieu (qui, dans Comme un poulet sans tête, était graphiquement plus précis, comme s’il n’était pas encore déformé par la psyché du narrateur) et le pouvoir du casino de cristalliser les fantasmes du narrateur. La lecture successive de ces deux récits donne l’impression que Dernière bande est, finalement, une revisite de Comme un poulet sans tête. Mais cette fois-ci, au lieu de laisser s’incarner ses fantasmes et leur donner «vie», c’est pour les conjurer qu’il retourne dans cette vieille bâtisse.

Les couleurs de ses planches restent toujours aussi éclatantes, imprégnant le lecteur dans des ambiances moites et glauques qui habitent les pièces du casino. Les qualités picturales de ce livre dépassent toutes les autres (d’autant que les aquarelles bénéficient d’un format important, et jouissent alors d’une ampleur physique qui les sublime et les impose aux yeux du lecteur), Barbier continuant d’expérimenter à chaque case. En introduisant certaines couleurs avant même que toutes les surfaces n’aient fini de sécher, il touche ici à la prouesse d’un funambule qui garde toute sa sérénité en équilibre dans le vide. L’affect des contrastes colorés et des tons flottants est ici bien plus mis en avant, la visite des pièces se situant, comme nous allons voir, dans une subjectivité bien plus marquée. Mais si l’auteur atteint des sommets graphiques, l’apothéose de ses adieux tient plus dans la complexité et la richesse narrative de son récit. A l’instar de nouveaux romanciers comme Alain Robbe-Grillet[3], Alex Barbier dissimule dans son récit les outils de compréhension ou d’interprétation de celui-ci. Laissons-nous guider dans les méandres de cette œuvre labyrinthique à travers les indications chuchotées par l’auteur et qu’il distille dans les images de son livre.

«sont les derniers soupirs qu’il donne à l’univers»

Un personnage, que nous apparenterons vite au protagoniste, se réveille dans une pièce qu’éclairent faiblement des rayons de soleil qui passent à travers une fenêtre arrondie. La particularité de la forme de cette fenêtre nous renvoie tout de suite à d’anciens récits de Barbier. Ces fenêtres sont celles du casino abandonné dans lequel Alex Barbier a fait de nombreuses prises de vue pour presque la totalité de ses albums, comme il s’en confiait dans Lettres au pair de F. : «J’avais découvert un lieu qui est resté magique pour moi, le casino de V. 1900, l’architecture qui me trouble le plus. L’architecture carnivore ! Il était désaffecté, tout partait en lambeaux, mais en lambeaux distingués, si je puis dire. Les volumes, l’espace était somptueux. Ça dégageait une ambiance d’un érotisme qui me portait sur les nerfs et sur l’imaginaire. Ce lieu est LE lieu qui sert de décor à toutes mes BD. J’avais demandé les clefs à la municipalité qui me les avait données très gentiment, pour faire des photos.» (Alex Barbier, Lettres au pair de F., Entretien avec Vincent Bernière, FRMK, 2006, p.31). En retournant dans ce monument qui hante la plupart de ses récits, l’auteur livre une dernière confrontation avec le théâtre mental qui l’habite. Une manière de mettre un point final à ses obsessions en les confondant. Le récit de cette errance nécessite une bonne connaissance du personnage de l’auteur et de son œuvre afin d’en pouvoir bien cerner le caractère testamentaire et cauchemardesque.

Comme un poulet sans tête, Delcourt, 1994, p.7

Cet univers qu’il ramène à lui une dernière fois ne s’articule non pas autours de personnages, mais des pièces du casino qui les catalyse et fait ressurgir. Ainsi, le récit ne procède pas de la suite de témoignages de personnages mais bien de la succession de salles distinctes que le narrateur traverse ; aux différents habitants qui peuplaient le village de V. se substituent les différentes pièces que découpe l’architecture du bâtiment et dans lesquelles erre le narrateur. Le lieu devient le personnage principal de ce récit. Chaque fragment de sa division est à l’origine de la matérialisation de ces démons. Cette narration à travers différents lieux, qui plus est ici des salles, fait penser aux mécanismes du théâtre de la mémoire. L’art de la mémoire, ou l’ars memorativa, est une technique de rhétorique née dans l’antiquité dont le but était de développer la mémoire afin de retenir de longs discours. Frances A. Yates la définit comme telle : «Cet art vise à permettre la mémorisation grâce à une technique de «lieux» et «d’images» impressionnant la mémoire»[4]. Matthieu Chiara développe : «L’art de la mémoire permet de se souvenir d’une idée ou d’une suite d’idée grâce à la construction d’images mentales. Il faut recréer un bâtiment contenant plusieurs salles («lieux» ou loci). Dans ces salles se trouvent des objets, personnages et situations qui renvoient l’utilisateur à l’idée dont il veut se souvenir («images pour les choses»).»[5] Les différentes pièces du casino peuvent se concevoir comme des loci qui invoquent des images, atmosphères ou personnages qui restent ancrés dans l’esprit de l’auteur. Ce théâtre de la mémoire est d’autant plus frappant que, ce casino ayant été détruit puis reconstruit, cette déambulation ne peut être que mentale, alimentée par les souvenirs de l’auteur, ses fantasmes et ses nombreuses photos.

«…et ces formes non oubliées surgissent n’importe quand et n’importe où…»

Ainsi, des images et personnages déjà présents dans d’autres albums reviennent comme autant de visions obsédantes et parsèment les pages de ce livre. Les altérations qu’ils subissent sont plus ou moins fortes et les multiples liens qui se tissent avec la bibliographie de Barbier sont plus ou moins évidents.

Lettres au maire de V., dans Comme un poulet sans tête, Delcourt, 1994, p.28

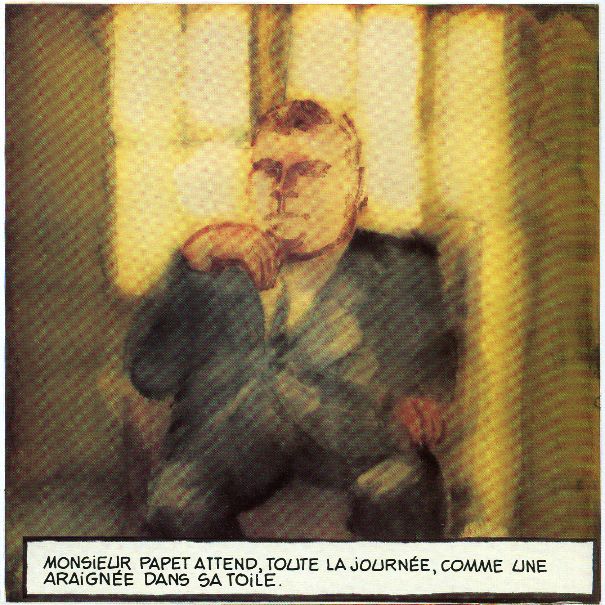

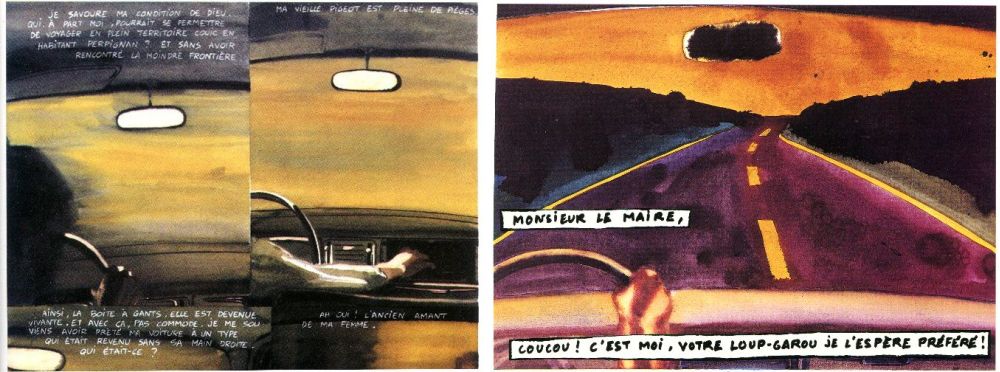

La première figure qui s’impose est celle de monsieur Lambert dans laquelle nous pouvons voir, entre autres, Monsieur Papet des premières Lettres au maire de V. (Delcourt 1994) ou le C. des Paysages de la nuit (Delcourt 1994)10. Il est présent physiquement dès le début du récit, et sera souvent présent de sa voix, comme un fantôme, pour réapparaitre ponctuellement dans les images. Vient ensuite Pablito, présent dans les livres de l’auteur et qui est ici un acteur récurent avec lequel le narrateur ira même jusqu’à se confondre. Les panoramas d’autoroutes crépusculaires vues du pare-brise d’une voiture sont aussi très nombreux dans les livres de Barbier. Ils constituent certainement une des figures les plus récurrentes. Seul Les paysage de la nuit ne contient pas exactement la même vue, mais les voitures sont très présentes, tout comme la notion de voyage. Ici, bien que le personnage soit à l’intérieur du casino, deux séquences de ce genre (chacune se terminant par une séquence de sexe aux allants de bondage) viennent ponctuer le parcours des pièces d’intérieur. La lecture peut même devenir ludique, comme un jeu de pistes pour le lecteur.

Le Dieu du 12, FRMK, 2011 (pour la réédition) / Lettres au maire de V., FRMK, 1998

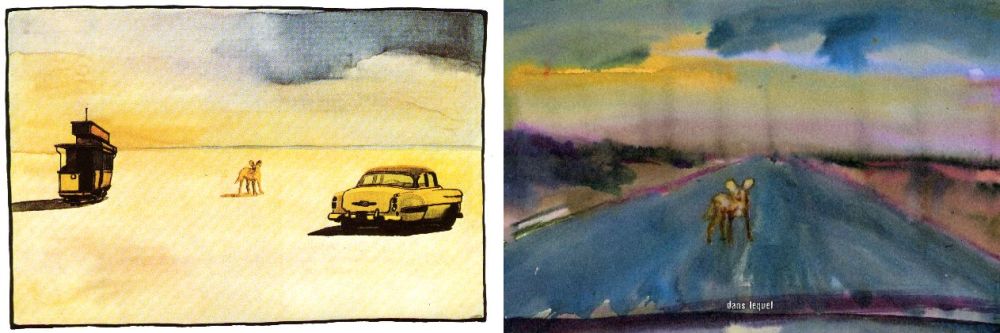

Lycaons, FRMK, p.101 / Dernière bande

Certaines visions fusionnent même ensemble. L’auteur les conjugue pour les réinventer et avoir prise dessus. L’apparition d’un chien (ou d’un Lycaon) debout sur ses quatre pattes est ainsi remarquable ; dans cet album, ce dernier se tient sur la route et est perçu à travers le pare-brise d’une voiture ; dans Lycaon il est présent (à la page 101 de la réédition du FRMK[6] ) au milieu d’un paysage désertique, dans lequel se trouvaient à l’abandon une rame de tram et une voiture. Dans ce dernier cas, l’animal s’imposait comme maître des lieux, seule présence vivante dans un désert d’épaves ; mais ici, au milieu de la route, il va être percuté par la voiture. Les images se retrouvent, mais l’environnement qui les entoure, la situation dans laquelle elles se retrouvent change radicalement. Cette comparaison montre bien l’issue morbide qui les attend et l’envie pour l’auteur d’en découdre avec ces résurgences. Ces citations arrivent pour le lecteur assidu de l’œuvre de Barbier comme autant de réminiscences d’une œuvre aux multiples ramifications, dont cet album serait le point de rencontre, de collision. Mais de nouvelles occurrences apparaissent aussi.

Alex Barbier, Dernière bande / Jérôme Bosch, Le Portement de Croix avec Sainte Véronique

Pour la première fois de façon si évidente, Barbier rend un hommage pictural direct en introduisant dans son récit un personnage tiré d’une peinture (qu’il a donc réinterprétée graphiquement) du célèbre peintre hollandais Jérôme Bosch. La toile en question est Le Portement de Croix avec Sainte Véronique. L’hommage est particulièrement appuyé dans sa mise en scène : il apparaît dans le premier tiers du livre, au milieu d’une scène de viol orgiaque. Totalement détaché par la violence de la scène qui se déroule au second plan, le personnage (qui semble être un riche marchand hollandais du 15e siècle) détourne la tête (préservant le profil qu’il arborait dans le tableau original) et occupe une grande partie de la case. Si la modalité de l’hommage restait celle de l’influence plus ou moins marquée dans les précédents livres de l’auteur (notamment Bacon, très présent dans ses premiers albums), elle devient ici une citation (qui n’est pas la seule du présent ouvrage). L’auteur l’inclut ainsi dans son univers comme faisant partie de ces obsessions qui l’habitent et qui l’ont nourrit comme une ombre lancinante qui était alors invisible pour le lecteur.

«…reconnais la vieille séquence d’une bd de mon adolescence […]»

Cette image nouvellement introduite n’est donc pas la seule : les bandes dessinées de sa jeunesse viennent aussi se manifester. Cette fois-ci, la citation est plus abrupte et se marque en décalage avec le récit. Deux séquences, la première de quelques pages et la seconde d’une seule planche, viennent perturber la lecture en changeant radicalement de style graphique, de pagination, de mise en page, laissant même apparaître le blanc jauni de vieux papier qui se distingue du papier blanc du livre. Ces planches paraissent, au milieu de l’album, comme un espace d’hétérotopie au sein de ce délire fantasmatique, une pause salvatrice, où le narrateur retrouve ses bandes dessinées d’enfance, La patrouille des Castors et Buck Danny[7]. Le concept d’hétérotopie a été proposé par Michel Foucault. Il définit les hétérotopies comme «une localisation physique de l’utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l’imaginaire, comme une cabane d’enfant ou un théâtre». Plus marquant encore : «les hétérotopies sont liées, le plus souvent, à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler, par pure symétrie, des hétérochronies». (Jean-Christophe Menu introduit cette notion dans le champ de la bande dessinée à la page 336 de sa thèse, La bande dessinée et son double.) Ainsi, ces pages qui évoquent la jeunesse, dans leur rupture graphique, donnent l’impression d’un fragment tiré d’une autre réalité diégétique. Peut-être ne sommes-nous plus dans le pur fantasme, mais aussi dans le souvenir, un souvenir corrompu, souillé. Dans sa thèse, Jean-Christophe Menu commençait en insistant sur l’importance des lectures d’enfance pour l’auteur de bande dessinée : «[…] que la bande dessinée entretienne, même adulte, des liens privilégiés avec l’enfance, est une réalité, qui non seulement n’est pas négative, mais est aussi constitutive des potentialités poétiques de ce langage […]»[8]. Nous entrevoyons donc, pour la première fois, un auteur toujours marqué par ces premières lectures. Mais si ces planches se distinguent de l’album par leur aspect graphique, elles se laissent malgré tout contaminer par l’ambiance poisseuse et sexuée du casino. La force mystique du bâtiment vient pénétrer le narrateur jusqu’à ce qu’il a de plus intime dans son rapport à la création, réinterprétant ces œuvres, les détournant en les chargeant de tensions sexuelles sur le mode de la parodie.

Aussi, la question de l’initiation sexuelle, souvent violente, (peut-on dès lors parler d’initiation, ou plutôt de bizutage ?) revient encore : sur la scène délabrée du casino (comme nous pouvons le voir sur la case ci-dessus), mais aussi dans la séquence dans laquelle des jeunes garçons de la patrouille des C. vont abuser sexuellement un de leur camarade. À noter que ces planches sont présentées dans des télévisions qui sont elles-mêmes disposées sur la scène où a eu lieu le viol du jeune C. quelques pages plus tôt — comme si la seconde séquence se faisait l’écho de la première. La planche de détournement de Buck Danny est introduite différemment et s’annonce par la matérialisation d’un objet qui lui est propre (un avion) dans l’espace diégétique du narrateur : pendant qu’une femme fait une fellation à un personnage, vraisemblablement Pablito, une voix donne la position exacte de la guerre du Pacifique (où ont lieu les premières aventures de l’aviateur). Apparaît alors un avion de chasse, que guide la voix de Lambert pour attaquer le fondement de la dame affairée, interpellant même «Burk» (avatar de Buck Danny) lorsque la mission est réussie et que l’avion a atteint sa cible. Arrive alors la planche parodique des aventures de «Burk Banny». Ces deux passages tissent des liens forts entre adolescence et sexualité, jouant sur les résonances afin de dévoiler l’importance de cette période de la vie dans l’acte de création et dans les eaux profondes de notre intimité.

«…cette silhouette douteuse/ ce serait moi ?/… oui. Dans l’œil de cette peste de Pablito…»

Comme tous les récits de l’auteur, la narration de Dernière bande est à la première personne, constituée entièrement de voix off. De plus, les images qui nous sont données à voir le sont des yeux du personnage. Nous identifions ce point de vue dès les premières pages par la redondance entre les récitatifs placés en bas des cases (qui sont à la première personne du singulier) et les images. A la quatrième page, nous pouvons lire «et que j’aperçois un pied qui est le mien» ; dans la même image, nous discernons confusément un pied en bas de l’image. Juste après, nous observons le même procédé de redondance entre récitatif et image pour le pénis du personnage («…une belle bite, moi je trouve […]». Cette remarque nous renvoie encore une fois à l’entretien des Lettres au Pair de F., dans lequel nous découvrons une photographie d’Alex Barbier nu, de face, vêtu uniquement d’un chapeau Galliano, et qu’il commente simplement par «Franchement, je trouve que j’ai une grosse bite» (p.38). De plus, l’utilisation du présent d’énonciation donne un sentiment d’immédiateté. Ce que l’on nous donne à voir, l’image dans lequel vient s’inscrire le récitatif au présent, le narrateur la découvre en même temps que nous. Ainsi, nous percevons le monde à travers les yeux du protagoniste — mais cette perception n’est pas froide, objective. Elle est noyée dans la subjectivité du narrateur, conditionnée par l’esprit tourmenté de ce protagoniste en prise avec ses obsessions. Les points de vues oculaires et imaginaires vont donc ici se confondre, confirmant les propos de Jacques Dürrenmatt : «Ce que la bande dessinée va inventer de neuf pour rivaliser avec la littérature, c’est de rendre flou les frontières entre point de vue impersonnel (sans identité), oculaire (on voit à travers les yeux d’un personnage ce que d’autres peuvent voir) et imaginaire (on voit ce que pense, imagine, rêve, fantasme un personnage).»[9] Nous déambulons dans le casino à travers les yeux malades du personnage, tout comme le narrateur de La jalousie[10] rode dans la maison, laissant son regard perverti par la jalousie rejouer et déformer des scènes vécues ou imaginées. Nous sommes en plein dans l’intériorité du personnage : nous voyons ce qu’il voit comme il le voit, lisons ce qu’il pense et les voix qu’il entend.

Mais à cette énonciation vont s’en ajouter deux autres, bien distinctes et indépendantes, qui vont interagir dans le récit. Ces deux autres «voix» sont graphiquement bien identifiées, placées dans des bandeaux ondulants en haut de l’image. L’une (les bandeaux noirs) est physiquement assimilée à un personnage, Monsieur Lambert, et s’adresse directement au protagoniste ; l’autre (les bandeaux blancs) est plus nébuleuse, indéfini. Tantôt neutre, en retrait ou participant à l’action, elle se pose souvent comme un commentaire de l’image, presque comme une voix divine (mais qui n’est pas celle de l’auteur). Ces deux voix sont des acteurs à part entière du récit. Mais à la différence du narrateur, ces deux voix ne sont pas représentées graphiquement. Certes, nous voyons Monsieur Lambert dans les premières pages, mais son corps s’évapore comme un esprit fumeux et ne réapparaitra que ponctuellement, et pas systématiquement en même temps que la voix que nous lui attribuons. Nous nous demandons alors quel rôle diégétique ont ces narrateurs, ou plutôt ces récitants, comme les nomme Thierry Groensteen. Aux différentes attitudes du récitant que Groensteen a identifiées (en retrait ou interventionniste, neutre ou impliqué, loyal ou trompeur), j’en ajouterai un, à l’œuvre dans cet album : le récitant participatif. Plastiquement présentes et identifiées dans l’image, les voix ne s’adressent pas uniquement au lecteur, qui est la fonction première des récitatifs, mais s’interpellent, se répondent et participent même au récit. Dans les premières pages, le récitant aux bandeaux blancs apparaît en premier et s’exprime avant la «voix off» du protagoniste. Lorsque ce dernier s’éveille, il fait un commentaire sur ces premières paroles, avant même de mentionner son pied et que nous puissions identifier le récitatif du bas à celui du protagoniste. Le narrateur entend donc aussi ce qui est d’habitude réservé au lecteur (rappelons aussi la scène d’apparition de l’avion que nous avons déjà évoquée). Nous sommes donc dans l’espace mental du protagoniste, dans lequel se dernier va affronter des images qui le hantent mais aussi des voix qui le tourmentent et l’assaillent. La partie ne se jouera pas ainsi que du point de vue visuel, donc diégétiquement dans la sphère du palpable, mais aussi dans un niveau plus abstrait de présences qui se manifestent oralement.

Toutes ces mises en scène, cette conscience des images qui habitent les autres livres ne peuvent être que le fait de l’auteur. Pour autant, s’il ne se confond pas avec le narrateur, vers le début du récit, Lambert s’adresse au narrateur/auteur en associant les deux : «Ex-dessinateur de BD, ex-maire de V., ex-loup-garou comme vous dites […]» — faisant ainsi référence aux albums Lettres au maire de V. et Lycaons. Le narrateur est alors un avatar du dessinateur. Ce dernier l’introduit dans cette sphère mentale et diégétique afin de combattre ses propres démons. Nous nous trouvons alors dans un schéma narratif proche du film Identity[11]. Dans ce thriller un meurtrier (que nous n’apercevons pas) tue différentes personnes coincées dans un motel ; la fin du film nous révélera que tout le film se déroulait dans l’esprit d’un condamné souffrant de schizophrénie. Afin de retrouver un certain calme (et éviter la prison), ce dernier tentait mentalement d’éliminer les différentes «voix» qui l’habitent. De façon analogue, Barbier envoie le narrateur dans son labyrinthe mental. Thierry Groensteen disait justement «[…] l’identité entre auteur et personnage est très relative. L’un représente l’autre, si l’on veut, mais la monstration le réifie en tant «qu’acteur» doué d’une identité propre, il le fait «jouer » et le met en scène»[12].

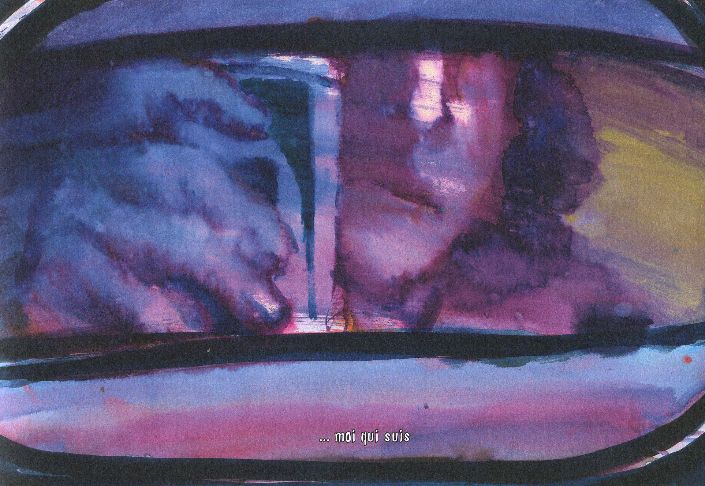

Complexifiant encore l’identification des personnages, le narrateur s’incarnera dans le corps d’autres personnages. Dans la seconde séquence qui se déroule dans l’intérieur d’une voiture, vers la fin du livre (cette séquence même où nous retrouvons la vue du chien/lycaon sur la route), nous apercevons dans le rétroviseur un visage qui semble bien être celui de Pablito, avec en sous-titre, comme si le narrateur cherchait une confirmation, le texte «…moi qui suis». La transition du casino à la voiture, dans le corps d’un autre, d’un personnage particulièrement récurent et avec lequel protagoniste aime s’adonner à des ébats sexuels place ainsi la voiture et toutes ces vues d’autoroutes dans le domaine du fantasme, dans une autre sphère diégétique.

Finalement, le narrateur est partout, incarne lui-même ce casino et toutes ces apparitions qui se meuvent dans le monde dominé, noyé dans la subjectivité de l’auteur[13].

«puis, oui, j’étais le dernier.»

La violence se fait de plus en plus sentir vers la fin de l’album, une violence destructrice et morbide, comme une rage montante et une envie d’en finir avec ces obsessions. Nous avons déjà vu le chien/lycaon qui est près de se faire écraser par une voiture, tout comme l’attaque aérienne du fessier de la femme procédant à la fellation de Pablito ; le narrateur prend même un couteau pour découper «mes petits monstres», pour «trancher dans le vif». Les apparitions vont ensuite se décomposer d’elles-mêmes, tel Monsieur Lambert qui, assis dans son fauteuil, a tout perdu de son air féroce, et devient même attendrissant avant de disparaître. Vient finalement le tour de Pablito dont la tête va apparaître, pratiquer une fellation au narrateur et, durant l’exercice, se mouvoir en un amas difforme et monstrueux, proche du poisson. Le narrateur sera finalement venu à bout de ses incarnations. Mais pas encore des voix. Retrouvant le casino vide, dévasté, pour un dernier «état des lieux», il quitte le bâtiment, faisant taire définitivement les voix, autre que la sienne, celle qui s’exprime à la première personne.

D’une marche lente, décrite, où l’auteur joue de la redondance entre le texte et l’image, comme pour ralentir le récit, ressentir la lourdeur de la marche, marquée par la répétition des «puis», comme une respiration à chaque pas, comme les étapes successives vers une rédemption difficile. S’éloigner du casino, s’arracher de ce qui l’a habité tant de temps. Et ne pas se retourner. Se concentrer sur le paysage autour. Le calme revient. Plus d’hallucination, plus de résurgence, juste le calme des panoramas, la matérialité de la campagne, du lointain.

Le narrateur nous a embarqués dans un voyage hallucinogène au cœur de sa psyché dont le casino dégradé symbolise la boîte de pandore cauchemardesque qu’il décide d’abandonner derrière lui. Alex Barbier délaisse la bande dessinée ; dans un même mouvement, le narrateur s’éloigne du bâtiment, pour finir avec une dernière image : celle d’un paysage rural, vide, que la brume nocturne confond progressivement jusqu’à le flouter, qui se perd dans l’évanescence vaporeuse des encres du dessinateur, et sur lesquels viennent se poser, comme un commentaire énoncé par le dessin, ces derniers mots de conclusion : «puis, oui, j’étais le dernier.».

Notes

- Numéro 76, datant du 1er Mai 1975.

- J’inclus ici De la chose qui, bien que se concevant comme un livre d’images, fait pleinement partie de sa bibliographie.

- Auteur de La jalousie, publié en 1957 par les éditions de Minuit.

- Frances A. Yates, L’art de la mémoire, Gallimard, 1975, p.7.

- Matthieu Chiara, Ars memorativa et fictions, mémoire de recherche, 2013, p.18.

- L’édition du FRMK date de 2003, mais cette page est tirée du récit Se dérouler comme ça initialement paru dans le numéro 109 de Charlie mensuel, en février 1978.

- A titre anecdotique, il est toujours aussi amusant de voir Barbier faussement jouer le mystère en altérant les noms tout en les laissant pleinement et facilement reconnaissables. Ainsi nous sont présentés «La patrouille des C.» et «Burk Banny».

- Jean-Christophe Menu, La bande dessinée et son double, 2010, L’Association, p.17.

- Bande dessinée et littérature, Classiques Garnier, 2013, p.145.

- Alain Robbe-Grillet, La jalousie, les éditions de Minuit, 1975.

- Identity, réalisé par James Mangold et sortit en 2003, prenait comme schéma narratif Les dix petits nègres d’Agatha Christie, d’où la disparition progressive des personnages.

- Thierry Groensteen, Bande dessinée et narration, PUF, 2011, p.108.

- Il reste tout de même le mystère des deux premières pages d’introduction. Certes, mes récitatifs sont à l’emplacement des monologues du protagoniste. Mais peut-être ne sommes-nous pas dans l’intériorité du personnage ; peut-être sommes-nous un esprit flottant qui attend de prendre place dans le corps du protagoniste, comme ces jeux vidéo dans lesquels une cinématique fait le tour de la plateforme de jeu avant de pénétrer à l’intérieur de la tête de personnage et voir/jouer à travers ses yeux.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster