Fabcaro et ses doutes

Dès son premier livre, une autobiographie grinçante, Fabcaro a conquis un public restreint mais fidèle. Au fil des ouvrages il a conquis d’autres lecteurs, est entré dans la presse, a commencé à scénariser pour plusieurs camarades... Sans jamais se départir de ses obsessions et de son goût pour l'absurde il a réussi à construire, en moins de dix ans, une œuvre riche, abondante et immédiatement reconnaissable.

Maël Rannou : La première fois que je t’ai lu, c’était dans Psikopat, dont on ne salue jamais assez le travail de défricheur. C’étaient des planches dans un humour profondément absurde, assez différentes de ce que tu feras quelques temps après dans Le Steak haché de Damoclès, ton premier album, qui contient un certain nombre de thématiques qu’on retrouvera dans la plupart de tes ouvrages. Je suppose pourtant que ce premier pied à l’étrier «professionnel» a eu une importance réelle pour le jeune dessinateur empli de doute que tu étais.

Fabcaro : Oui, j’ai commencé dans Psikopat, une de mes toutes premières publications, un peu avant j’avais fait trois pages dans un collectif flblb, c’est tout. Ça devait être en 2003, par là. Le Psikopat a été primordial pour moi, comme il l’a été et l’est encore pour de nombreux auteurs. Je suis d’accord, on ne saluera jamais assez le travail de défricheur de Psikopat. C’est un laboratoire important qui permet à de jeunes auteurs de faire leurs premières armes. Hormis sur le web, et encore, je ne crois pas qu’on trouve d’équivalent, peu de médias te permettent d’évoluer et de progresser en direct — qui plus est en étant payé, même si c’est pas des fortunes. La plupart du temps on te demande de revenir quand tu seras au point.

Ce que je faisais, c’étaient des gags en une page, qui plus tard sont sortis sous forme de compil chez Même pas mal (L’Infiniment moyen) Donc oui, assez différent de ce que j’allais faire dans mon premier album.

Maël Rannou : Le Steak haché de Damoclès comme les albums suivants chez La Cafetière, à l’exception de Talijanska, est un album de gags d’inspiration autobiographique. Si les gags sont variés, il y a toujours la même problématique parfois abordée de plein fouet ou en arrière plan : ton excessive timidité et les problèmes de communication qu’elle engendre, notamment auprès de ton entourage. Un dévoilement qui entraîne ensuite des craintes, des malentendus, qui prennent place dans les volumes suivants…

Lorsque le premier album est sorti tu n’avais pas l’air d’avoir conscience des conséquences d’une diffusion de ton travail autobiographique, même si elle reste limitée. Il semble que tu aies eu du mal à l’assumer, et plus généralement à t’assumer en tant qu’auteur. Je pense à l’anecdote où ta belle famille te prend pour un informaticien et que tu ne démens pas, aux tentatives de devenir enseignant alors que tu n’en as aucune envie.

Fabcaro : A mon sens Le Steak haché de Damoclès est mon travail autobiographique le plus pur, je ne pourrais plus refaire ça. Pas le plus réussi, surtout pas graphiquement, mais le plus pur. Non que je ne sois pas sincère dans les suivants — hormis On n’est pas là pour réussir qui est plus romancé, tout est toujours vrai dans mes boulots autobiographiques — mais c’était mon premier, j’étais vierge de publication et j’y ai mis des choses que je n’aurais pas mises si j’en avais pesé les conséquences. Quand j’ai su que j’allais être publié à La Cafetière, j’étais ravi et en même temps je me disais «Ça va sortir à 50 exemplaires, personne va voir ça, je peux me permettre d’aller dans l’intime». Mais il se trouve que l’album a un peu débordé du strict cadre des amateurs de bande dessinée… Par exemple, raconter cette histoire où j’ai souhaité la mort d’un gars qui est effectivement mort peu après a choqué pas mal de gens qui le connaissaient…

Maintenant que je sais que le livre va devenir «public», j’évite de trop impliquer les autres. Par contre, je ne me censure pratiquement jamais en ce qui me concerne, sinon faire de l’autobiographie n’aurait aucun intérêt.

Pour tout t’avouer, je continue à cacher à ma belle-famille l’existence de ce premier bouquin, c’est un vrai exercice de funambule… Quelque part c’est rassurant de constater que je suis toujours aussi peu équilibré à quarante ans…

Aujourd’hui je m’assume beaucoup mieux en tant qu’auteur. Mais pour ça il a fallu que je passe par une phase de désacralisation du terme même d’auteur. Avant, je plaçais ce terme beaucoup trop haut, à un état presque divin. Quand on me demandait ce que je faisais, je disais «je fais des trucs, de la bande dessinée…» J’avais peur que le terme d’auteur me brûle la langue. Aujourd’hui, je dis auteur comme on dit boulanger, garagiste, plombier. Le mot ne me fait plus peur, je l’ai complètement banalisé. Le problème reste que les gens eux ne l’ont pas forcément désacralisé, du coup j’ai parfois face à moi des expressions perplexes quand je dis que je suis auteur. Comme si je disais «je suis un super héros venu d’une autre planète avec d’immenses pouvoirs.»

Maël Rannou : Ce décalage est une constante de ton travail, autobiographique ou non. J’aimerai parler un peu de Figurec, ton seul roman publié. Son personnage principal est un auteur raté, semblant complètement à côté de sa vie, qui n’arrive pas à s’insérer dans la société et fait appel à une entreprise de location d’acteurs pour arriver à obtenir une stature. Difficile de ne pas faire un lien, ç’en est presque trop évident, d’autant qu’à l’époque de publication de Figurec tu n’avais publié qu’un livre, au tirage relativement confidentiel. Tout récit comporte une part d’inspiration personnelle, mais dans tes travaux de fiction c’est Figurec qui me semble le plus proche de tes livres autobios.

Fabcaro : Je crois que mon travail est toujours, et j’allais dire «fatalement», autobiographique. Plus ou moins ouvertement en fonction des livres, mais je pars toujours d’un état intérieur. Au fond, je crois que ce retour constant à l’intime découle aussi de mon manque de culture. Par exemple, je serais incapable d’écrire un truc qui se passe au Moyen-âge. Du coup, je parle de ce que je connais. Et puis peut-être aussi que je n’ai pas encore fini ma psychanalyse… Et donc oui, c’est aussi le cas de Figurec. Là c’est aussi ma part plus parano qui s’exprime mais tu as raison, outre la trame fictionnelle, j’y place toutes mes obsessions, le regard extérieur porté sur le statut de l’artiste, la relation à la famille, la relation aux autres en général… Dans Figurec, c’est déguisé en fiction, mais si tu lis entre les lignes, tu retrouves tout ça.

Tu sais, chaque fois que je montre un nouveau projet à ma copine et mes filles, elles me disent toujours «Pfff, ça fait dix ans que tu fais le même bouquin…» Dit comme ça, ça fait pas forcément super plaisir, mais au fond c’est tout à fait ça.

Maël Rannou : De mon côté je trouve ça assez logique, voire rassurant… Mais puisqu’on parle de Figurec, c’est le moment de parler de son adaptation en bande dessinée par Christian de Metter. C’est quelque chose d’assez amusant, si Figurec est un très bon roman ce n’est pas un carton de librairie, et il ne semblait pas prédisposé à être adapté. J’avais pensé que tu avais été à l’origine de l’adaptation en bande dessinée, voire que tu l’avais suivi de près en tant que collègue-auteur, or ce n’est pas du tout le cas…

Fabcaro : Non non, ça n’est pas du tout de mon initiative. Mon roman a atterri chez un éditeur de Casterman un peu par hasard, et aussitôt ils ont fait le rapprochement avec l’univers noir de Christian et ont pensé à lui pour une adaptation en bande dessinée. Ils ont organisé une rencontre et le courant est passé instantanément entre nous. Dès lors, j’ai eu envie de lui refiler le bébé sans même avoir à m’impliquer. C’était un travail bouclé en ce qui me concernait, je n’avais pas envie d’y revenir. Et puis Christian est un très bon auteur, il n’avait pas besoin de moi. Donc j’ai suivi ça de loin, en simple lecteur, c’était assez privilégiée comme position.

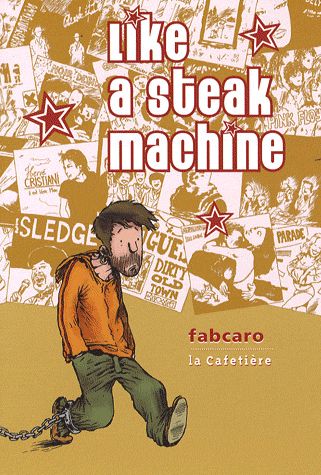

Maël Rannou : Si on laisse de côté un album un peu particulier (chez BDMusic) et des travaux alimentaires sous pseudos, tes premiers livres, tous en solo et en gros entre 2005 et début 2011, peuvent se classer en deux catégories. La première est la veine autobiographique tragi-comique dont on a déjà un peu parlé. J’aimerais aller un peu plus loin, tu disais que Le Steak haché de Damoclès était sans doute l’autobiographie la plus «pure». Si dans la forme Droit dans le mûr lui ressemble encore, tu vas ensuite utiliser des procédés : parler de la musique dans Like a Steak machine, t’imposer une case quotidienne dans L’Album de l’année… Comme si tu voulais un peu sortir de cet album refait en permanence que tu évoquais. Un album me paraît particulièrement important, La Clôture, qui est à la jonction entre la pure autobiographie et la deuxième part évidente de ton travail, celle jouant sur le décalage et un certain comique de situation, souvent proche du pantomime. Je pense évidemment à Talijanska et à -20 % sur l’esprit de la forêt qui paraîtra plus tard. La Clôture apparaît vraiment comme un tournant, pas comme le même livre refait une nouvelle fois mais comme une sorte de première synthèse.

Fabcaro : La Clôture est arrivé à un moment où je devais faire autre chose. Je répète souvent ça, mais mon seul moteur c’est l’excitation, ce truc qui remonte à l’enfance et que tu perds avec l’âge, cette sorte d’inspiration proche de l’émerveillement qui te lévite et te coupe de tout. J’essaie de retrouver cet état en permanence mais c’est de plus en plus difficile. Il m’arrive assez souvent d’être en pilotage automatique, c’est un peu triste. Et donc là, j’avais vraiment besoin de sortir de mes automatismes, c’était ça ou j’arrêtais tout. Du coup j’ai attaqué sans savoir du tout ce que j’allais faire, de l’autobio, de la fiction, aucune idée, j’ai improvisé, c’était le seul moyen de retrouver l’excitation. Et puis le projet s’est précisé au fur et à mesure.

Quand j’ai eu fini, je me suis dit que j’allais dérouter pas mal de monde avec ça (enfin «pas mal de monde», tout est relatif, disons ma douzaine de lecteurs fidèles…) mais tant pis, j’avais retrouvé le plaisir, c’était le seul truc qui comptait.

Les précédents que tu cites publiés à La Cafetière sont autobiographiques à 100 %, tout y est vrai et raconté de manière explicite. Dans La Clôture, je suis passé sans m’en rendre compte à l’autobiographie impressionniste. Le terme est un peu ronflant mais c’est comme ça que je le ressens. Je mets en scène un état intérieur et je passe par la fiction burlesque pour l’exprimer. Dans La Clôture, tous les protagonistes sont en quête de quelque chose. C’est une forme que j’ai prolongée ensuite dans -20 % sur l’esprit de la forêt, allant même un peu plus loin sur la forme et dans l’autobiographie, avec une touche plus mélancolique, parce qu’il y est question justement de la mort de l’enfance, tout ce qu’on perd quand on quitte l’enfance.

Bon et puis de manière plus légère, ce genre de projets est aussi une occasion d’expérimenter absolument n’importe quoi. J’adore le nonsense et là je fais ce que je veux.

Maël Rannou : -20 % sur l’esprit de la forêt est à ce jour celui de tes livres qui va le plus loin dans l’aspect burlesque, une dizaine d’histoires/saynètes s’y confrontent, se mélangent, s’interceptent. On a beaucoup de mal à voir où ça veut aller dans la mesure où c’est du total nonsense et pourtant le livre tient très bien, grâce en partie à une cohérence interne à chaque séquence. J’étais attaché de presse de 6 pieds sous terre quand le livre est sorti et je me souviens que tu avais de sérieux doutes quant à sa lisibilité, même par ta «douzaine de lecteurs fidèles», l’éditeur se posait aussi des questions non sur la qualité, mais sur la perception de tout ça.

Ce genre de comique, très lié aux situations, aux quiproquos, est plus usité au cinéma ou au théâtre. Même si tu donnes d’ailleurs souvent des poses ouvertement théâtrales à tes personnages, la fixité du papier, alliée à une certaine raideur de ton dessin, crée un effet très étrange, une sorte de décalage dans le décalage. -20 % sur l’esprit de la forêt est une conséquence logique de tes précédents travaux mais reste à part. Quelque temps après, le livre a été présenté au public, ces doutes profonds ont-ils pu être en partie endigués ?

Fabcaro : J’ai eu des retours très positifs sur ce livre. En tout cas très tranchés. J’ai l’impression que les gens qui l’ont aimé l’ont vraiment aimé, l’ont ressenti très fortement. Et ce qui ne l’ont pas aimé se contentaient d’un très poli «C’est spécial» ou «C’est particulier quand même»…

Les doutes se sont dissipés à sa sortie dès les premiers retours. Mais le sujet du doute, c’est fascinant. Pendant que je travaille sur un livre, j’ai tendance à faire abstraction du lecteur, je m’en fous complètement, je suis dans un plaisir purement solitaire. D’un point de vue créativité, je trouve ça plutôt positif, ça empêche pas mal de consensus. Le problème, c’est que de temps à autre, la réalité te revient à la gueule et au beau milieu de ton travail, d’un coup tu te dis «Eh mais au fait, ça va devenir un livre qui est censé être lu par des gens», et c’est là que les doutes refont surface. En fait, il ne faudrait jamais savoir qu’il y a des lecteurs derrière. Avoir cette pureté dont on parlait tout à l’heure. C’est là qu’on va le plus loin, qu’on tente le plus de choses.

On est trop soumis au lecteur. On devrait s’écouter un peu plus et aller où on veut, et qui m’aime me suive, même s’ils ne sont que dix. Mais c’est difficile. D’autant qu’il y a aussi l’éditeur. J’ai un peu contaminé 6 pieds sous terre avec mes doutes à cette époque. Pendant l’élaboration du livre, on s’appelait pour se rassurer sur le projet, mais chacun rajoutait de nouveaux doutes à ceux de l’autre, une fois qu’on avait raccroché on était encore plus mal. Avec le recul c’était assez drôle en fait.

Quant à ce genre de comique dont tu parles, je pense que c’est dû à mes influences qui finalement ne sont pas si bande dessinée que ça. Précisément sur ces deux albums-là, elles sont plutôt cinématographiques et théâtrales. Il m’est arrivé par exemple de pas mal penser à Pierrot le fou sur La clôture. Inland empire aussi a été assez présent pendant -20 %. Au final on n’en retrouve rien, moi je suis plutôt dans le burlesque, mais j’avais besoin de repères un peu extrêmes pour avaliser ma démarche, me confirmer que j’avais le droit de faire ce que je faisais. D’ailleurs j’ai casé Lynch au milieu de -20 % comme un petit clin d’œil.

La musique aussi est une influence très présente. Bang bang de Nancy Sinatra a été presque à l’origine de -20 %. Je ne pouvais avancer ces albums que sur des musiques particulières en fond, quelque chose qui me porte. La musique m’impose un rythme, mais aussi une sorte d’état un peu mélancolique, un peu romantique. Bizarrement, ce sont les deux seuls albums, surtout -20 %, que j’ai dessinés presque entièrement debout. Il me fallait être dans une sorte de fébrilité.

Maël Rannou : C’est amusant car justement je trouve ton dessin très très cohérent sur tous tes albums, il y a des évolutions mais le style est globalement inchangé. Quand tu me parles de dessiner debout je pense à Baudoin avec son discours sur la geste, la danse, etc. Une chose qui ne se retrouve pas du tout dans ton dessin ! J’ignore quel est ton rapport au dessin d’ailleurs, je sais que tu ne sacralises pas la création (un strip fameux te représente sur ta table de cuisine, pas d’atelier, de grande planche), mais comment te situes-tu par rapport au dessin ? Si ton trait colle parfaitement à ton propos je te sens avant tout narrateur plus que dessinateur, d’autant plus maintenant que ton activité de scénariste a explosé.

Fabcaro : C’est tout à fait ça, je ne me sens pas dessinateur, je me sens avant tout narrateur. Il arrive que des gens me fassent passer des scénarios en me demandant si ça m’intéresserait de les dessiner et je leur réponds «Non mais tu sais moi je suis pas dessinateur» et ils croient que je me fous d’eux, que j’essaie de botter en touche, alors que c’est très sérieux. Je ne suis que mon propre dessinateur, je ne sais mettre en scène que mon propre univers. Graphiquement je suis assez limité — limité et fainéant, ce qui n’aide pas. J’adore dessiner les visages, les physionomies, les corps, mais sorti de là tout m’emmerde. Les maisons, les voitures, les paysages, quelle horreur. Pour moi le dessin est un simple outil qui me sert à raconter mes histoires et, heureusement pour moi, j’évolue dans un registre plutôt intimiste qui ne nécessite pas de gros plans de villes assiégées par des armées de cavaliers…

J’ai l’air de dénigrer le dessin comme ça, mais pas du tout, je ne dénigre que le mien. Mais tu sais, il y a quelques jours, un ami dessinateur qui a un style incroyable me disait ne pas supporter son dessin. C’est un phénomène assez curieux que je constate régulièrement : je connais très peu de dessinateurs qui aiment leur dessin… Beaucoup font même un rejet presque épidermique, c’est fou non ? Et en même temps, c’est pas étonnant, le dessin est un acte très intime, qui révèle beaucoup de choses de nous. Dessiner c’est se mettre un peu à poil.

Maël Rannou : Ce «dénigrement» de ton dessin s’incarne depuis deux ans dans une grande prolixité scénaristique. On t’a vu écrire pour James (Amour, Passion & CX Diesel) et Fabrice Erre (Z comme Don Diego), notamment dans Fluide Glacial. Tout récemment tu as entamé Saïgon71 avec Gilles Rochier dans Mauvais esprit… Il y a bien sur une part d’opportunités nouvelles (on retrouve tes camarades de 6 pieds sous terre que tu ne connaissais pas il y a quatre ans) mais on sent aussi un grand plaisir à développer ton travail dans d’autres décors. Même si ça reste du comique de dialogue et de décalage, on y voit des super-héros, des chevaux, des militaires…

Fabcaro : C’est James le premier qui est venu me demander si je n’avais pas un scénar sous le coude et ma première réaction a été une réaction de recul, un peu effrayée, du genre «Ah non mais travailler à deux, je sais pas faire ça moi»… J’aime la bande dessinée ou l’écriture parce que c’est un média où tu ne dépends de personne (du moins dans la phase de création). Tu n’as pas à être dans la séduction, dans le compromis, dans la concertation, tu n’as que toi-même à convaincre, pour moi c’est un luxe sans égal.

Et là, d’un coup, on me demandait d’être dans la séduction, que mon scénario plaise à un dessinateur, je trouvais ça hyper intimidant. J’avais peur du regard de l’autre, peur de proposer à un dessinateur quelque chose qu’il n’aurait pas osé me refuser, et qu’on s’enfonce dans une espèce de malentendu, enfin bon ce genre de questionnements sans fin dont je suis assez coutumier… Mais James qui avait déjà pas mal d’expérience dans le travail à deux m’a immédiatement rassuré et décomplexé.

Et depuis, j’y prends vraiment du plaisir. C’est très reposant et très gratifiant, il y a un côté magique à envoyer un storyboard gribouillé et à recevoir une vraie page de bande dessinée en retour. Et puis ça casse un peu le côté «boulot d’ours solitaire». D’autant que je marche beaucoup à l’affectif, je travaille essentiellement avec des copains, des gens dont j’espère qu’ils seront capables de me dire «Attends Fab, il est tout pourri ton scénar là…» Bon, ça n’est jamais arrivé, mais j’espère que si le cas se présentait, ils me le diraient. D’ailleurs j’accompagne encore mes storyboards d’un «hésite surtout pas à me dire si ça va pas hein ?» Mon complexe n’a pas totalement disparu…

Ces collaborations ont fait un peu boule de neige et je me retrouve avec de plus en plus de sollicitations en tant que scénariste que j’ai du mal à honorer. Et vu que je ne compte pas forcément lever le pied sur mon activité d’auteur-dessinateur, ça devient un peu compliqué, et surtout assez frustrant de devoir reporter en permanence des projets avec des super dessinateurs.

Maël Rannou : Une chose intéressante c’est que dans les trois cas où tu es scénariste, tu utilises la forme du strip (jusqu’ici sur deux bandes, sur une seule dans Saïgon71). Bien sûr les strips alignés s’ancrent dans une histoire plus globale, ce qui correspond à une certaine bande dessinée d’humour. Je ne m’attendais pas à te voir écrire un sombre récit noir (même si tu l’as déjà expérimenté dans un autre champ avec Figurec) mais c’est amusant de voir ce choix systématique alors que dans les albums que tu réalises entièrement, à l’exception d’On est pas là pour réussir qui est assez récent, tu utilises très peu la forme strip.

Fabcaro : J’adore le strip ! J’ai commencé par ça dans les années 90, dans un petit mensuel culturel qui s’appelait le Coca’zine et dont le petit format m’a aussitôt imposé cette forme.

Il se trouve que les albums que j’ai faits ensuite, narrativement, ne se prêtaient pas au strip mais j’y reviens dès que l’occasion se présente, notamment dans des participations à des magazines, comme dans Zoo dont les strips sont ensuite devenus On est pas là pour réussir. Quand il a été question de scénariser pour d’autres, j’ai eu envie de revenir à ce format, c’était la bonne occasion.

J’entends tout le temps dire que le strip est un exercice difficile parce qu’il faut être drôle et efficace en très peu de cases. Moi je trouve ça super excitant. Je suis plutôt à l’aise sur le format très court, c’est le contraire que je trouve compliqué. Être pertinent et captivant sur la longueur, c’est un exercice qui me semble autrement plus délicat.

C’est peut-être pour ça que je ne me suis jamais lancé, en bande dessinée du moins, dans un récit long «classique». Même mes longs récits, chez 6 pieds sous terre, sont très fragmentés, au fond c’est du strip déguisé en récit long. Je pense que c’est lié à un rythme interne. J’ai un esprit plutôt synthétique, j’ai la hantise du superflu, même mon roman était très sec, sans la moindre description.

J’adore l’ellipse. D’autres auteurs ont besoin d’espace, avoir le temps de développer une ambiance, un univers, de longues plages narratives. En tant que lecteur, je peux être séduit par un récit contemplatif qui prend son temps, mais en tant qu’auteur, je me lasse assez vite, et sur le format strip l’excitation n’a pas le temps de retomber.

Maël Rannou : Maintenant que tu me le dis, une chose qui m’avait frappé dans Figurec est qu’il n’y avait pas de chapitre de plus de quatre, cinq pages… Et bien sûr il y a l’exercice de la presse, parlons-en justement car c’est une de tes particularités. En ces temps où la presse bande dessinée est plutôt morne on peut te lire dans Fluide Glacial, Jade, Zoo, Alimentation générale plus quelques fanzines… à tel point que Loïc Massaïa écrivait sur ce site dans son «compte rendu partiel et partial» d’Angoulême que tu étais devenu une sorte d’incontournable[1] du fanzinat. Tu as aussi participé à L’Écho des savanes du temps de sa relance, ce rapport à la presse ne s’explique sans doute pas que par une volonté de conquête.

Fabcaro : Je comprends le point de vue de Loïc par rapport au fanzinat. Après, moi, en tant qu’auteur, que dois-je faire ? Je participe aux fanzines parce qu’on me sollicite, tout simplement, et je trouverais malvenu de leur répondre «Non non les gars, conservez votre alternativité, moi on me voit déjà trop, ça risque de vous désalternativiser»… J’ai toujours participé à des trucs alternatifs, j’ai même commencé par là. J’aime le fanzinat, je ne vais pas me mettre du jour au lendemain à refuser tout ce qui est alternatif sous prétexte que je publie chez des gros, c’est absurde.

Quant à la presse, oui c’est un exercice que j’aime bien, ça pose des contraintes, devoir rendre tant de planches pour le mois suivant, c’est un peu maso comme exercice, mais bon… Et puis surtout ça permet, dans le cas de Fluide ou L’Écho des Savanes à l’époque, de faire un album sans vraiment s’en rendre compte. Même si j’aime bien le côté revue, je reste quand même très attaché à l’objet livre.

Les autres revues que tu cites, c’est plutôt de l’ordre de l’affectif, Jade, Alimentation Générale, Gorgonzola ou autres, tout est bénévole, je le fais par amitié et parce que je trouve ces ouvrages de très bonne qualité.

Maël Rannou : C’est vrai que la presse assure une stabilité financière. Quand tu vois qu’un auteur comme Bouzard m’avait dit que sans la presse il ne pourrait pas vivre du dessin, c’est assez effrayant. Toi-même avant 2010, qui correspond à ton entrée dans L’Écho puis Fluide Glacial, tu devais scénariser des albums purement alimentaires qui devaient être des gageures à réaliser. Aujourd’hui tu n’en est sans doute pas à rouler sur l’or mais ta situation est sans doute un peu plus stable.

Ton parcours t’as permis de travailler dans des situations très différentes, que ce soit les petits éditeurs alternatifs, la presse, des éditeurs plus installés, des travaux purement commerciaux, etc. Pour conclure j’aimerai savoir comment, avec ce recul, tu abordes les débats très présents en ce moment sur la crise dans l’édition ? Notamment pour ce qui touche à la précarité des auteurs, à la redistribution du produit des ventes et à la numérisation.

Fabcaro : Le numérique, en tant que lecteur, ça me laisse un peu froid. Je suis un amoureux du livre, j’ai une relation tactile au papier, j’aime le toucher, le sentir. Le vieux con quoi. En revanche, en tant qu’auteur, je trouve l’expérience plutôt intéressante, ce qu’on fait avec Mauvais Esprit, j’aime beaucoup, j’aime l’immédiateté du truc, le côté un peu cascadeur de la parution hebdomadaire, chose que tu pourrais difficilement faire en papier.

La précarité des auteurs, je sais pas trop quoi te dire de neuf là-dessus… C’est hélas pas très nouveau comme problème. Sauf que jusqu’à maintenant les auteurs étaient les seuls au courant… Le reste de la planète s’en tapait un peu à vrai dire. Là, dernièrement avec la «crise de l’édition» et l’arrivée du numérique, ça a peut-être jeté un éclairage nouveau sur les auteurs, on s’aperçoit que, tiens au fait il y a des prolos tout en bas de la chaîne de production qui fournissent la matière première. En festival, dès que tu discutes un peu avec les lecteurs, tu réalises le décalage énorme entre la réalité de l’auteur et la perception qu’en ont les gens.

Ils ont l’impression qu’on vit tous comme Zep. Beaucoup de mes amis auteurs sont au RSA ou ont un boulot à côté. Ou sont obligés pour s’en sortir de faire des plaquettes de pub et des boulots de commande en tout genre, et du coup ne peuvent pas avancer leur boulot personnel. Moi j’arrive à tirer mon épingle du jeu grâce au scénario. Mais j’ai encore recours aux boulots de commande. Et quand tu dis que ma situation est plus stable, certes, mais la situation d’un auteur n’est jamais vraiment stable. Elle l’est parfois sur deux-trois-quatre mois.

Cela dit, si le statut de l’auteur et la précarité de la plupart de mes copains m’attristent, je ne m’apitoie pas sur mon propre sort, au contraire. C’est un peu maso de dire ça mais… je suis d’une nature romantique et quelque chose au fond de moi aime cette précarité, je crois que j’en ai besoin, sinon je m’emmerderais. Ne pas savoir ce que je serai dans six mois, je trouve ça plutôt excitant à vrai dire. Si j’avais voulu être fonctionnaire, j’aurais passé le concours de prof. Bien évidemment, de tels propos n’engagent que moi…

[Entretien réalisé par courriel entre le 25 février et le 1er mars 2013]

Notes

- «La frontière qui les sépare des petits éditeurs tend à s’atténuer, surtout qu’une forme de «professionnalisation» envahit parfois les sommaires. Il n’est en effet pas rare de retrouver des noms d’auteurs publiés chez de plus gros éditeurs, tel Fabcaro, Sylvain Moizie ou Gilles Rochier… Ces auteurs n’hésitent pas à continuer à participer à ces aventures bien souvent bénévoles, et si cela les honore, mais au final on tend de plus en plus vers une sorte de standardisation de l’offre.» Un point de vue contestable car globalement Fabcaro, très présent dans la presse spécialisée, publie dans assez peu de fanzines.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

Like a steak machine

Like a steak machine

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster