François Schuiten

L’Indispensable : Dans la monographie qui vous est consacrée chez Mosquito, vous vous demandiez avec Benoît Peeters, ce qui fait qu’un livre peut marquer quelqu’un pour toute une vie. Selon vous, qu’est-ce qui fait que le cycle des Cités Obscures marque tant ses lecteurs ?

François Schuiten : C’est vraiment une question terrible ! Par définition, la série est un univers perméable, il est vrai, par beaucoup de points, que cet univers est (à pour permettre au lecteur d’y mettre son propre imaginaire. «Perméabilité» signifie aussi que ce lecteur y ajoute parfois des éléments qui ne correspondent pas toujours à notre univers, mais qui amènent néanmoins le dialogue entre nous.

J’aime à penser que le lecteur est totalement créatif, il ne faut jamais le sous-estimer. Je trouve que les lecteurs de notre collection les Cités Obscures sont vraiment formidables. Je suis toujours épaté par certaines des lettres que nous recevons avec Benoît ; quelques fois merveilleuses et très souvent bien meilleures que les critiques. C’est pour ça que nous travaillons, pour ne pas les décevoir, pour constamment les surprendre. Pour leur donner l’impression à chaque nouvelle rencontre, de découvrir de nouveaux auteurs.

À mon avis, il n’est pas possible de fabriquer quelque chose qui persiste dans l’imaginaire d’un lecteur, il n’y a rien à gagner d’une telle démarche. À chaque fois, il s’agit d’une espèce de recherche dans le brouillard de quelques signes qui nous semblent être des signes forts ; nous permettant de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. C’est une démarche et une perception qui nous sont propres.

Je parle beaucoup des signes car j’ai une énorme croyance dans leur force. D’ailleurs, pour faire un petit aparté, Je suis très étonné de voir à quel point on comprend mal la bande dessinée de type belge (Jacobs, Hergé, Franquin, …). On analyse souvent leur style, on en retient la forme, mais on étudie rarement la manière dont ces auteurs ont façonné des signes très forts (comme La Marque Jaune chez Jacobs).

Il y a vraiment une multitude de ces signes qui égrènent leurs œuvres respectives. La façon dont ils mettent ces signes en avant crée la fiction elle-même. Cette fiction s’incruste, pénètre ces signes, les nourrit et lorsque vous sortez ces signes de la fiction, c’est toute l’histoire qui vous revient en mémoire. Et cela personne n’en parle ! On nous parle de la « ligne claire », de personnages, de traits, mais on ne parle pas de « signe ». C’est très étrange…

L’I. : Le signe dans les Cités Obscures, c’est l’expérimentation de ce que peut véritablement apporter le médium « bande dessinée ». Les signes forts, ce sont les tableaux en couleurs dans La Tour, c’est la main d’Augustin Desombres dans L’enfant penchée, le cube dans La Fièvre d’Urbicande, autant d’éléments constitutifs du récit oui auraient été très difficilement exprimables en littérature, par exemple.

F. S. : Je crois que la bande dessinée est un médium extraordinaire pour travailler les signes, parce quelle est un laboratoire léger pour expérimenter cette force qui les habitent ; pour les manipuler et voir ce qui en résulte. Avec le prochain récit, je réserve une surprise aux lecteurs (Je l’espère) sur ce rapport au signe…

L’I. : Les premières planches de ce récit L’ombre d’un homme, que l’on peut consulter sur votre site, nous prennent vraiment à contre-pied. Elles sont très colorées et déstabilisantes.

F. S. : Nous sommes aujourd’hui pleinement conscients que nos lecteurs éprouvent toujours une déception énorme, dans un premier temps, à la découverte de chacun de nos livres, Mais ils finissent par s’y faire ! En questionnant quelques années après ces mêmes lecteurs, nous pouvons remarquer que les albums qui les déroutaient le plus sont devenus leurs préférés, ils sont d’ailleurs les premiers à nous demander de ne surtout rien y changer.

Le fait de déstabiliser m’apparaît aujourd’hui comme une étape incontournable, pour ne pas dire obligatoire dans le processus créatif. Je sais qu’il existe une étape où je dois déconstruire pour construire, afin que lecteur ré aborde le thème différemment.

Pour la nouvelle histoire (L’ombre d’un homme), je ne commence pas par le trait mais directement par la couleur. Je réalise le crayonné puis je pose immédiatement la couleur, puis je termine avec la plume. Le trait noir s’impose comme l’élément final, ce qui change complètement le rapport à la lumière et à la couleur. Cette dernière est un élément constitutif et non plus un élément de remplissage. C’est réellement un élément qui construit.

C’est un nouvel axe créatif pour moi, je débute avec cette technique et je dois faire face à de nouveaux problèmes qu’il me faut résoudre. En cela j’y retrouve un peu l’esprit de la série des Cités Obscures dans laquelle, il est toujours question d’expérimentation, de renouvellement et de recherche.

L’I. : Pensez-vous que votre lectorat prend conscience de ces questionnements, de notre travail sur l’espace, de cette conception spatiale et de ses codes graphiques dans la réalisation de vs planches ?

F. S. : Je passe un temps fou sur ce travail de conception. C’est désespérant il est vrai, de penser et constater qu’il n’y a aucun critique qui s’intéresse au fonctionnement de la bande dessinée.

Dieu sait si, pour le cinéma, beaucoup de personnes s’interrogent sur le « pourquoi ? » et le « comment ? » de tel plan, de tel enchaînement, de tel éclairage… En bande dessinée personne ne s’y intéresse ! L’essentiel de mon boulot sur une planche se résume à chercher et trouver la bonne mise en scène, la bonne proximité par rapport à un personnage, la bonne circulation visuelle d’une case à l’autre.

J’estime que c’est en partie normal qu’on ne le voit pas ou qu’on ne s’y intéresse pas. Cependant, je me dis parfois que quelqu’un pourrait tout de même le remarquer !… C’est un travail très laborieux, et Je n’arrive pas à dessiner un personnage si Je n’ai pas au préalable organisé les plans de chacune des histoires.

L’I. : A une certaine époque, vous avez habillé notre trait d’une surabondance de hachures…

F. S. : C’est vrai… Je n’aime pas le « fil de fer », ce trait qui vient cerner les formes. J’éprouve effectivement une certaine peur du trait, une crispation réelle. Je me sens beaucoup plus proche de la lumière et de la matière que du trait, car ils révèlent l’espace, les personnages, et leur donnent une certaine dramaturgie. Un trait que j’admire pourtant chez Hergé et chez les autres. Mais Je ne suis pas capable de travailler comme eux. J’essaie certaines fois, mais j’estime que ce n’est pas ce que Je fais de mieux.

L’I. : Si l’on constate une nette évolution dans l’approche graphique de vos récits, il en va de même pour les sujets abordes et développes.

F. S. : Nous allons vers une plus grande proximité avec la nature des personnages, leur psychologie, et nous prenons un certain recul avec nos préoccupations n’a jamais été le thème fondamental de mon travail. C’est un outil pour essayer d’aborder des systèmes de sociétés, l’opacité de certains fonctionnements, mais absolument pas pour mettre en avant l’histoire de l’architecture… je n’ai rien à dire sur l’histoire de l’architecture. C’est Juste un très bon outil !

L’I. : Votre ouverture vers d’autres domaines que la bande dessinée semble également modifier votre approche de celle-ci !

F. S. : Le fait que nous touchions d’une façon parfois excessive plusieurs supports de communication (le cinéma, l’affiche, les dramatiques sonores…) nous permet de revenir à la bande dessinée en ayant pleinement conscience de ses forces propres. La bande dessinée permet d’aborder d’autres thèmes et surtout d’autres écritures, d’autres vocabulaires… la grande question est de savoir pourquoi c’est une bande dessinée. Pourquoi nous avons choisi de raconter une histoire sous cette forme et pas sous une autre.

J’espère que chacun de nos récits n’a de sens qu’en bande dessinée, qu’il ne doit pas au hasard d’être une bande dessinée, qu’il est vraiment et profondément relié à sa forme. Je souhaite que personne ne me dise un jour que tel ou tel de nos livres ferait un très bon film. Je crois que si c’est une bonne histoire de bande dessinée, ça ne peut pas être un bon film. Donc, quand je travaille d’autres domaines, je reviens sur la forme avec une plus grande conscience du médium. J’ai encore plus envie d’en profiter.

En dehors de tout cela, la bande dessinée est un formidable laboratoire pour expérimenter la scénographie. Travailler pendant de nombreuses années sur un thème, sur des personnages, offre une excellente formation pour aborder la scénographie.

L’I. : Par rapport à la scénographie, vous concevez le « Pavillon des Utopies » de la future exposition universelle de Hanovre…

F. S. : J’utilise le dessin pour expérimenter la scénographie. Beaucoup de scénographes font des montages photographiques par exemple. Moi, j’aime bien dessiner, faire un rendu couleurs qui aide énormément à distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas…

La différence avec mes autres expériences en scénographie tient à ce que j’ai pu discuter avec les plus grands spécialistes scientifiques mondiaux sur le domaine en question. Hanovre a demandé à tous ces scientifiques d’établir des rapports sur les thèmes que j’allais aborder : « les utopies » au sens large. Les utopies dans le système social, la ville, la robotique, la machine, l’apocalypse, l’enfer, le paradis… J’ai donc lu ces rapports et dialogué avec leurs auteurs.

Lorsque je présentais mes scénographies, j’étais alors soumis à une critique de sens incroyable, d’une précision qui me procurait un plaisir énorme. Avoir quelqu’un qui toute sa vie, a étudié la question de l’Apocalypse et qui vient te dire que ce que tu fais est bien une image qui traite de l’Apocalypse, mais que celle-ci omet simultanément aborder tel ou tel sujet, tel ou tel propos… .un véritable regard critique, pointu et exigeant. Quelqu’un qui décortique complètement ton travail et qui ne te parle que de sens. Quelqu’un qui te dit « Qu’est-ce que vous exprimez exactement, là ? ». La seule chose dont il faut se préoccuper, c’est le sens : « Qu’est-ce qu’on dit ? ». «Qu’est-ce que cette histoire va dire ?».

Et pourquoi maintenant ? Et « à qui le dit-on ? ». Je regrette de ne plus être soumis à une telle critique en bande dessinée. Mon éditeur me donne carte blanche et les critiques de bandes dessinées dans les journaux sont souvent très superficielles.

Du coup, j’ai élargi complètement mon regard sur ces problèmes d’Utopie, d’Imaginaire, de futur antérieur (le thème du pavillon sera le « futur du passé »). Je l’ai donc enrichi en m’inspirant et en me nourrissant du savoir de ces scientifiques. J’étais épaté de passer des Journées en leur compagnie et de bénéficier de tels moyens. J’espère que Je pourrais insuffler dans mes prochaines histoires tout ce que j’ai appris.

L’I. : Comment l’auteur de bande dessinée que vous êtes, a-t-il été perçu par ces sommités scientifiques ?

F. S. : C’était très étrange. Ils étaient amusés et intéressés pour certains, et passionnés pour d’autres. Ils aimaient bien l’idée que je sois raconteur d’histoires. Parce que je me suis placé avant tout comme tel. Je leur ai dit que j’allais raconter l’histoire des utopies en prenant une position qui n’est pas celle d’un scénographe classique, mais celle d’un scénographe raconteur d’histoires, ils ne m’ont pas pris pour un technicien de la scénographie mais plutôt pour quelqu’un qui allait poser un certain regard sur tout cela. Ils ont accepté que ce soit un regard d’ « artiste ». Ils savaient néanmoins que j’étais terriblement soucieux de trouver la justesse du sens. Ce fut une véritable source d’émotions.

Lorsque j’ai commencé la bande dessinée, j’avais parfois ces regards. Aujourd’hui, les auteurs occupent parfois des positions forteresses dans lesquelles ils ne sont plus soumis au même feu critique ! C’est bien dommage car c’est absolument nécessaire. Vous devez critiquer nos livres, regarder chaque page et nous dire ce qui ne va pas. Nous devons encore recevoir des baffes, et être secoués !

L’I. : Selon vous, l’auteur de bande dessinée développe-t-il des prédispositions à la scénographie ?

F. S. : Ce dont je me rends compte, avec le temps, c’est que la bande dessinée est un moyen extraordinaire pour apprendre à réfléchir sur l’espace, l’histoire et le sens. La bande dessinée est une pratique très exigeante qui vous oblige à communiquer clairement vos intentions. Et c’est une très bonne école pour la scénographie, il faut évidemment changer d’outil, mais la réflexion de base est relativement identique. En plus, nous nous trouvons dans une forme d’art hybride.

Mon approche de la scénographie n’a rien à voir avec les scénographies théâtrale et cinématographique. Elle est entre-deux. Et par certains côtés, la bande dessinée est entre-deux. Maintenant, elle a plus de lettres de noblesse et son système est plus établi (c’est parfois dommage d’ailleurs), mais il est quand même construit de différentes influences qui l’aident à se renforcer et se personnaliser.

L’I. : Le travail de conception apparaît quand même très différent entre la bande dessinée et la scénographie. Dans la première, vous proposez au public un livre qui peut être lu à un rythme plus ou moins rapide. En scénographie, par contre, vous devez gérer une circulation dans un parcours très défini.

F. S. : En Allemagne, je dois permettre la circulation de 40 000 visiteurs par jour. C’est un flux énorme ! Les organisateurs voulaient que le temps de passage par visiteur soit le même pour chacun d’entre eux, que le flux soit totalement continu.

Ce qui m’intéresse est tout le contraire ! Il faut que certaines personnes s’arrêtent. Et tout le travail d’un scénographe, à la limite, c’est de retenir ces gens. On peut traverser une scénographie en courant, comme Belmondo qui cherche à se faire le Louvre en deux minutes dans À bout de souffle. Mon travail de scénographe, c’est tout de même de retenir le visiteur. En même temps, le problème des organisateurs, c’est surtout qu’il sorte — sinon on doit faire face à des bouchons ! Nous sommes donc devant une situation étrange.

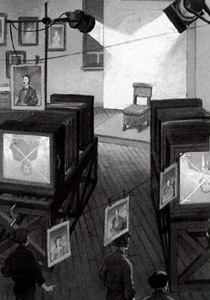

Mon boulot de dessinateur de bande dessinée, c’est de retenir le regard des lecteurs, le faire à la fois glisser et s’arrêter sur des éléments spécifiques. De nouveau, il s’agit d’expérimenter le parcours du regard. Sur quoi le regard s’accroche-t-il ? De quoi se nourrit-il ? J’ai été malade de constater que certaines personnes pouvaient traverser à toute vitesse nos expos-spectacles, comme le « Musée des ombres » ou les « Métamorphoses de Nadar ».

Même s’il est vrai que tout en parcourant très vite une scénographie, le spectateur peut en garder une image très forte, il faut donc accepter les règles du jeu. Admettre qu’une personne feuilletant un livre peut tout de même en retirer quelque chose. Cela fait partie du système, même si cela me fait mal de voir quelqu’un reposer un de mes livres après l’avoir feuilleté une dizaine de secondes. C’est une réaction stupide de ma part, mais je ne peux pas rester indifférent à cela. J’éprouve d’ailleurs beaucoup de peine, lorsque je vois lors de festivals, des auteurs qui attendent, seuls, que quelqu’un s’adresse à eux. On ne peut qu’en retirer de la tristesse…

L’I. : Quel regard portez-vous sur vos confrères n’œuvrant qu’en bande dessinée, répétant inlassablement la même chose, et pour certains, cherchant à plaire à tout prix ?

F. S. : Je ne porte aucun jugement critique là-dessus. Je sais simplement que pour ma part. Je ne pourrais pas le faire. Je sais que par certains côtés, c’est ce qu’il y a de plus efficace au niveau du public : tracer un sillon permanent. Je sais que le fait de changer de personnages comme nous le faisons, de changer de techniques, alterner le noir et blanc et la couleur, n’est pas la meilleure manière pour obtenir un impact commercial. De toutes façons, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas faire autrement.

Cela dit, je remarque que notre collection marche quand même très bien. Certains artistes affirment que c’est une très grande vulgarité que de vouloir plaire ; toute la difficulté c’est de communiquer avec les gens, sans pour autant être prêt à tout pour leur plaire. C’est une limite qui n’est pas facile à cerner. Lorsque nous avons débuté avec Benoît, nous avons certainement eu des faiblesses et fait pas mal d’erreurs, mais je ne pense pas qu’il s’agissait là, de notre principal défaut…

L’I. : Vous concevez toujours uns ouvrages comme des livres.

F. S. : Avec Benoît, nous nous préoccupons plus d’un livre que d’une bande dessinée. J’ai plus un livre à l’esprit qu’une bande dessinée. Quand on conçoit un livre, il faut aussi le rêver un peu. Il faut l’imaginer, le voir, presque sentir son odeur. Imaginer la façon dont on le feuillettera… C’est toujours un objet. Bien sûr, c’est avant tout une histoire, un récit, des personnages. Cependant, le mot « bande dessinée » n’est pas l’élément qui précède le reste. C’est le thème et l’objet.

L’I. : Est-ce que la conception d’univers comme celui des Cites Obscures n’est pas une façon de fuir une certaine réalité ?

F. S. : C’est peut-être prétentieux de dire cela, mais J’espère qu’il s’agit plutôt d’une façon de lire indirectement notre réalité. Je ne peux pas dessiner les automobiles telles qu’elles sont parce que je ne crois pas que ce soit intéressant. Je me dis toujours qu’il vaut mieux utiliser des formes et des signes qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous vivons.

J’ai l’impression que la série est très ancrée dans notre époque, pour le meilleur et pour le pire car par certains côtés elle vieillira, il y a des choses qui vieilliront mal, d’autres mieux, comme cette époque d’ailleurs. En tout cas, elle en sera tout de même le reflet. J’espère qu’elle permet aux lecteurs comme à nous-mêmes, de mieux comprendre ce que nous sommes dans ce monde, ce que nous faisons là…

J’ai besoin qu’une histoire soit utile et nécessaire. Quand Je me lance dans un récit avec Benoît — une entreprise de longue haleine échelonnée sur deux ou trois années — il faut quand même qu’une nécessité en émane, que cela nous serve en premier lieu. Et peut-être que cela pourra servir à quelques lecteurs.

L’I. : A travers vos propos, on a l’impression que la bande dessinée ne peut utiliser tout son potentiel que dans le cadre d’univers oniriques, fantastiques, en décalage avec notre quotidien.

F. S. : Un album comme la Vie est belle malgré tout du Canadien Seth (que j’ai adoré lire) est la preuve du contraire. Par son traitement, sa dimension, sa contemporanéité, ce récit est tout bonnement magnifique ! C’est la dernière grande émotion que J’ai eu en bande dessinée, il parle de très peu de choses et de tout à la fois, avec un regard respectueux, très tendre, et très dur vis-à-vis de lui-même. C’est un travail incontournable. Une porte ouverte sur de nombreuses voies…

L’I. : Vous entrez donc de plus en plus dans ce fameux réel.

F. S. : J’ai besoin d’une très grande proximité et tout à la fois d’une très grande irréalité. J’ai vraiment besoin de me rapprocher de petits détails, de gestes, d’attitudes, de phrases que j’ai saisi au vol. Pour le prochain album L’ombre d’un homme, je me suis inspiré de Benoît. J’ai donc ce besoin de proximité qui me hante. Je n’arrive plus à inventer un personnage, ça m’énerve. J’ai besoin de connaître quelqu’un et de m’en inspirer. Ce que Je ne faisais pas auparavant.

L’I. : C’est peut-être cela le secret de la réussite des cités ! ?

F. S. : Ce qui est très curieux dans cette série, c’est qu’elle est très peu fabriquée. Dieu seul sait si nous y passons des heures, des jours, à parler inlassablement de nos histoires Benoît et moi. Nous avons des thèmes très longtemps à l’avance et nous les retraitons. En même temps, curieusement, nous ne les fabriquons pas. Il peut arriver que des événements viennent complètement perturber l’histoire.

Nous pouvons très bien commencer un récit avec une intention et une structure et, curieusement, nous diriger dans un sens qui nous donne une autre forme, parce que nous avons alors découvert d’autres pistes. Mais il reste bien sûr des points narratifs ou graphiques fondamentaux auxquels nous n’échappons pas.

Il existe une espèce de fragilité dans nos récits. J’espère que le lecteur se demande «Mais où ça va ?», et qu’à ta longue il discerne le sens dirigé (et non fabriqué) de ce semblant de chaos narratif. Nous voulons que la matière même du thème, émerge des pistes que nous défrichons… même si nous ne les comprenons pas nous-mêmes ! Si ces éléments sont récurrents s’obstinent a. être présents, il faut faire avec eux. C’est qu’ils doivent être là. Tout ne doit pas s’expliquer. Tout ne doit pas être arrêté ou figé…

L’I. : Dans un numéro des Cahiers de la Bande dessinée, nous affirmiez que la bande dessinée était un « merveilleux support de l’imaginaire ». Si nous n’aviez pas abordé des satellites comme la scénographie, le multimédia et autres, le médium vous apparaîtrait-il toujours aussi fort ?

F. S. : La bande dessinée n’a rien perdu ! Les plus grands moyens de conception et de réalisation que l’on puisse trouver restent quand même le papier et le crayon. C’est ce qu’il y a de plus formidable. Sinon, il faut savoir que le gros travail d’un scénographe, c’est de tenir compte de problèmes de sécurité, d’espace, de finances, de techniques de tous ordres, de limitations, de circulations, de flux, de tas de choses qui constituent d’énormes contraintes. Bien évidemment, il faut savoir rester créatif à travers celles-ci.

J’ai participé à un débat sur l’architecture où un architecte était assez fâché de voir que certains intervenants réagissaient de manière un peu trop critique vis-à-vis de l’architecture. Il s’adressait à des auteurs de bandes dessinées en leur faisant remarquer qu’ils bénéficiaient d’un espace de liberté énorme, sans aucune contrainte, aucune responsabilité sécuritaire, et que ces derniers critiquaient des gens très contraints et très responsables. J’ai trouvé qu’il avait en partie raison, tout en n’étant pas d’accord avec lui. Nous avons des contraintes et nous sommes responsables de nos récits !

L’I. : La bande dessinée reste le point central de votre démarche, vous y revenez après chacune de vos expériences.

F. S. : J’en ai besoin. Je n’arrive pas à le comprendre, mais j’en ai besoin. Me retrouver seul face à mes capacités, devoir être constamment en pleine possession de mes moyens. Une faiblesse est alors impardonnable. La moindre erreur de conception ou de réalisation explose au regard de tous. C’est comme une espèce de discipline formidable de vitalité, mais en même temps d’exigence, de doutes — dont je me passerais bien parfois — mais dont J’ai besoin ! Je me sens toujours très débutant par rapport à ce métier…

Numéro spécial de L’écho des cités précédemment publié dans notre univers par L’indispensable n°2 d’octobre 1998.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

François Schuiten

François Schuiten

François Schuiten

François Schuiten

La Théorie du Grain de Sable

La Théorie du Grain de Sable

L’ Ombre d’un Homme

L’ Ombre d’un Homme

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster