City of Glass

Pourquoi reparler, dix-huit ans après sa sortie, de l'adaptation de la nouvelle City of Glass de Paul Auster par Paul Karasik et David Mazzuchelli? Sans doute parce que, même après tout ce temps, elle reste une des rares bonnes adaptations d'un roman en bande dessinée.

Pourquoi cette adaptation est-elle si réussie ? Certainement parce que l’ouvrage d’Auster City of Glass était approprié pour une adaptation visuelle : en effet, il traite, entre autres, de la signification du langage et du bien-fondé de celui-ci. Spiegelman rappelle d’ailleurs la difficulté d’adapter un tel ouvrage dans un médium visuel dans son introduction à la bande dessinée : «For all its playful references to pulp fiction, City of Glass is a surprisingly nonvisual work at its core, a complex web of words and abstract ideas in playfully shifting narrative styles. (Paul (Auster) warned me that several attempts to turn his book into a film script had failed miserably.)» (iii)[1] City of Glass, version roman graphique, ne pouvait que difficilement retranscrire de manière fidèle les questionnements, avant tout littéraires et sémiotiques, de l’œuvre originale, et se devait donc de déplacer la problématique du roman dans un champ plus adapté au médium, c’est-à-dire l’image.

Il est peut-être utile de rappeler quelques généralités au début de cet article, qui, je l’espère, en appellera d’autres sur le même sujet. Le texte a, bien entendu, toujours occupé un rôle bien particulier dans les bandes dessinées, quel que soit leur genre : loin d’être indispensable, il relaie cependant souvent une bonne partie de l’information narrative, et dans une bonne bande dessinée, travaille de concert avec l’image pour raconter un récit au lecteur. Dans le cas d’une adaptation, et a fortiori l’adaptation d’un roman en bande dessinée, la question de la place du texte est cependant plus ardue. Le passage d’un médium à l’autre n’est pas aussi évident que, par exemple, l’adaptation d’un roman au cinéma. Les problématiques de rythme, de respect de l’œuvre originale, et de cohérence de l’histoire, fonctionnent différemment, car s’il s’agit toujours d’une œuvre qui sera lue, on passe d’un récit purement textuel à un récit majoritairement visuel. D’ailleurs, Spiegelman ne parle d’ailleurs pas d’adaptation dans son introduction, mais de traduction visuelle. Dans le même temps, il s’interroge : «I couldn’t figure why on Earth anyone should bother to adapt a book into… another book !» («Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi donc quiconque voudrait prendre la peine d’adapter un livre… en un autre livre !») Les deux auteurs de cette nouvelle version traduisent, au sens premier du terme, l’ouvrage de Paul Auster, en ce sens qu’ils en proposent une interprétation graphique qui n’est pas forcément celle que le lecteur pourrait s’imaginer en lisant la nouvelle. Il ne s’agit pas ici de bêtement prendre le texte du récit et de le faire figurer sous forme de récitatifs tout au long des planches : le premier travail qui s’impose est une sélection du texte originel, mais aussi une décision, celle de le respecter à la lettre ou non. C’est le choix qu’ont fait Karasik et Mazzuchelli dans la majorité de leur œuvre, ce qui ne veut pas dire non plus que l’image a un simple rôle représentatif : au contraire, plusieurs exemples nous montrent les façons dont ils ont transformé le texte en récit visuel, tout en conservant les thèmes de l’œuvre originale.

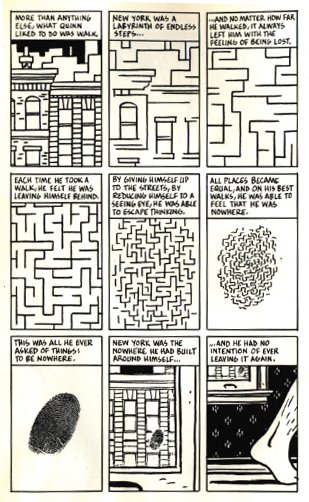

La nouvelle City of Glass renverse les tropes de la littérature policière : un écrivain, auteur de polars, se fait passer pour un détective pour enquêter sur une affaire qui tient plus du questionnement métaphysique que de l’investigation classique. De même, son adaptation graphique joue avec les codes classiques de la bande dessinée, multipliant les mises en page en trompe l’œil et non conventionnelles. La deuxième page s’ouvre ainsi sur le zéro d’un téléphone, puis les cases suivantes effectuent un travelling arrière progressif, nous révélant que ce téléphone n’est qu’une illustration dans le coin d’un bottin. Plus loin, à la page 4, la vue d’une rangée d’immeubles se transforme progressivement en labyrinthe, puis en empreinte de doigt, qui est apposée sur une fenêtre laissant apercevoir une rangée d’immeubles. Ailleurs, certaines pages conservent la division des cases en «gaufrier», mais l’image qu’elles contiennent est en réalité unique, et cette division n’est que purement arbitraire, tendant à la confusion du cadre et de l’hypercadre.[2]

Notre premier exemple est également une résonance de l’un des thèmes de City of Glass, à savoir la faillibilité du langage. Dans son adaptation en bande dessinée, le langage (ici, le texte des récitatifs) est remis en question par les dessins des cases. En effet, le récitatif nous apprend que le récit débute avec la sonnerie d’un téléphone ; mais on ne voit pas celui-ci dans la planche. L’inclusion de l’onomatopée «RRING» dans la quatrième case, censée reproduire la sonnerie de ce téléphone, apparaît en dessous d’un détail du bottin téléphonique, poursuivant l’illusion référentielle. La case centrale de cette même planche contient d’ailleurs un récitatif dans lequel le narrateur nous apprend que rien n’est réel — «nothing (is) real» (Karasik et Mazzuchelli 2). Un autre passage du livre, la lecture de l’ouvrage religieux écrit par le père de Stillman, illustre ce thème, et est repris en intégralité dans le roman graphique. Alex Shakar a analysé ce passage en détail, soulignant le paradoxe de la représentation d’un mot sous forme graphique : le mot «shadow» (ombre), par exemple, ne ressemble en rien à une ombre ; le dessin d’une ombre est déjà plus proche de la réalité. Toujours selon Shakar, cela pourrait piéger Karasik et Mazzuchelli, puisque dans la nouvelle, le protagoniste est enfermé par les mots, et c’est par les mots qu’il perd peu à peu la raison. Si, à la fin du roman graphique, il nous restait la représentation visuelle à laquelle s’accrocher, alors un des sens de l’œuvre d’origine se trouverait considérablement diminué. Heureusement, et l’exemple du téléphone cité plus haut le prouve, les deux auteurs ont intelligemment déplacé le propos d’Auster en plaçant ses interrogations sur le plan de l’image. Les téléphones sont tout le même téléphone, conclut Shakar ; les personnages et les endroits aussi, comme le découvre peu à peu Quinn au cours de ses pérégrinations.

La confusion entre les identités, les choses, les idées, qui était uniquement textuelle dans le roman de Paul Auster, devient ici visuelle et acquiert par conséquent une force symbolique renouvelée. De nombreux personnages du récit sont ainsi dessinés de façon similaire : les deux Stillman à leur arrivée à la gare, bien sûr, mais aussi le fils de Quinn et celui de l’écrivain Paul Auster, ainsi que la femme qui lit un des romans de Quinn et celle qui prend sa place dans son appartement quelque temps plus tard. Le deuxième exemple ne figure pas dans le texte d’origine ; mais il est ici présenté de manière uniquement visuelle, sans commentaire de la part du narrateur, et ne fonctionne donc que par le biais de cette mémoire picturale et résiduelle propre à la bande dessinée, ou, pour reprendre un autre terme de Groensteen, ce «tressage (qui) se déploie dans deux dimensions à la fois et les fait collaborer : celle, synchronique, de la coprésence des vignettes à la surface du même support, et celle, diachronique, de la lecture, qui reconnaît dans tel nouveau terme d’une série un rappel ou un écho d’un terme antérieur auquel il renvoie» (Système de la bande dessinée p.174). Le caractère visuel du médium invite à une relecture constante des motifs et des images que le lecteur rencontre. Celle-ci peut également être plus aisément subvertie que si le récit était uniquement textuel. En effet, dans ce cas, la reconnaissance de motifs récurrents au sein d’un récit est moins aisée et moins porteuse de signification.

Cette confusion identitaire va plus loin qu’une simple ressemblance graphique entre différents personnages : ainsi, page 8, les différents alter egos de Quinn (William Wilson, son pseudonyme d’écrivain, et Max Work, le héros de ses romans) apparaissent comme des entités réelles et physiquement séparées de Quinn, qui n’est d’ailleurs représenté que sous les traits d’une marionnette. La première case de la page précédente, représentant Quinn nu, regardant Max Work répondre au téléphone à sa place, sous le récitatif «Quinn had long ago stopped thinking of himself as real» («Quinn avait depuis longtemps cessé de se considérer lui-même comme réel», Karasik et Mazzuchelli 7), renforce la confusion. De la même façon, le célèbre monologue de Peter Stillman (qui se situe originellement dans le second chapitre de City of Glass), court ici sur neuf pages, durant lesquelles la parole de Stillman sort de la bouche de Charon, d’une peinture rupestre, d’un soupirail, d’un électrophone, de la bouche d’Henry,[3] et d’autres métaphores évoquant son discours brisé. Ce dernier est donc ici représenté sous de multiples formes, et sert de support à des métaphores visuelles traduisant le texte original d’Auster, qui le décrit ainsi : «Machine-like, fitful, alternating between slow and rapid gestures, rigid and yet expressive, as if the operation were out of control, not quite corresponding to the will that lay behind it.» («Mécanique, brusque, alternant les gestes lents et les gestes rapides, rigide et pourtant expressif, comme si les contrôles étaient en panne, ne correspondant pas tout à fait à la volonté qui se trouvait derrière.», Auster 15)[4]

Alors que certaines métaphores textuelles, comme «His body felt like a stone» («Son corps lui apparaissait comme une pierre», 97), sont transposées telles quelles dans le roman graphique,[5] d’autres, on vient de le voir, ont été ajoutées ou renforcées par l’adaptation de Mazzuchelli et Karasik. Ainsi, le motif de la grille comme barreaux d’une prison est récurrent dans le roman graphique : barres de la fenêtre opaque à travers laquelle Quinn regarde (pages 6 et 11), celles des fenêtres couvertes de la chambre de Peter Stillman (pages 27 et 45), mais aussi barreaux de prison, page 22, épousant le découpage en gaufrier des cases de la page. Une fois de plus, les conventions de la bande dessinée (le découpage en cases) trouvent une nouvelle signification, comme le signale Spiegelman dans son introduction : «By insisting on a strict, regular grid of panels, Karasik located the Ur-language of Comics : the grid as window, as prison door […] as a metronome giving measure to the narrative’s shifts and fits» (iii).[6] Cette convention s’écroule d’ailleurs complètement à la fin du récit, en même temps que Quinn perd toute notion d’identité. Pour citer David Coughlan[7] :

As Quinn comes to the end of the red notebook, and as the end of each City of Glass nears, there is no longer a place for Quinn to write, no room to hold him. The comic page loses its cohesion, the page numbers disappear, and the regular arrangement of the panels is disturbed as they descend into chaos, slide on the surface of the page, tumble over, as if into a pit, and finally disappear altogether into darkness. (849)[8]

Une fois encore, la fin de City of Glass, qui n’a rien à voir avec la conclusion d’un roman policier, et qui va donc contre les conventions de ce dernier (le mystère n’est pas résolu, on ne sait pas ce qui arrive au personnage principal, etc.) est ici traduite en image, alors que la narration visuelle elle-même se détériore jusqu’à disparaître.

Au fil du récit présenté dans ce roman graphique, et particulièrement dans cette dernière partie, le lecteur attentif peut remarquer l’utilisation de différentes polices dans les récitatifs et les dialogues. City of Glass joue des hiérarchies sous-jacentes à ce procédé, qui ont cependant une certaine cohérence. Outre la police utilisée la plupart du temps dans le récit, et qui correspond à la voix narrative de Quinn ainsi qu’à quelques personnages secondaires, on peut noter un lettrage spécifique pour Peter Stillman et son père, pour Max Work, Daniel Auster, ainsi que pour le narrateur qui n’est pas nommé. Ces différents lettrages ne servent pas seulement à identifier plus facilement les personnages et leurs différentes voix, leur importance dans la narration, mais aussi à donner certains indices au lecteur quant à la hiérarchie narrative de City of Glass. Ainsi, le lettrage du narrateur, rappelant délibérément le texte d’une machine à écrire (allant jusqu’à faire figurer cette dernière de façon explicite), permet de déceler des traces de sa présence avant la dernière section du texte, alors que ce n’est pas le cas dans l’œuvre d’origine. La première page présente une case unique, sur laquelle figure la première phrase du roman avec cette police de machine à écrire : le lecteur n’en est donc pas forcément entièrement conscient, mais dès la première page, il est confronté à un enchâssement de différents niveaux de narration.

Ces différentes polices trouvent leur écho dans une série de styles graphiques pour illustrer ces différents niveaux. Ces différents styles permettent là aussi une identification simple pour le lecteur, et donnent au dessinateur la possibilité de les faire ressurgir au détour d’une case pour insister sur un point précis de l’histoire. Mais ils permettent aussi, tout comme les différences de polices pour les personnages, de définir une hiérarchie narrative :

If Auster’s New York is formed of words alone, Karasik and Mazzucchelli’s is formed solely of images of words, and they match Auster’s textualization with their visualization. In other words, if words are “a way of being in the world,” so are pictures, and though the degree of sketchiness may suggest gradations of reality, nevertheless they all exist on the same plane. (Coughlan 843)[9]

Si ces différences graphiques permettent une hiérarchisation, il ne faut donc pas perdre de vue la possibilité d’une confusion des voix narratives, ou de faux semblants comme autant de fausses pistes dans l’enquête. Pour ne retenir qu’un exemple, le choix de la part de Mazzuchelli et Karasik de faire figurer la première phrase du récit dans le même style que les dernières, ainsi que quelques autres au fil des pages, leur appartient entièrement, et ne se fonde pas sur des indices présents dans le texte d’origine.

Plus que les styles graphiques qui correspondent aux différents récits enchâssés, la manière dont les personnages eux-mêmes sont dessinés est tout à fait significative. Je paraphraserai à nouveau l’article de Shakar qui est éclairant à ce propos. Il souligne ainsi que le visage de Quinn est un peumoins détaillé que celui de Max Work, sa création fictionnelle, et encore moins que celui de Paul Auster. Auster étant à la fois personnage et auteur de l’œuvre, il est le seul qui fait référence à une réalité extérieure, élargissant brusquement le terrain de jeu de l’intrigue. Shakar porte surtout l’attention de son lecteur sur le visage le plus brouillon de la bande dessinée, et qui est aussi celui d’un personnage qui n’apparaît pas dans le récit originel : le visage, semblant dessiné par un enfant, d’un enfant qui souffre. C’est, selon Shakar, le visage le plus expressif de tout le livre, malgré son caractère mal défini. Le visage reviendra encore et encore, sans qu’il soit précisément défini, et à chaque fois dans un nouveau concept, ajoutant à son impact et son sens. Ainsi, Shakar le rapproche de l’enfant mort de Quinn, de Peter Stillman, de la colère de celui-ci envers son père (suggérant, par effet de glissement, la culpabilité de Quinn vis-à-vis de la mort de son fils), la propre enfance de Quinn ; mais aussi un sens général d’innocence perdue, et de l’aliénation des individus les uns par rapport aux autres. La façon dont sont dessinés les personnages détermine donc, de plus, leur niveau de réalité, ou plutôt la façon dont ils perçoivent leur propre réalité.

City of Glass, dans sa version écrite, comportait déjà des images : en l’occurrence, le tracé par Quinn des trajets de Stillman père à travers New York, formant les lettres de la phrase «The tower of Babel» (Auster 66-69).[10] Le choix de ce roman comme source d’adaptation pour une collection alors à venir n’était donc pas si incongru. D’ailleurs, cette spatialité possible du texte n’est pas forcément limitée à la bande dessinée, puisqu’on la retrouve aussi dans certains romans : c’est en tout cas une autre façon de lui attribuer un aspect visuel, possibilité dont les dessinateurs de bande dessinée ont toujours eu conscience, mettant en page leur récit. En travaillant sur la mise en page de l’adaptation de City of Glass, Karasik a d’abord essayé de trouver un juste milieu entre mise en page littéraire et mise en page graphique ; mais le modèle ne fonctionnait pas, comme le résume Spiegelman : «The scrupulous compressions (Paul K had shaped the adaptation so that each cluster of panels took up proportionally about as much space as the corresponding paragraph in Paul A’s prose original) needed to be rethought so the pages could “breathe” a bit more.» (iii)[11] Le glissement du discours s’est donc fait de manière intelligente, et non, comme on pouvait le craindre, par bête mimesis du matériau originel. De la même manière, bien que la majorité du texte présent dans la bande dessinée provienne de la version originale de City of Glass, Karasik et Mazzuchelli ont su prendre des libertés, en «compressant» le texte d’Auster, ou en le complétant, notamment dans les dialogues. Plus qu’une simple adaptation, il s’agit donc bien d’une «traduction visuelle», qui n’oublie cependant pas ses racines littéraires. Ainsi, comme le note Coughlan, la présence d’un texte tapé à la machine au début et à la fin du récit fait écho au texte source :

The other effect of these panels, where the pictured words of the framing narrative surround the images, the pictured words, of the story they frame, is to suggest that Quinn’s story might as legitimately have been visualized in this way throughout, as a sheet of typed paper emerging from a typewriter. But then, why bother with the typewriter ? Why not simply present the words on the page ? Indeed, in its delineation of New York in the line of its text, Paul Auster’s City of Glass was already, in some way, City of Glass : The Graphic Novel. Karasik and Mazzucchelli’s visual translation, therefore, is “a strange doppelganger of the original book,” as Spiegelman suggests (iii). Like a detective, it shadows it, but does not mirror it. (850)[12]

Si l’adaptation de City of Glass est si réussie, c’est donc sans doute qu’il ne s’agit justement pas d’une «adaptation», mais d’une «traduction» : c’est-à-dire la transposition d’un récit vers un autre médium, de façon réfléchie, et adaptée au nouveau support. D’autres effets, que je n’ai pas mentionné dans cet article déjà long, prouvent la compétence de Mazzuchelli et Karasik en la matière : la transformation d’une structure linéaire de narration vers une forme visuelle «compositionnelle», comme l’appelle Jean-Paul Meyer,[13] est un bon exemple. La page, loin de se contenter d’être le support muet des cases, se transforme à plusieurs reprises en hypercadre dont la composition est lourde de sens : ainsi la porte de prison rappelant la construction en gaufrier de pages voisines. Par un glissement adroit depuis la faillibilité du langage vers celle de l’image, Karasik et Mazzuchelli avaient donc parfaitement compris ce que devait être une adaptation en bande dessinée ; et dix-huit ans plus tard, force est de constater que bien peu ont réussi à réitérer cet exploit.

Notes

- «Malgré toutes ses références ludiques à la fiction de gare, City of Glass est au fond un récit étonnamment non visuel, un réseau complexe de mots et d’idées abstraites dans des styles narratifs changeants. (Paul (Auster) m’avait prévenu que plusieurs tentatives d’adapter ce livre en scénario de film avaient horriblement échoué.)»

- Voir Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, p.38 : «les vignettes peuvent être considérées comme les fragments solidaires d’une forme globale, d’autant plus nette et consistante que les bords extérieurs des cadres vignettaux sont traditionnellement alignés […] Le tracé extérieur de cette forme, son périmètre, peut recevoir le nom d’hypercadre (…)» ainsi que p.67 : «Au niveau régional, celui de l’hypercadre, la division […] tend à créer l’illusion d’un enchaînement séquentiel, donc d’un procès narratif. […] La vertu de cette segmentation, c’est bien d’amener à voir […] une profusion de motifs et de références qui, pour peu qu’on s’y attarde, “communiquent” bien des choses.»

- Personnage d’un strip éponyme créé en 1932 par Carl Anderson, qui a la particularité d’être muet.

- Quelques lignes plus loin, on peut lire la phrase «It was like watching a marionette trying to walk without strings» («C’était comme regarder une marionnette marcher sans fils»), image qui est non seulement reprise p.23 du roman graphique, à la fin du monologue de Stillman, mais aussi dans la représentation de Quinn en marionnette.

- p.91 case 4, Quinn est soudain remplacé par un rocher posé sur le fauteuil ; métaphore qu’il est impossible de comprendre si l’on n’a pas lu le texte d’origine.

- «En insistant sur une grille stricte et régulière de cases, Karasik a mis au jour le super-langage de la bande dessinée : la grille comme fenêtre, comme porte de prison […], comme métronome battant la mesure des glissements et des à-coups de la narration.»

- «Paul Auster’s City of Glass : The Graphic Novel», in Modern Fiction Studies 52.4 (2006), pp.832-54.

- «Alors que Quinn arrive à la fin du carnet rouge, et alors que la fin des deux versions de City of Glass approche, il n’y a plus de place pour que Quinn écrive, plus de pièce qui le contienne. La page de bande dessinée perd sa cohésion, la numérotation disparaît, et l’organisation régulière des cases se disloque alors qu’elles glissent dans le chaos, se déplaçant à la surface de la page, trébuchent comme dans un trou, et finallement disparaissent complètement dans l’obscurité.»

- «Si le New York d’Auster est constitué seulement de mots, celui de Karasik et Mazzucchelli est constitué uniquement d’images de mots, et ils suivent la textualisation d’Auster avec leur visualisation. En d’autres mots, si les mots sont “une manière d’être dans le monde”, c’est également le case des images, et bien que le degré d’ébauche puisse suggérer des niveaux de réalité, ils existent néanmoins sur le même plan.»

- Le passage est retranscrit dans l’interprétation de Karasik et Mazzuchelli, dans laquelle neuf lettres, soit une page entière, apparaissent, au lieu de trois, sans doute pour plus d’impact.

- «Les compressions scrupuleuses (Paul K avait organisé l’adaptation afin que chaque groupe de cases occupe une place proportionnelle au paragraphe correspondant dans l’original en prose de Paul A) devaient être repensées afin que les pages puissent “respirer” un peu plus.»

- «L’autre effet de ces cases, où la représentation des mots de la narration englobante entourent les images, la représentation des mots, de l’histoire qu’ils englobent, est de suggérer que le récit de Quinn peut aussi légitimement avoir été complètement visualisée de cette façon, comme une page de papier sortant d’une machine à écrire. Mais alors, pourquoi s’embêter avec la machine à écrire ? Pourquoi ne pas simplement présenter les mots sur la page ? En effet, dans son tracé de New York au fil des lignes de son texte, le City of Glass de Paul Auster était déjà, d’une certaine manière, City of Glass : The Graphic Novel. La traduction visuelle de Karasik et Mazzucchelli, par conséquent, est “un étrange double du livre original”, comme le suggère Spiegelman (iii). Comme un détective, il le suit mais ne le reflète pas.»

- Jean-Paul Meyer, «Du roman à la bande dessinée : double contrainte de la transposition narrative», in Formules no. 15 (été 2011), p.8.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster