La Naissance d’une Forme Classique en Bande Dessinée

Les rentrées éditoriales se succèdent et grandes et petites maisons d'édition proposent régulièrement de nouvelles collections dans de nouveaux formats.

Toutefois, derrière cette production foisonnante qui semble répondre à un impératif d’innovation, on observe la permanence d’une forme classique concernant une part importante des livres de bande dessinée édités chaque année : une narration romanesque fondée sur l’aventure et le suspense, une valorisation positive du personnage principal (le héros) ; le principe de séries avec des personnages récurrents ; une durée de lecture à peu près constante (30 à 60 minutes) ; le fameux format 48CC[1] … on peut y ajouter le recours fréquent à la prosopopée animale (Blacksad, Lapinot… qui renvoient à Chlorophylle, Jolly Jumper, Milou). Globalement, il s’agit de la forme dans laquelle ont été édité les albums de bandes dessinées des années 50 et 60 en Europe occidentale francophone (pour ne pas parler d’école franco-belge) : d’Astérix aux Tuniques Bleues, en passant par Spirou et Michel Vaillant. La constitution de ce format en forme classique et sa perpétuation dans le paysage éditorial sont des phénomènes remarquables qui peuvent être interprétés dans une perspective historique. Dans les années 50 et 60, ce format est déjà un standard, produit de la conjonction de plusieurs facteurs historiques, au premier rang desquels il faut certainement ranger la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Pour reconstruire cette évolution, il faudrait aussi étudier l’installation progressive du concept d’album prépublié se substituant progressivement à celui de feuilleton au long cours rassemblé a posteriori en recueil.[2] L’objet de ce texte n’est pas de retracer cette histoire, j’en laisse le soin à de plus érudits[3] : je partirai du constat qu’au cours des années 50, un format standard des albums de bande dessinée est en place pour l’Europe francophone. Comment ce format éditorial s’est il progressivement institué en forme classique et comment caractériser celle-ci ? La période charnière 1968-1975, marquée par un élan d’émancipation semble jouer un rôle décisif dans ce processus.

La perpétuation du format standard des albums de bandes dessinées destinées aux enfants des années 50 à nos jours

Au tournant du XXe siècle et pendant plus de cinquante ans, la bande dessinée européenne s’est développée en s’adressant à des enfants.[4] De nos jours, une part importante des bandes dessinées éditées est encore intentionnellement conçue pour s’adresser en priorité à des enfants. Le marqueur principal de cette intention me semble être constitué par l’âge des personnages principaux de ces bandes dessinées ou plutôt par la distance qu’ils entretiennent avec l’âge adulte. Dans de nombreuses bandes dessinées actuelles et des dernières décennies, les personnages principaux (les héros) sont en effet eux-mêmes des enfants (de Benoît Brisefer à Titeuf, ou Petit Vampire…), ou des êtres hybrides dotés de certains attributs de l’âge adulte tout en restant par ailleurs des enfants : Tintin, Spirou et Fantasio ou les 4 As, conduisent des automobiles, mènent une vie indépendante, exercent, pour certains, une activité professionnelle (Tintin et Fantasio sont tous les deux reporters) ; et pourtant leurs adversaires (qui sont eux, assurément, des adultes) les traitent de blancs-becs, de gamins ou de freluquets. De façon moins évidente, certains héros qui paraissent adultes dans leur apparence, leur mode de vie et la plus grande part de leur comportement sont néanmoins dénués de l’attribut important, sinon discriminant de cet âge : la sexualité. Buck Danny, Lucky Luke, Astérix… ne semblent éprouver aucun désir sexuel, et même aucune attirance sentimentale (alors même que les couples sont nombreux dans leurs entourages).[5] L’adulte, celui qui s’accouple et procrée est «l’autre» (positif ou négatif), étranger au personnage principal et donc à celui qui s’identifie à lui, le lecteur.[6] Notons aussi que nombre de ces personnages ne s’inscrivent dans aucune généalogie, ce qui renforce l’hypothèse qu’ils s’inscrivent «hors du temps biologique».[7]

Une partie de la production actuelle de bande dessinée, celle qui s’adresse quasiment explicitement à l’enfant ou à l’adolescent, est la continuation directe de celle des années cinquante et soixante : elle possède le même code génétique et ne saurait donc proposer de mutation ou de profond renouvellement, même si l’existence d’un lectorat adulte pour ces bandes dessinées est un fait connu des éditeurs.

Après 68, une bande dessinée pour adultes ?

Les profonds mouvements de société de la fin des années 60 et des années 70 ont permis l’émergence d’une bande dessinée pour adultes s’émancipant de certaines contraintes. Considérons pour commencer les œuvres paraissant sous l’appellation de «BD adulte» ou de «BD pour adultes». L’ajout d’un qualificatif pour désigner une bande dessinée qui s’adresse aux adultes indique-t-il que la bande dessinée tout court s’adresse aux enfants ? Ce n’est pas tout à fait exact : on peut tout aussi bien comprendre que la bande dessinée s’adresse à tous (de 7 à 77 ans) et que la BD pour adultes est réservée aux adultes, avec tout ce que l’exclusion du public enfant comporte comme promesse licencieuse. Ainsi, à l’instar du cinéma où la mention «interdit -18 ans» est souvent confondue avec le classement X (même si les deux classements ne se recouvrent pas exactement), les termes «BD adulte» ont un parfum d’érotisme et de pornographie. Au jour où cet article est rédigé, les recherches «BD adulte» et «BD pour adultes» sur Google apportent une première page de liens concernant tous des bandes dessinées ou des dessins d’humour à caractère érotique ou pornographique. L’un de ces liens mène au site de l’éditeur Glénat, à la page du genre «BD adulte» consacrée aux ouvrages de ce type. Il y a quelques mois, une autre série de liens concernaient l’exposition SEXTIES – Crepax / Cuvelier / Forest / Peellaert, chroniquée par l’AFP sous le titre «Les « sexties » : la bande dessinée pour adultes en vedette à Bruxelles».[8]

Ainsi, une bande dessinée pour adulte ne serait rien d’autre qu’une bande dessinée avec du sexe, c’est-à-dire une bande dessinée (sous entendu un ouvrage pour enfants, du domaine enfantin) augmentée de ce à quoi les enfants n’ont pas accès, à l’image des Tijuana Bibles : ces bandes dessinées, fabriquées à Tijuana (Mexique) et vendues sous le manteau aux Etats-unis entre les années 20 et les années 50 mettaient en scène des personnages de bandes dessinées populaires (Mickey, Popeye…) dans des histoires riches en péripéties scabreuses.

Pour mieux interpréter cet état de fait, nous devons revenir au début des années 70. Dans une interview récente accordée aux Inrockuptibles,[9] Moebius évoquait cette époque et la création de Métal Hurlant :

«Pour atteindre une capacité de création maximale, il fallait ruser d’une façon insupportable. Hergé avait créé une sorte de malentendu magique mais puissant : faire croire qu’il travaillait pour les enfants alors qu’il oeuvrait pour tout le monde, en expurgeant sa création de tout ce qui relevait de la sexualité. Nous voulions nous émanciper de cette méthode (…) A l’époque, l’expérimentation s’imposait, nous cherchions à établir une sorte de spectre de ce qui était possible. Pour ça, il fallait tester. Mais l’envie de bousculer, de choquer n’était pas si délibérée. Cela ressemblait aux sorties de classes, quand les élèves se déversent dans la cour de récré. Ils crient, et au bout de trente secondes, ça commence à se tasser. Nous, nous entrions dans la période « cri » ! C’était sympa comme tout.»

Emancipation et expérimentation ont de fait constitué des moteurs créatifs décisifs pour de nombreux auteurs de cette période. En levant les contraintes qui pesaient sur la forme et sur le contenu des bandes dessinées, ils ont pu multiplier les explorations de leur medium. Les explorations sur la forme ont été poussées très loin, sur les modes graphiques, sur les régimes narratifs ainsi que sur les dispositifs d’agencement propres à la bande dessinée (organisation de la planche, sens de lecture…). Les résultats ont été inégaux (pour un Moebius ou un Druillet, combien d’auteurs aujourd’hui oubliés), mais ce foisonnement anarchique n’a pas été vain : plusieurs voies ouvertes il y a 30 ans sont aujourd’hui de nouveau empruntées, de façon peut être plus maîtrisée par des auteurs qui bénéficient ainsi du caractère aventurier de leurs prédécesseurs.

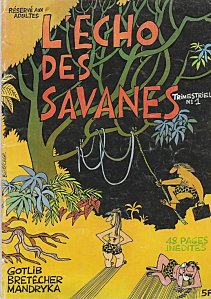

Les expérimentations sur les contenus, les thèmes traités, les histoires racontées ont aussi proliféré : la bande dessinée s’est mise à parler de sujets réservés aux adultes, de politique, de violence, de psychologie, et, bien sûr, de sexualité. Les premiers numéros de l’Echo des Savanes, animés par Mandryka, Claire Brétécher et Gotlib en 1972 et 1973 portaient en couverture la mention «réservé aux adultes».[10] Ils laissaient une large place aux thématiques sexuelles, avec des fantasmagories débridées et des personnages aussi impayables que Bitoniot (Mandryka) et Momo le Morbaque (Gotlib). L’humour délirant et savoureux de ces pages masque à peine que, au moins pour le lecteur, il s’agissait finalement d’une expérience plus proche de l’adolescence que de l’age adulte : le plaisir associé à la transgression de l’interdit sexuel semble prévaloir sur d’autres satisfactions que pourraient laisser espérer la promesse d’une bande dessinée pour adultes.

L’actualisation du format standard des années 50

Ce mouvement de fond a aussi conduit à actualiser le format standard des années 50 pour l’adapter à un lectorat attendant des contenus plus mature mais sans en changer fondamentalement les normes. Tout comme l’ardent élan de recherche formelle, le mouvement d’exploration des contenus s’est progressivement apaisé («Ils crient, et au bout de trente secondes, ça commence à se tasser»). Mais les portes ouvertes ne se sont pas refermées : d’une part, la BD adulte (dans le sens évoqué plus haut, érotique, coquin ou pornographique) a pu prospérer comme genre, pour le meilleur et pour le pire, acquérant une place significative dans les catalogues des grands éditeurs ; d’autre part, cette période a donné naissance à tout un pan de l’édition de bande dessinée actuelle : la mise au format adultes de bandes dessinées enfantines. La différence entre ces versions adultes et les versions enfants originales tient essentiellement au degré de censure ou d’auto censure, à la levée de certaines règles du cahier des charges : les personnages ont désormais un âge et sont sexués ; ils éprouvent des sentiments amoureux ; ils ressentent des désirs et les assouvissent (Jéremiah, Les Passagers du Vent…) ; leurs motivations sont moins nobles et plus égoïstes (le Nestor Burma de Tardi, le John Difool de Moebius…) ; les violences sont montrées et la mort est présente dans le récit (Blueberry, le Peter Pan de Loisel, Le Tueur de Jacamon et Matz…) ; les institutions (école, église, armée…) ne sont plus protégées et sont mises en scènes sous des angles peu avantageux (XIII, Corto Maltese…). Les auteurs se sont ici affranchis du cahier des charges sur le contenu qui prévalait dans les bandes dessinées des années 50 et 60 et qui continue à être respecté pour les bandes dessinées destinées aux enfants.

Les lecteurs de ces bandes dessinées pour adultes seraient ainsi avant tout des anciens enfants lecteurs de bandes dessinées pour enfants. Ils ont grandi, leurs préoccupations ont changé, les créateurs de bandes dessinées se sont adaptés, profitant des brèches ouvertes par les auteurs des années 70. Éditeurs, scénaristes, dessinateurs ont grandi en même temps que leurs lecteurs, et l’existence d’un lectorat adulte a progressivement été un fait reconnu plus ou moins implicitement par tous les acteurs de la chaine de production. Leurs histoires sont devenues plus complexes et plus adaptées à leur maturité collective. Elles reposent toutefois sur les mêmes ressorts et les mêmes codes de genre que la bande dessinée pour enfants d’il y a 50 ans.

De nombreuses caractéristiques communes à toutes ces bandes dessinées découlent du principe de série. La série se distingue du feuilleton par le fait que chaque album est une unité narrative autonome. Cette règle accepte, bien entendu, de nombreuses exceptions : certains récits s’étalent sur deux albums ; des personnages secondaires font leur apparition dans un album et peuvent refaire surface dans un opus ultérieur fournissant des marqueurs indiquant un ordre dans la série[11] ; des enchaînements plus ou moins accentués peuvent exister entre albums, allant jusqu’à permettre d’établir une chronologie fondée sur un ordonnancement des évènements plus que sur l’écoulement d’un temps. Cette dernière caractéristique est particulièrement remarquable : le principe de série et, plus précisément celui de l’album comme unité narrative autonome, imposent un renouvellement à l’identique des personnages principaux. Les aventures se succèdent, mais le temps ne s’écoule pas. Le héros vit des aventures, mais elles ne le transforment pas et il en ressort éternellement semblable à lui-même : Achille Talon n’épousera jamais Virgule de Guillemets, Lucky Luke ne deviendra pas propriétaire de ranch, Chesterfield ne prendra jamais du grade… Pour qu’il y ait récit, c’est l’environnement dans lequel est plongé le héros qui sera transformé par lui.

La série des Jeremiah, de Hermann est représentative de cette catégorie : la structure narrative type des aventures de Jeremiah et Kurdy entretient d’ailleurs des similitudes fortes avec celle de nombreux épisodes de Lucky Luke. Les points communs les plus flagrants sont les suivants :

– Arrivée dans une ville inconnue (sur une monture, cheval ou moto)

– Intervention spontanée dans le jeu d’acteurs local (réaction impulsive à une injustice dont le héros est témoin, interposition entre une victime et son persécuteur…)

– Prise de connaissance d’une situation inhumaine ou d’un ordre social dérangé

– Résolution de la situation par punition ou rédemption des méchants

– Départ vers le soleil couchant

La constitution en forme classique

Nous nous trouvons donc face à deux catégories de bande dessinée qui ne diffèrent que par la présence ou l’absence[12] de certains éléments narratifs ou picturaux (sexualité, violence physique mortelle, vice…) et respectent un format commun (narration romanesque fondée sur l’aventure et le suspense, valorisation positive du personnage principal, principe de série et ses conséquences en termes d’immuabilité des personnages principaux, durée de lecture à peu près constante, format 48CC…) identifié et comparé par toutes les parties prenantes (lecteurs, auteurs, éditeurs) avec celui qui dominait l’édition de bande dessinée dans les années 50 et 60. Ces deux catégories se retrouvent donc confondues dans ce qu’on pourrait appeler une forme classique.

Ce terme, «forme classique», je l’utilise à dessein : il renvoie au classicisme du XVIIème siècle. Ce courant artistique, principalement français et inscrit dans une démarche politique (renforcer et pérenniser le centralisme monarchique) définissait une esthétique prenant appui sur des règles de composition relativement contraignantes, supposées héritées d’un âge d’or (l’antiquité) : le respect de ces règles canoniques marquées par la mesure et l’équilibre était censé être la condition nécessaire, voire suffisante pour produire des œuvres de goût. Le théâtre classique français de cette époque est ainsi encadré par une série de règles (dont la plus connue est la règle des trois unités, mais on peut aussi noter qu’on doit aussi éviter de montrer la violence physique ainsi que les relations intimes, (ce qui nous rappelle quelque chose) dont l’origine antique est en grande partie inventée (à ma connaissance, les grecs en tenaient plus pour l’hexamètre que pour l’alexandrin).

L’analogie n’est pas usurpée puisque l’inscription de certaines bandes dessinées dans la forme classique repose sur un principe similaire : la qualité d’un ouvrage sera garantie par son respect des canons établis durant l’âge d’or de la bande dessinée franco-belge. Bien entendu, il convient de ne pas pousser l’analogie trop loin car le contexte et les enjeux sont différents : le classicisme du XVIIème siècle servait principalement un projet politique ; la forme classique en bande dessinée sert avant tout un intérêt industriel et commercial. Il s’agit notamment de simplifier la relation entre l’éditeur, l’auteur et les lecteurs en exploitant un référentiel formel commun et rassurant, jouant en partie sur la nostalgie, et facilitant la production et l’écoulement des œuvres : l’auteur sait comment écrire, l’éditeur sait comment vendre, et le lecteur (consommateur ?) sait ce qu’il achète.

Un horizon indépassable pour certains auteurs

Ce n’est évidemment pas le respect de règles académiques qui garantit la qualité artistique d’une œuvre, chacun en convient. Il ne faut toutefois pas tomber dans le travers inverse en soutenant que la forme classique ne peut produire que des œuvres de qualité médiocre ou nulle. Du théâtre classique, l’histoire a retenu Racine et Corneille. Si l’on espère qu’elle oubliera certains auteurs de bande dessinée de la forme classique, il serait regrettable de les évacuer tous. La démarche conduisant un auteur de bande dessinée à s’inscrire dans la forme peut renvoyer à des inspirations très diverses. Je me bornerai ici à constituer deux familles.

Dans une première famille, la forme classique se justifie par le caractère indépassable des œuvres créées dans les années de référence (les années 50) : on ne peut que tenter de faire aussi bien, en se référant en permanence à cet âge d’or. Les œuvres ainsi produites renvoient à celles de Franquin ou d’Hergé comme à des œuvres matricielles, comme à une origine dont on ne peut que descendre et déchoir.[13] Il faut donc rester au plus près des règles pour réussir là où les illustres prédécesseurs ont réussi. Réussir, cela signifie toucher un public qui est certes large, mais aussi très pointilleux dans son évaluation : ce public peut être plus facilement rebuté par des manquements à la règle que par des défauts d’ordre artistique.[14] Pour caricaturer, une trop faible fréquence de «By Jove» dans Blake et Mortimer sera plus sûrement rédhibitoire que l’abandon des grands équilibres de mises en pages chers à Jacobs. Au-delà de l’enjeu commercial (le lectorat potentiel, on l’a dit, est large), on conçoit l’intérêt qu’un auteur contemporain peut trouver à relever ce genre de défi : exprimer sa singularité d’auteur tout en réalisant un sans-faute quant au respect de la forme classique.

Bien souvent, cette démarche créative n’aboutit toutefois qu’à faire de l’ancien avec du neuf : l’acharnement thérapeutique sur des personnages qui auraient dû s’éteindre depuis belle lurette (Blake et Mortimer, Guy Lefranc, Lucky Luke…) aboutit à des résultats pitoyables et dénués de tout intérêt. Les auteurs de ces œuvres semblent travaillés par une unique obsession : fondre leurs épisodes et les épisodes originaux dans une seule et même oeuvre. Disparaître en tant qu’auteurs, devenir eux-même Edgar P. Jacobs ou Jacques Martin. Mais il suffit de songer à d’autres séries (Blacksad, Jeremiah, Lanfeust, Largo Winch…) pour voir apparaître au sein de cette famille des œuvres plus intéressantes : sans porter de jugement sur leur valeur artistique, il faut leur reconnaître des qualités d’exécution certaines, tournant parfois à la virtuosité, ainsi qu’une forte capacité à divertir. Ces œuvres respectent leur cahier des charge et comme le cahier des charges a fait ses preuves, elles sont efficaces et procurent un certain plaisir : précisément celui que l’on cherche en les ouvrant.

Des usages créatifs de la forme classique

Certains auteurs se confrontent de façon différente à la forme classique : Lewis Trondheim et Joann Sfar en font évidemment partie, avec les nombreuses séries qu’ils font vivre, ensemble ou séparément (Donjon, Lapinot…). Mais qu’est ce qui permet d’affirmer qu’ils constituent une famille différente de celle que nous venons d’étudier ? Considérons par exemple Les formidables aventures de Lapinot (Slalom…), qui semblent constituer un ensemble cohérent au sein de l’oeuvre de Lewis Trondheim : nous sommes en présence d’une série d’albums de bande dessinée ayant en commun des personnages ou au moins certaines composantes de personnages (seules les apparences physiques et certains traits de personnalité sont immuables), un format éditorial proche du 48CC, un nom de série (Les formidables aventures de Lapinot), un auteur, un style graphique et narratif, une histoire complète par album… La série respecte les canons de la forme classique, comme celles de Jeremiah, ou de Largo Winch.

De même que chacun se produit différemment par rapport à une même règle sociale, une même contrainte artistique va révéler de nombreux modes de subjectivation. Ainsi, confronté à une même norme (dans notre cas, ce que nous appelons la forme classique), chaque auteur à la possibilité d’opter pour plusieurs façons d’exprimer sa singularité : s’il exclut la démarche de rupture, qui le conduirait à s’affranchir des règles existantes et à s’engager dans la recherche de nouvelles règles, il reste inscrit dans la norme existante au sein de laquelle il peut exprimer, avec plus ou moins de puissance, sa propre normativité : sa faculté à plier la règle à son individualité créatrice et à faire accepter cette mutation comme nouvelle normalité.[15]

Pour revenir à la série des Lapinot, l’album L’accélérateur atomique fournit des indices qui peuvent justifier de ne pas la ranger dans la même famille que la série des Jeremiah. Il s’agit une aventure de Lapinot écrite et dessinée par Lewis Trondheim dans laquelle des éléments de Spirou et Fantasio sont intégrés (les personnalités des personnages, certains objets emblématiques, tels que le fantacopter, divers éléments graphiques…) ; toutefois, ça reste une œuvre originale qui n’est ni une parodie ni un hommage, qui ne se pose pas en imitation visant à figurer dans la série (ce que Lewis Trondheim a par ailleurs réalisé avec Fabrice Parme) : L’accélérateur atomique peut être lu comme une œuvre autonome qui ne fonctionne pas sur un principe de référencement à celle de Franquin. Il semble qu’ici, Trondheim n’emprunte pas un personnage à Franquin, mais qu’il met en scène un personnage que Franquin a déjà utilisé[16] ; De même que Racine n’emprunte pas Phèdre à Euripide mais met en scène un personnage qu’Euripide a déjà utilisé, il le fait librement, mais il le fait en connaissance de cause, et en toute transparence vis-à-vis de son public.

C’est d’ailleurs un des principes sur lesquels se fonde toute la série des Lapinot : des personnages-acteurs (Lapinot, Richard…) qui endossent des rôles parfois archétypaux (shérif, journaliste,…) dans des bandes dessinées de genre (western, comédie sentimentale…). On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que Blacktown renvoie aux westerns de Jijé ou de Giraud, plus qu’à ceux de Ford ou de Leone. Ainsi, lorsque Lewis Trondheim renvoie à l’oeuvre de Franquin ou à celle de Giraud comme Racine à celle d’Euripide, ce n’est pas en tant qu’œuvres matricielles, mais en tant que manifestations d’une forme d’art qui, à la limite, leur préexistaient à elles aussi.

Dans une interview accordée à BDParadisio[17] en 2001, Lewis Trondheim s’exprimait ainsi à propos de la série Donjons : «… On ne se dit pas « comment est-ce qu’on peut aller plus loin dans l’exploration du monde de Donjon et de la narration en BD ? » Je ne pense pas que ce soit notre propos. On reste des narrateurs et pas des chercheurs de nouvelles formes de narration BD. On veut avant tout rester lisible et accessible, même si ça nous amuse de décaler parfois notre propos» Dans les mêmes circonstances, Joann Sfar déniait toute intention parodique : «Le problème de l’humour ne peut se résoudre que par les personnages, jamais à leur détriment. C’est-à-dire qu’on ne fait jamais de parodie dans Donjon. Donjon n’est pas une parodie d’héroïc fantasy, c’est au contraire un travail d’héroïc fantasy où l’humour vient des personnages. Les personnages doivent être drôles par eux-mêmes.» ; Il n’est donc pas question de parodie, ni de recherches sur de nouvelles formes de narration : il s’agit de s’emparer d’une forme (la forme classique des séries à héros, pour Lapinot, éventuellement matinée de celle de l’héroic fantasy, pour Donjons) et de s’exprimer dans cette forme, plutôt que à sa manière (faire aussi bien que dans un supposé âge d’or), sur elle (parodier), ou contre elle (déconstruire et reconstruire).

En guise de conclusion

La présence marquante de cette forme classique dans la culture de la bande dessinée européenne la rend incontournable dans la problématique créative de chaque auteur. De façon plus ou moins consciente, chacun est conduit à prendre position par rapport à cette forme. Pour conclure cet article, sans clore la question, nous pouvons mettre en évidence trois approches parmi celles choisies par les auteurs contemporains édités en France : Il y a tout d’abord les très nombreux petits-maîtres qui œuvrent à la conservation de la forme classique en respectant scrupuleusement ses canons, au risque de tomber dans l’ornière de la reproduction «à la manière de» ; par l’homogénéité et le nombre de leurs productions, ils entretiennent et accentuent, année après année, la perpétuation de cette forme, son enfermement dans des codes de plus en plus stériles et la croyance qu’elle représente le «langage» de la bande dessinée. A l’opposé, une large part de la richesse artistique et créative de la bande dessinée est le fait d’auteurs optant pour la révocation de la forme classique et la réinvention du langage, par détournement, transgression, innovation. Entre ces deux approches, ou à coté d’elles, tout est possible, comme ; par exemple de s’inscrire explicitement dans d’autres références internes à la bande dessinée (le manga, le comics…) ou de prendre appui sur d’autres formes de création (du jeu video à l’art contemporain), Nous avons donné un éclairage particulier sur la voie choisie par des auteurs qui, semblant étrangers à ces considérations, usent de la forme classique parce que c’est une langue qu’ils savent manier avec suffisamment d’aisance pour être capable d’en jouer, de la rajeunir ou de la travestir tout en restant lisibles : ils peuvent en user à leur guise car elle leur appartient autant qu’à ceux qui les ont précédé dans le talent.

[Ce texte a fait l’objet d’une publication dans la Revue des livres pour enfants de la BNF (numéro de juillet 2011) dans une version plus concise.]

Notes

- Selon la formule inventée par Jean-Christophe Menu, désignant les albums couleur de 48 pages à couverture cartonnée

- Un livre comme L’affaire Tournesol a par exemple été conçu pour une publication en album (format A4 vertical, nombre de page prédéfini) et a fait l’objet d’une prépublication à l’italienne pour laquelle les planches dessinées par Hergé ont été remontées et certaines cases ajoutées ; à l’inverse des premières aventures de Tintin, conçues sans contrainte de pagination.

- On se reportera notamment à Sylvain Lesage, «L’édition de bande dessinée jeunesse et l’album : genèse d’un standard», dans La revue des livres pour enfants, n°251, BNF, février 2010.

- Il est difficile de l’écrire mieux que ne l’a fait Thierry Groensteen : «Historiquement, la bande dessinée n’est pas née comme une succursale de la littérature enfantine. Ce qui est vrai, c’est (…) qu’entre les débuts du XXe siècle et les années soixante, la bande dessinée — sauf quelques créations destinées à la presse quotidienne ou à des magazines polissons — avait été confisquée par la presse enfantine» in Thierry Groensteen, Un objet culturel non identifié, éditions de l’an 2, 2006.

- On peut objecter plusieurs contre-exemples : Achille Talon, éternel prétendant de Virgule de Guillemets, Obélix, amoureux de la belle Falbala… Ces exceptions ne font pas que confirmer la règle : il faut noter que ces formes d’attirance sont systématiquement tournées en ridicule pour leur impossibilité ; les prétentions à l’amour d’Obélix sont évidemment déplacées, pas uniquement parce que Falbala serait «trop belle pour lui», mais surtout parce qu’aucun lecteur n’imagine un prochain album dans lequel Obélix vivrait en couple : ce statut lui est interdit.

- Il n’est pas ici uniquement question de représentation de l’acte sexuel : son absence n’est pas le propre des publications destinées à la jeunesse (le cinéma est aussi largement concerné). Ce qui est propre à la bande dessinée, c’est un héros qui n’est pas concerné par le désir sexuel. Une fois le western terminé, personne ne doute que Gary Cooper et John Wayne (ou plutôt leurs personnages) vont pouvoir passer aux choses sérieuses avec la chanteuse de saloon ou l’institutrice du village. En revanche, nul n’imagine Lucky Luke ne pas partir vers le soleil couchant (seul). Cette question pourrait être étudiée à la lumière de l’hypothèse formulée par Thierry Groensteen, qu’en bande dessinée, le hors-champ n’existe pas : ce qui n’est pas dessiné n’est pas, à l’inverse du cinéma qui entretient l’illusion que ce qu’il montre n’est qu’un fragment d’un paysage et d’un récit plus vastes.

- Cette formulation m’a été suggérée par Xavier Guilbert. Signalons toutefois qu’il existe de nombreuses exceptions, qu’elles soient anecdotiques (Achille Talon et Michel Vaillant ont en commun d’avoir des parents, sans que cela change leur statut de personnages hors du temps biologique) ou beaucoup moins (les caractéristiques généalogiques et biologiques de Buddy Longway et Thorgal fondent l’originalité de ces séries).

- L’exposition était présentée en ces termes par ses promoteurs : «Dans le cadre prestigieux du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’exposition mettra en vedette le travail de quatre auteurs qui, par leurs audaces graphiques et narratives, ont marqué l’évolution de la bande dessinée en lui faisant quitter le domaine enfantin.»

- Les Inrockuptibles, numéro du 20 octobre 2010.

- De même que les premiers numéros de Fluide Glacial.

- Notons que ces marqueurs ne concernent pas uniquement des personnages : le château de Moulinsart qui fait son apparition dans Le trésor de Rackham le Rouge a cette fonction dans les aventures de Tintin, de même que la turbotraction dans la série des Spirou et Fantasio.

- Les différences sont réellement de l’ordre de l’absence/présence et non pas de l’ordre du caché/montré.

- Je dois cette dernière formule à mon frère, Renaud.

- Précisons qu’un même lecteur de bandes dessinées peut appartenir à différents lectorats. Il applique des critères d’évaluation différents selon qu’il lit Fabrice Neaud ou Hermann.

- De façon très simplifiée, on peut dire qu’un Picasso a choisi une démarche de rupture quand un Vinci a exprimé une normativité très forte au sein d’une norme existante, plus forte que celle d’un Le Nain.

- Ce qui correspond d’ailleurs à une réalité puisque Franquin n’a pas créé le personnage de Spirou.

- Interviews de Lewis Trondheim, Joann Sfar et Manu Larcenet, réalisées en 2001 par Thierry Bellefroid.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster