[SOB2012] Commentaire de planches : Jimmy Corrigan

Je vais vous parler de deux planches de Jimmy Corrigan de Chris Ware, et plus exactement de deux couples de planches. Le projet de cette discussion est de revenir sur certains points que j’ai déjà évoqués dans Composition de la bande dessinée au travers d’une planche que j’ai commentée, mais sur laquelle je vais m’attarder à présent en abordant d’autres points, et puis prolonger ces éléments dans les directions qui m’intéressent actuellement. C’est en quelque sorte une présentation intermédiaire entre deux travaux, mais qui devrait être parfaitement compréhensible, même si vous n’avez pas connaissance des premiers.

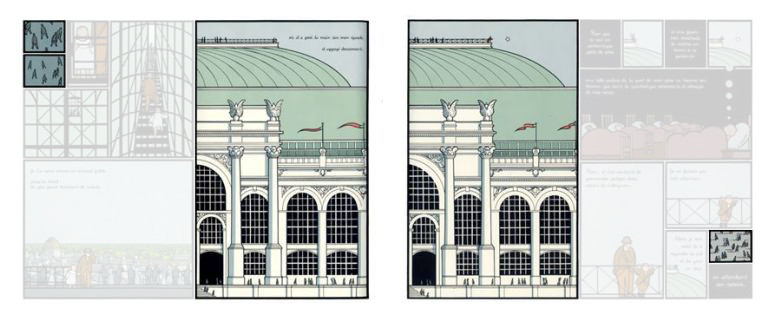

Voici les deux couples de pages qui vont retenir notre attention. Il s’agit des planches 41-42 et 282-283 — la numérotation est de mon fait, puisque le livre n’est pas numéroté. Les deux premières sont des planches qui sont en recto-verso ; les deux suivantes sont en vis-à-vis, et ce sont ces planches que j’ai déjà commentées par ailleurs.

Je vais commencer par un point de détail, quelque chose de relativement anecdotique : la différence entre la taille des plus grandes et des plus petites cases dans ces deux planches. La différence de taille entre ces cases est considérable, et l’opération est d’autant plus délicate que le format du livre n’est pas très grand (20,5 x 16,5 cm pour la dimension des pages). Autrement dit, une très grande case de Jimmy Corrigan, qui remplirait la page entière par exemple, ne serait pas si grande que ça au regard d’autres formats de livres de bande dessinée.

Dans la première planche, la plus petite case est plus de 130 fois plus petite que la plus grande ; dans la deuxième, on a un rapport de 36.

Produire une case si petite en lui conservant une valeur de représentation, et pas seulement plastique ou chromatique, suppose donc que les choix graphiques s’y prêtent. En adoptant un dessin qui s’apparente à la ligne claire, Chris Ware rend possible une telle amplitude de variation dans la taille des cases.

L’ampleur des rapports de tailles qui existent entre les cases se constate également entre les ouvrages de Chris Ware. Il faut rappeler que cet auteur est particulièrement soucieux du processus de fabrication des livres. Chacun de ses livres est unique et l’objet « livre » constitue, chez Chris Ware, une composante essentielle de l’œuvre. En conséquence, la variation de taille des livres n’est en aucun cas un phénomène insignifiant, pas plus que ne l’est celle des cases.

Jimmy Corrigan raconte quatre générations d’une famille, la famille des Corrigan, et comment l’aïeul, en abandonnant son fils, a produit une longue lignée d’inadaptés sociaux, d’introvertis dépressifs. Chris Ware est un habitué de ces personnages complètement désespérés (et désespérants), et ce mental de déprimé accompagne un physique de déprimé. Le corps et l’esprit ne font qu’un, et ils portent les marques des tourments de l’individu — d’où le nombre de monstres à deux têtes, de têtes sans corps qu’on martyrise, de membres tranchés, de corps obèses, etc. Il y a chez Chris Ware un rapprochement complet entre l’état psychologique du personnage et son état physique, convergence somme toute très réaliste même si elle est parfois accentuée à des fins dramatiques, symboliques ou métaphoriques.

Les deux paires de pages que j’ai retenus sont des couples-clé dans le livre, qui synthétisent deux moments extrêmement forts.

Dans le premier, on nous explique quelles sont ces quatre générations successives, au travers d’une structure qui utilise deux boustrophédons. C’est-à-dire que ces planches se lisent en commençant par la première case en haut à gauche, puis on déroule vers la droite, et quand on arrive à la dernière case sur la droite, au lieu de faire ce mouvement du regard qui revient en balayant la largeur de la page pour se caler au début de la deuxième ligne (ce qui est la méthode de lecture habituelle dans les textes et les bandes dessinée), on redescend et on va lire la deuxième ligne à l’envers, c’est-à-dire de la droite vers la gauche. Et quand on arrive au bout de la deuxième ligne, on repart sur la troisième en reprenant le sens de lecture normal, de la gauche vers la droite. Ce mouvement (de boustrophédon) est présent sur les deux pages. Sur la deuxième, on le voit bien, il est indiqué par l’ordre de succession des cases.

Ces deux pages, 41 et 42, forment un dispositif (comme dirait Harry Morgan) ou un diagramme (comme dirait Thierry Smolderen), un schéma plus littéraire que technique qui exhibe, de façon très complexe et subtile, sans aucun recours au texte, les quatre générations de Corrigan et les transformations de l’environnement urbain qu’elles ont connues.

Le rapport de taille est utilisé ici dans le cadre de représentations bien distinctes : les images les plus grandes sont destinées à la représentation des bâtiments, alors que les êtres (surtout humains) occupent les plus petites.

Ce rapport permet d’exprimer la persistance des bâtiments, en dépit de leur transformation, tout au long de la succession des générations. Ces bâtiments, ces habitations, semblent ainsi former un cadre, un déterminant qui affecte l’évolution des individus. La position des deux grands paysages urbains, qui ouvrent et ferment les deux pages, accentue cette impression.

Cette façon de faire est une constante chez Chris Ware, et ce n’est pas un hasard que son dernier livre s’intitule Building Stories ; il n’est pas anodin non plus que ce livre soit placé dans une boite. (On pourra évoquer une autre fois cette représentation de la boite en bande dessinée, qui est souvent très proche de la représentation du bâtiment.)

J’attire votre attention sur la façon dont on peut commenter ces planches. Vous voyez les schémas qui apparaissent selon les zones que je vous montre, en fonction des thématiques que je veux faire ressortir. Tous les éléments de cette planche sont en relation les uns avec les autres, que ce soit en termes visuels, graphiques, ou thématiques.

Le grand-père est vitrier — et ce n’est pas non plus un hasard. Le vitrier, c’est celui qui pose les fenêtres, et d’ailleurs, on le voit poser des fenêtres sur la seconde planche : depuis l’intérieur de la maison, et depuis l’extérieur. Sur la première planche, il y a d’ailleurs une structure extrêmement intéressante, puisque le contour de la première case se prolonge directement dans le montant médian de la fenêtre qui est représentée dans la case suivante. C’est là quelque chose qui m’intéresse particulièrement et dont Harry [Morgan] a déjà parlé, en disant qu’il s’agissait d’une « naturalisation du code ». Le code (c’est ainsi que parlent les sémiologues) est réinterprété dans l’image.

Mais ce n’est pas seulement ce qui se passe ici. Ce que l’on nous dit ici, c’est qu’il n’y a pas de différence entre le trait qui fait le contour de la case, le trait qui fait l’image, et le trait qui pourrait faire des textes, s’il y en avait. Il y a ici affirmé dans cette page, l’unicité du trait, et la prévalence du trait sur tous les autres éléments qui composent une bande dessinée.

Plus encore, ces montants de fenêtres qui s’articulent les uns avec les autres pour nous enchaîner sur la lecture de ces images, ces montants font suivre à notre regard le même parcours que celui qui est imposé à ces générations de Corrigan, suite aux actions de l’arrière-grand-père.

Regardons maintenant ce que l’on voit à travers ces fenêtres. On y voit un paysage urbain. Ce paysage urbain, c’est celui qui accompagne le lecteur à mesure qu’il remonte le temps pour suivre la lignée des Corrigan. Autrement dit, c’est une succession de vues des environnements urbains où ont vécu les différentes générations de Corrigan. Et comme l’on remonte dans l’histoire des États-Unis, la ville se déconstruit. Dans la première case, on voit une tour sur la gauche ; dans la deuxième case, cette tour a disparu ; la troisième case est ambiguë, mais on y retrouve le petit bâtiment et le panneau publicitaire ; et la dernière case, enfin, la ville s’est déconstruite encore plus : des arbres apparaissent.

D’une part, il est très touchant d’observer comment les hommes sont indissociables de leur environnement, urbain en l’occurrence. On perçoit, ce faisant, que le caractère de chaque individu, inextricablement lié à son apparence physiologique comme nous l’avons dit, est étroitement en relation avec l’environnement en questions. En outre, ces images éveillent en nous le souvenir de Crumb, dans une évocation très claire de sa Brève Histoire de l’Amérique. Il faut rappeler ici que Ware est un dessinateur qui est complètement imprégné par l’histoire de la bande dessinée au moins américaine.

Venons-en maintenant à la deuxième double-page, qui se trouve 240 pages plus loin. Après nous avoir présenté la succession des générations, après 240 pages de personnage déprimé, vient le moment de nous expliquer pourquoi il est déprimé.

C’est ici que le père abandonne son enfant – c’est ici que le père jette son enfant du haut du toit de cet immense bâtiment. Voici où est montré cette « façon très théâtrale de mettre un terme à la paternité ». J’attire votre attention, car il faut bien l’attirer, sur cette scène à peine discernable, sur le fait qu’il s’agit d’une scène minuscule, toute petite. Presque insignifiante.

D’ailleurs, cette scène même n’existe pas. Elle n’est que la reconstitution a posteriori et fantasmée de l’événement par l’enfant : « Une telle audace de la part de mon père ne trouve son chemin que dans la symbolique récurrente et abrégée de mes rêves », est-il écrit. La figure de l’enfant qui rêve, face à une immense bâtisse, est très certainement une citation directe de McCay. Deux pages plus tôt, on pouvait également remarquer aussi une projection de chronophotographies, qui évoque immanquablement Frost, un autre dessinateur américain (on se reportera au travail de Thierry Smolderen pour plus d’infos à ce sujet). Ici encore, Ware affirme sa filiation de dessinateur.

Si le père n’a pas jeté l’enfant du haut de la terrasse, que s’est-il alors passé ? Il s’est passé une chose qui ne peut pas être montrée en une case. Le père est parti et a laissé l’enfant seul. Ce départ n’est exprimé que par la succession de deux images où l’on voit l’enfant et le père puis l’enfant sans le père. Il manque quelque chose. Mais pour réellement expliquer ce qui ce passe ici, Ware n’a pas recours au dessin. Il utilise le texte, d’une façon indirecte (« en attendant son retour »). L’abandon, l’absence, c’est l’attente du retour. Ce n’est pas une chose qui manque, qui n’est plus là, c’est au contraire un processus psychologique, une machinerie cérébrale qui fonctionne en permanence, un état spirituel actif et permanent : l’attente du retour. C’est une mécanique infernale, qui se propage de génération en génération, et qui dit que toujours, « j’attends qu’il revienne. » Et comme il ne revient pas…

Le rapport de taille que nous évoquions pour le couple de planches précédent (les planches 41 et 42) est reproduit de manière similaire 240 pages plus loin, dans ce second couple, qui prend cette fois la forme d’une double page.

Ici aussi, les cases les plus grandes sont affectées à la représentation des bâtiments, de façon non équivoque, et les plus petites à celle des individus. De plus, les individus sont généralement représentés de petite taille ; ce sont des hommes-fourmis ; une petite case peut en contenir plusieurs, tandis qu’à l’inverse une seule case, aussi grande soit-elle, ne suffit pas à montrer l’immense bâtiment tout entier (il s’agit d’ailleurs du «plus grand bâtiment du monde»).

Il faut dire que ce qui peut paraître évident quand on regarde cette composition ne l’est absolument pas. Le rapport des figures, c’est-à-dire le rapport entre les représentations, qui articule l’individu (petit) et le bâtiment (autrement dit le lieu où son existence — immense, se déroule), s’exerce également entre les cases. Insistons : il n’y a rien d’évident à cela. Le dessinateur aurait pu préférer montrer de grandes scènes de foules dans de vastes cases. Mais il n’en est rien. Même les foules sont minuscules et écrasées par cet immense édifice.

Contrairement aux deux premières planches, ici, l’ouverture et la fermeture de la séquence sont dévolues à la représentation des humains, tandis que la construction occupe le centre de la double page. Dans la séquence précédente, on pouvait constater l’importance de la maison, qui accompagnait le passage des générations. Celles-ci, en quelque sorte, partageaient le même toit. Dans la double planche actuelle, personne ne partage ce bâtiment. D’ailleurs, on ne fait que monter sur son toit, pas habiter dessous. Cet immense édifice, qui a été construit pour une sorte d’exposition universelle, la «World’s Colombian Exposition» de 1893, n’est pas fait pour être habité, mais pour impressionner les foules. Il n’est probablement pas destiné à perdurer.

L’inversion des positions, c’est-à-dire le fait que l’ouverture et la fermeture soient occupées par des individus, fussent-il anonymes, indique que ce qui compte ici, c’est l’humain. L’humain anonyme, indistinct, noyé dans la foule et dépourvu de maison. Bref, l’orphelin en orphelinat. A contrario des deux pages précédentes, où une continuité familiale était affirmée.

Ici comme dans les deux pages précédentes, on observe les fenêtres depuis l’intérieur et depuis l’extérieur. Mais cette fois, les fenêtres semblent opaques. À une exception près, qui plus est incertaine, on ne voit jamais à travers, alors que la transparence des fenêtres était explicitement indiquée à plusieurs reprises dans l’épisode des pages 41 et 42. Même l’immense porche permettant de pénétrer dans le bâtiment est d’un noir total, comme pour marquer une altérité entre l’intérieur et l’extérieur. Ce bâtiment n’est vraiment pas fait pour être habité.

Voici l’exception : elle est logée dans le coin supérieur droit. Réduite à ces trois cases, la composition est une structure très classique de type 2/1. Nous allons y revenir — pour le moment, observons juste ce que nous dit cette structure, de manière extrêmement sobre et puissamment efficace. À gauche, deux cases. On lit d’abord celle du haut, puis celle du bas. On voit donc une foule deux fois, la seconde plus petite. Cette juxtaposition de deux images qui représentent successivement la même chose mais en plus petit la seconde fois provoque, chez le lecteur, l’inférence selon laquelle le sujet observateur (le lecteur en l’occurrence) s’éloigne de la scène qu’il observe. Puis, dans cette structure de type «2/1», on lit vers la droite, la case plus grande et verticale, où l’on observe un enfant, en robe de chambre, coincé dans un ascenseur, contre son père, qui semble regarder à travers la structure métallique et peut-être vitrée de l’élévateur. Dès qu’on a vu cette troisième image, on peut réinterpréter les deux premières, qui côtoient la troisième, comme étant une vue subjective de ce que voit l’enfant. Le lecteur voit la même chose que l’enfant. Et si on s’éloigne de la foule, c’est que l’ascenseur monte. Sentiment accentué par la vue en légère contre-plongée de la foule. Rien de tout ceci n’est explicitement dit dans aucune image. Tout se déduit de la composition, c’est-à-dire de l’assemblage des cases, des images. Le déplacement vertical de l’élévateur est par ailleurs fortement suggéré par l’accolement d’une grande case verticale à deux petites cases carrées. Outre l’effet d’éloignement de la foule, cela évoque aussi la succession des images que nous pouvons voir à travers la vitre de l’ascenseur à mesure que nous passons les paliers. Comme je le disais, nous sommes ici en présence d’un schéma narratif excessivement sophistiqué et complexe, qui apparaît probablement aux yeux de la plupart des lecteurs comme totalement évident.

Voilà où je voulais en venir. Si nous sommes en présence d’une vue subjective, et si donc l’enfant peut voir la foule à l’extérieur du bâtiment, c’est que le verre des fenêtres devant lesquelles il passe, de même peut-être que celui des cloisons de l’ascenseur (si cloison il y a), c’est que ce verre donc est ici transparent. C’est notre exception. Il faut bien la chercher pour la trouver.

J’ai déjà commenté la composition de cette double planche ailleurs. Je ne vais donc pas m’attarder sur ce point. Rappelons rapidement comment cette double page est construite, en commençant par la gauche.

Cette page est construite sur la base d’une bande, ou strip, de deux cases. La première de ces deux cases est ensuite fragmentée en deux vignettes, placées l’une au-dessus de l’autre. On obtient ainsi une bande fragmentée de type «2/1» (c’est un modèle de fragmentation, une façon de diviser les cases, assez courant, mais souvent problématique). Puis, dans ce nouveau groupe de trois vignettes, on fragmente une nouvelle fois la première, cette fois horizontalement. On obtient une fragmentation de 2e degré. Le modèle qui en découle est appelé «2/1 de 2e degré».

Il n’y a pas de limite aux fragmentations successives qui peuvent affecter une bande. Ici, Ware réitère cinq fois le processus, en aboutissant donc à une bande de type «2/1 de 5e degré», avec cette particularité qu’il applique toujours et exclusivement la fragmentation à la première case.

Il en résulte une structure où la taille des cases augmente progressivement de la première à la dernière, avec un bel effet de zoom qui explique cette différence si marquée entre les petites cases et les grandes que nous évoquions plus tôt. La première case est le résultat d’une division en deux cinq fois répétée de la vignette d’une bande sous-jacente, initiale pourrait-on dire, qui ne comprend que deux cases, placées simplement l’une à droite de l’autre.

Comme on peut le constater ici, cet effet n’est absolument pas gratuit. Il offre deux opportunités au dessinateur. D’abord il provoque une ouverture progressive du champ visible à mesure que les deux personnages montent jusqu’à la terrasse du bâtiment. D’autre part, il permet d’élaborer l’opposition que nous avons déjà évoquée entre les hommes, la foule, et le bâtiment.

Il faut signaler que cette façon de procéder n’est absolument pas spécifique à Chris Ware. Si l’Américain nous fait ici une superbe démonstration, non exempte de caractères remarquables jamais assemblés de la sorte à notre connaissance, il n’invente pas la composition qu’il utilise.

Il est impossible de ne pas remarquer que le phénomène de fragmentation des cases et la structure qu’il contribue à mettre en place, schématisée dans le bas de la diapositive, n’est pas sans évoquer les croisillons des fenêtres, qui se divisent elle aussi en zones, sous-zones, etc.

Mais il faut signaler aussi que cette façon de faire est très proche de la façon ont détermine la taille d’une feuille de papier par pliage successif. On parle de d’in-folio, d’in-quarto, d’in-octavo, etc. Et on ne peut s’empêcher de penser à la manière dont sont représentées les différentes tailles de feuille de papier moderne à partir du format A0. On notera que le schéma correspond exactement à la composition de Ware.

De l’autre côté, à droite, la construction est sensiblement la même, mais inversée. Aune différence près, elle s’apparente à une bande de type « 1/2 » qui pourrait être le miroir de la bande de modèle « 2/1 » de droite. La première fragmentation décompose la case de droite non pas en deux vignettes superposées, mais en trois. Toutefois, une cohérence discursive et visuelle contribue à regrouper les cinq cases du coin supérieur droit, de telle sorte que la page de droite paraît toujours l’inverse de celle de gauche.

On obtient donc une structure en miroir, avec d’un côté un « 2/1 de 5e degré », et de l’autre un « pseudo 1/2 de 5e degré », qui nous donne cette structure-là.

Si l’on regarde attentivement cette double page, on peut observer deux petites erreurs de tracés du dessinateur, où le tracé du contour de case chevauche la gouttière par erreur. Le détail est presque imperceptible, et ne dérange pas la lecture.

Il faut concevoir le travail considérable que représente le tracé de ces contours, répétés des centaines de fois. Un travail qui doit être passablement fastidieux par moment. Par moments, donc, le dessinateur s’oublie et commet une petite erreur dans ce tracé. Il oublie de distinguer deux zones fragmentées, et les regroupe telles qu’elles devraient être si elles n’avaient pas été scindées. Ressurgissent ainsi des supra-cases virtuelles, qui n’existent plus depuis qu’elles ont été scindées. Ce sont les cases que nous appelions plus haut «sous-jacentes» ou «initiales».

En creux, ces chevauchements témoignent que les compositions fragmentées sont bien la scission d’ensembles antérieurs et homogènes qui n’ont pas totalement disparu dans l’opération. On en retrouve ici les traces.

Je vais terminer avec la trajectoire de lecture, en parcourant la fragmentation. La lecture de cette double planche fait apparaître des variations, des oscillations du regard, en ouverture et en fermeture de la composition. La place particulière des deux cases centrales est aussi, en termes de lecture et non plus de rapport entre les cases, un moment spécifique, un moment qui semble suspendu sur cet énorme bâtiment dont la représentation gigantesque occulte, mais pas totalement, la représentation allégorique de l’abandon de l’enfant.

Pour conclure, voici les trois points sur lesquels je voudrais terminer ce commentaire.

Tout d’abord, la composition des cases appartient de plein droit au caractère plastique et graphique de l’œuvre.

Ensuite, il n’y a pas de différence entre l’organisation des images sur la page, et l’organisation de l’image en tant que telle.

Enfin, composer des cases, c’est déjà faire une image — c’est-à-dire qu’organiser des images entre elle, c’est produire encore une autre image.

[Ce texte a été présenté durant la conférence «Quatre commentaires de planches», du SOB 2012. Une conférence du même genre aura lieu le 1er décembre 2013 dans le cadre de l’édition 2013 de ce qui est désormais le SoBD. Entrée gratuite sur enregistrement sur le site de la manifestation.]

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster