Christophe Gibelin

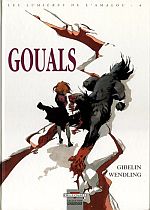

Après un passage aux Beaux-Arts où il développera un goût certain pour le graphisme, Gibelin s’oriente vers l’étude de la photographie. Particulièrement intéressé par la force narrative de l’image, il finit par intégrer l’Atelier de bandes dessinées et d’arts narratifs de l’Ecole d’Angoulême, qu’il abandonnera très rapidement, déçu par l’enseignement qu’on y promulguait alors. Il y fera néanmoins les rencontres de quelques étudiants de cet atelier, pour lesquels il signa des scénarii remarqués : les Lumières de l’Amalou pour Claire Wendling, les Ailes de Plomb pour Nicolas Barral et Terres d’ombres pour Benoît Springer. Auteur également du Bateau Feu en collaboration avec Héloret, il s’impose comme un scénariste prolixe, discret et efficace.

Christophe Gibelin : Au départ, j’étais plutôt axé sur le dessin animé. Alors que j’étais encore au lycée, je me souviens de l’installation d’un studio de création de dessin animé dans ma région. Le long métrage sur lequel il travaillait à l’époque, s’appelait Gwen ou le Livre des Sables. J’ai ainsi pu constater sur place, que la réalisation d’un tel projet était une affaire d’équipe, que cela nécessitait beaucoup de moyens — eux-mêmes témoins d’enjeux financiers importants — et qu’il s’agissait véritablement d’une entreprise de longue haleine. Grâce à tout cela, j’ai tout de suite pris conscience que je n’étais pas très «chaud» avec l’idée de travailler en équipe.

Désirant cependant garder une relation importante avec le dessin, je me suis tourné vers la bande dessinée, les facteurs et les enjeux étant différents. Mon passage aux beaux-arts me fit aborder le dessin plus sérieusement, et je finis par intégrer l’école de bande dessinée d’Angoulême. J’y suis d’ailleurs resté peu de temps, mais cela fut suffisant pour me permettre de rencontrer de jeunes dessinateurs. J’ai rapidement découvert que je développais un net intérêt pour l’écriture et que j’éprouvais plus de plaisir à l’élaboration d’histoires, qu’à leurs matérialisations par le dessin.

La raison en est simple, puisqu’une fois écrite, l’histoire perd à mes yeux toute sa saveur et le temps nécessaire à sa réalisation dessinée lui ôte tout intérêt. J’ai donc décidé de ne plus perdre de temps et de leur conserver ce que je définis comme une certaine fraîcheur, en les communiquant à des dessinateurs. Ce qui me motive le plus, c’est de donner une impulsion narrative, et c’est assurément la cause de mon écriture fébrile. Il me faut en effet, écrire mes scénarios d’une traite car il m’est très difficile de revenir en arrière sur un travail d’écriture. Le fait de relayer mes histoires vers des dessinateurs me permet d’assister à la naissance et à l’évolution graphique de chacune d’elle sans jamais avoir à être confronté à l’aspect laborieux du dessin.

Mon intérêt est de pouvoir imaginer en permanence. Si je devais dessiner, je serais assurément prisonnier des scénarios. Je suis en quelque sorte obligé d’écrire vite, car toute nouvelle idée interfère sur l’histoire en cours. C’est en concevant le troisième tome de la série Terres d’ombre que m’est venu l’idée d’une nouvelle histoire sur laquelle je travaille aujourd’hui. L’envie récurrente et le besoin de m’attabler à l’écriture de cette dernière a retardé le travail scénaristique du premier. Le nouveau sujet d’histoire m’a littéralement parasité, et j’ai dû batailler pour réussir à le museler le temps nécessaire.

L’Indispensable : Le fait de museler une histoire peut t’amener à bâcler un travail en cours !

C. G. : C’est évident, mais fort heureusement dans un premier temps seulement, car dans de telles conditions, ce que j’écris ne vaut rien. Je suis constamment obligé de m’en débarrasser, puis de recommencer et de retrouver à force de blocages et de corrections le fil de l’histoire concernée. Je dois réussir à m’y verrouiller afin de la régler. C’est un véritable cercle vicieux ! C’est un piège qui me semble être personnel… D’autant que j’éprouve toujours beaucoup de mal à relancer une histoire que j’ai muselée.

L’I. : Le clivage entre deux histoires est donc une étape de travail douloureuse…

C. H. : Oui, et c’est pour cela que je change mes occupations entre leurs écritures respectives. Je cherche de la documentation, je réalise des maquettes de mises en situation de scènes importantes ou graphiquement techniques… Disons que je partage ce temps entre les besoins plus ou moins urgents et proches. Je ne fais pas de couleurs, ou seulement lorsque j’en ai le temps car ça me prend le chou !

L’I. : Quelle est la raison de cet agacement ?

C. G. : Pour être précis, c’est la lenteur de ce travail qui m’horripile ! Au même titre que le dessin… Je ne supporte pas l’hésitation et l’imperfection. Étant d’un naturel plutôt têtu, je suis prêt à dépenser beaucoup de temps et d’énergie jusqu’à atteindre la résolution d’un problème quelconque. Cela me perturbe énormément. Le fait de vouloir être le plus méticuleux sur chaque point de réalisation des planches — en l’occurrence, la mise en couleurs — me prend par définition beaucoup de temps, et par conséquent ce fameux «chou» !

L’I. : En plus de cette lenteur tant décriée, s’ajoute le problème technique de la reproduction chez le photograveur !

C. G. : Tout à fait, mais il s’agit d’un stade de réalisation totalement indépendant de ta volonté. Ne pouvant pas agir, tu en fais automatiquement abstraction par la force des choses.

L’I. : Tu m’as donné l’occasion de comparer les couleurs originales des Ailes de plomb et les épreuves de reproduction réalisées. Cela relève d’une véritable traîtrise…

C. G. : «Traîtrise» me semble exagéré, mais il faut savoir que cette approximation dans la reproduction est quasiment inéluctable ! En général le travail de la couleur est toujours trahi au stade de la reproduction. Toutefois, je fus positivement sidéré par la précision dont avaient bénéficié plusieurs planches du premier album. C’était la première fois que je voyais cela ! Dans le même temps et dans le même album certaines scènes furent reproduites bien en deçà de la réalité. Je ne sais pas s’il s’agit d’un stade complètement aléatoire de la fabrication, ou si c’est inévitable.

La reproduction fonctionne par paquets de quatre pages à la photogravure, et les cahiers d’impression chez l’imprimeur se déclinent aux alentours de douze pages reproduites simultanément. De plus, en fonction du pliage du papier, ces douze pages ne se suivent pas nécessairement. Si une scène «bleu nuit» se situe au début de ce cahier d’impression, et que paradoxalement, se trouve une scène de lever de soleil «orangé» à la fin de ce même cahier, tu obtiendras une couleur bâtarde pour ces deux scènes. L’orange aura perdu de sa luminosité, et tu connaîtras un problème de «salissures» sur le bleu de la scène nocturne. C’est un exemple presque caricatural, mais bel et bien significatif !

À la découverte des reproductions, tu ne peux qu’immédiatement constater les dégâts. Au contraire du lecteur qui ne s’en aperçoit pas forcément, n’ayant pas connaissance de ton travail original. Le mécontentement d’un auteur à la vue de son album imprimé, est malheureusement chose très fréquente.

L’I. : Cela dit, certains albums pâtissent d’une reproduction pitoyable et flagrante, que l’on ne peut que constater !

C. G. : C’est vrai, mais à ce stade ça relève totalement et à mon sens, d’un problème de conscience professionnelle.

L’I. : Hormis ces affres techniques, tu éprouves tout de même une petite frustration à l’égard du dessin, ne serait-ce que par ta formation…

C. G : Je veux bien le reconnaître, cependant dessiner me frustre encore plus qu’écrire. Je ne peux pas étancher cette envie, ce besoin. Il me faudrait dessiner aussi vite que ce que j’écris… c’est inconcevable ! A moins de me tourner vers un style graphique proche de celui d’un auteur comme Autheman ou Etienne Davodeau. Un trait rapide et jeté… Mais ce n’est pas du tout ce trait qui retient mon intérêt.

À titre personnel, c’est un problème insoluble. Quand j’étais encore au collège, une prof m’avait dit que mon problème était d’essayer d’écrire aussi vite que je pense, et que j’en devenais illisible. Ce problème reste valable aujourd’hui. Au début de l’élaboration d’une histoire, toutes les scènes arrivent en même temps. Dans le désordre ! J’ai alors un gros effort à fournir pour me convaincre que le travail ne fait que commencer.

L’I. : L’écriture d’un scénario nécessite en moyenne trois à quatre mois de travail…

C. G. : En général, j’écris trois scénarios à l’année et je réalise une mise en couleurs. Cette dernière me demande facilement deux mois de travail.

L’I. : Tu n’as jamais été tenté par l’écriture de nouvelles ou de romans ?

C.G. : Je n’écris pas assez bien. Je possède une écriture scénaristique, sujette de plus, à une surenchère d’adjectifs, d’indications et de descriptions de manière à donner si possible les renseignements les plus précis au dessinateur. Mes synopsis sont vraiment très longs. À titre d’exemple, celui du tome trois de Terres d’ombre fait plus de vingt pages.

L’I. : C’est littéralement une nouvelle !

C. G. : En quelque sorte… tous les éléments de l’histoire s’y trouvent dans leurs moindres détails. Par la suite, le stade d’élaboration appelé «découpage» s’entend chez moi au sens strict, puisque je découpe le synopsis de telle sorte qu’une page écrite de ce dernier correspond exactement à deux pages dessinées. Cela me prend véritablement pas mal de temps. A ce stade d’élaboration de l’histoire, je ne découvre quasiment plus rien des ficelles de son fonctionnement et de son déroulement. Mon découpage se défini comme un simple acte de mise en scène.

L’I. : Tes synopsis se doivent de coller à l’intérêt de chacun de tes collaborateurs…

C. G. : L’écriture s’adapte en premier lieu à l’histoire, même si je ne possède bien sûr qu’une seule et unique manière d’écrire. Toutefois, et pour parler un peu plus en détails, il est vrai que les synopsis respectifs des derniers tomes de Terres d’ombre et des Ailes de plomb, laissent ressentir une influence du second sur le premier. Aussi anachronique que cela puisse paraître, il existe un petit côté «Tontons flingueurs» dans le Terres d’ombre 3. Il est cependant vrai que le contexte, a priori, ne s’y prête aucunement. Cela me plaît beaucoup car je ne considère pas cette histoire comme un ‘modèle respectueux des codes de l’Heroic fantasy. Mon histoire est loin de fonctionner selon les règles classiques du genre. Je me suis glissé dans les bottes de sept lieues de l’Heroïc fantasy pour en extraire un récit personnel.

L’I. : Comment as-tu réagi à la demande de création d’un tel univers de la part du dessinateur Benoît Springer ?

C. G. : Cela ne me gênait pas à l’époque ! Je fus tout de même un petit peu perturbé car ça n’était d’aucune façon ma tasse de thé. D’un autre côté, lorsqu’elle fut conçue, j’avais à mon actif Les lumières de l’Amalou et Le Traque-mémoire, qui sont toutes deux des histoires relevant du conte fantastique ou de la science-fiction. J’écrivais également le scénario du Bateau feu lui-même fantastique… J’étais par conséquent dans une période proche de ce genre narratif.

Si je devais à nouveau concevoir et écrire aujourd’hui une telle histoire, j’en éprouverais de grandes difficultés. Mon esprit est en effet totalement accaparé par de nouveaux centres d’intérêts narratifs tels que l’espionnage, le polar, l’époque contemporaine et même les années soixante. Je suis justement en train d’écrire une histoire policière se situant en 1998, pour un jeune dessinateur toulousain.

L’I. : Je ne vais pas te qualifier de «touche à tout», mais tu as cependant abordé beaucoup de genres.

C. G. : C’est vrai, et j’ai encore beaucoup d’histoires au stade embryonnaire au fond de ma besace. J’ai la ferme intention de m’attaquer à d’autres univers tous différents bien sûr, de ceux que j’ai développé pour l’instant. Je ne tiens absolument pas à être cantonné dans un genre spécifique.

Je dois avouer que je me découvre une véritable passion pour les années cinquante après y avoir goûté au travers des Ailes de plomb. À l’instar de Jacques Tardi, qui axe une grande partie de son travail sur une seule période, je crois que je suis tenté de raconter beaucoup de choses sur la décennie s’étalant entre 1955 et 1965. Je pense que si l’on ressent des affinités avec une époque ou un lieu, c’est peut-être parce qu’on sent (comme auteur) que c’est par le biais de ce(tte) dernier(e) que l’on pourra le mieux s’exprimer.

L’I. : Tu englobes ainsi la guerre d’Algérie…

C. G. : Tout à fait !

L’I. : Quelles furent les idées ou envies qui donnèrent «naissance» à tes univers ?

C. G. : Pour ce qui est des Lumières de l’Amalou, il s’agit essentiellement de ma rencontre avec Claire Wendling. Elle dessinait alors des animaux réels et imaginaires qui intéressaient beaucoup Guy Delcourt. Ce dernier voulait l’éditer, et Claire n’avait pas de scénariste. Elle me demanda par conséquent de lui écrire une histoire. Pour ce qui est de la conception du thème et l’écriture de l’histoire, il se passa ce qui devait se passer pour chacun des dessinateurs avec lesquels je travaille, je me suis tout simplement basé sur son travail, sur ses dessins. Les lumières de l’Amalou sont donc un faux conte animalier pour enfants.

Pour ce qui est du Traque mémoire, ma rencontre avec Servain coïncida avec mon envie latente de mettre en place un récit de science-fiction. À cette époque, il venait de constituer un dossier afin de bosser sur Le 5e élément de Besson, et nos vues étaient à peu près similaires.

Le Bateau feu de son côté, tient au fait qu’Héloret, Breton de nature et de cœur, voulait raconter une histoire se rapportant à la région et aux légendes celtes. J’aimais beaucoup son trait et tout s’est passé naturellement. Nous nous connaissions de longue date, Barral et moi-même (depuis l’atelier de l’école d’Angoulême) et à l’époque nous avions déjà essayé de présenter un projet proche de celui des Ailes de plomb. Celui-ci s’appelait alors — et par défaut — Trois personnages pour une histoire, et l’on y trouvait les trois protagonistes actuels de la série. Il s’agissait tout bonnement d’une course-poursuite contemporaine et réaliste entre ces trois individus, dont tout l’intérêt résidait dans l’ignorance complète du lecteur en ce qui concernait leurs motivations respectives… seules leurs relations et le déroulement de la poursuite étaient développés. Delcourt l’avait refusé et nous n’avions pas cherché plus loin.

L’I. : Tes scénarios sont donc issus du style et des capacités graphiques de chacun !

C. G. : De façon générale, lorsque j’ai envie de travailler avec un dessinateur, je lui demande de me fournir des dessins sous formes de crayonnés et d’encrages, tous significatifs de ses envies propres. Il s’agit nullement d’écrire un western à l’un d’entre eux sous le simple prétexte que ce dernier dessine du western ! Il me faut non seulement aimer le travail d’une personne et partager des goûts communs, pour avoir envie de faire un bout de chemin avec elle. Dans ces conditions, une histoire se met rapidement à vivre et à se développer.

C’est à ce moment précis que je demande au dessinateur de me communiquer son travail en m’expliquant ses préférences afin d’éviter toutes fausses pistes dans l’écriture du scénario. Je me base le plus possible sur l’univers que ce dernier apprécie. Le but du jeu étant ensuite, de l’amener à dessiner sur «mon » terrain. Ça fonctionne avec plus ou moins de succès…

L’I. : Ta technique d’écriture contribue à amoindrir l’angoisse de la page blanche.

C. G. : En fait, je ne l’amoindrie pas, je la détourne. Je ne travaille qu’avec des personnes pour lesquelles j’ai déjà un embryon d’histoire en tête.

L’I. : On ne peut cependant affirmer qu’il existe un «style Gibelin»…

C. G. : Je pense qu’il est difficile dans mes histoires, de définir le bon du méchant car il n’y en pas. De plus, ces dernières sont toujours parsemées de fausses pistes. Le destin des protagonistes est très important, et ils n’agissent qu’en fonction des événements alentours qui surviennent dans leurs quotidiens. Aucun de mes personnages ne possède la moindre maîtrise des situations qui bouleversent sa vie. Cependant, rien ne survient à son encontre sans qu’il l’ait peu ou prou provoqué. Ils ont toujours un temps de retard sur l’histoire. Je pense que les seuls d’entre eux qui décident de maîtriser leurs destins, en agissant en amont de ce dernier, sont ceux que l’on pourrait qualifier de «mauvais»… S’il devait y avoir un «style», ce pourrait être celui-là.

L’I. : Quelle explication donnes-tu à cela ?

C. G. : Moi-même, je ne fais que me faufiler avec plus ou moins de succès — par ailleurs — dans les événements de mon quotidien. Je glisse et ne provoque jamais ! Au travers des Ailes de plomb, tu désirais mettre à profit ta passion pour la photographie, les maquettes et l’aviation ! A l’époque de la première version, il n’était pas du tout question d’avion !

Lorsque nous nous sommes remis à plancher sur cette histoire, nous avons tout de suite voulu lui donner plus de corps. L’idée d’un complot s’imposa rapidement. L’envie de situer cette intrigue dans le milieu de l’aéronautique, et de développer la trame de l’espionnage industriel et politique, s’ajoutèrent simultanément. L’époque s’est imposée d’elle-même en raisons des événements politiques et des avancées particulièrement intéressantes de l’aéronautique lors de cette décennie.

L’I. : Tu ne sembles pas craindre l’affiliation avec le filon développé par Charlier, Uderzo et Hubinon : Buck Danny, les Chevaliers du Ciel…

C. G. : Deux paramètres sont à prendre en compte ! Le thème de l’aviation en bande dessinée existe toujours. Nous constatons régulièrement la santé d’une série comme Buck Danny ou les Chevaliers du Ciel, et nous trouvons également Biggles et toutes ses ramifications dans les bacs des libraires. Être apparenté à Tanguy et Laverdure est à mon sens très flatteur car nous avons tous été plus ou moins bercés par leurs aventures. Réaliser un album apparenté aux yeux du public à d’autres travaux qui participèrent à générer étant mômes notre passion de la bande dessinée, me fait vraiment plaisir.

Le second paramètre est la différence de notre registre. En effet, je n’écris pas d’histoires d’avions. L’intrigue au premier plan de notre récit ne concerne pas le concept de l’aventure et du héros pilote. Le seul pilote de l’histoire est un pilote d’essai civil. La dernière différence est purement mathématique puisque dans chacun des tomes, nous ne trouvons que six ou sept pages d’avion sur les cinquante-six que comporte chacun d’eux.

L’I. : Le mythe du héros apparaît obsolète.

C. G. : Je dirais plutôt qu’il me semble inadapté. Je ne suis pas un héros… ou alors seul devant ma glace ! Le héros comme on l’entend et le comprend couramment, est issu du cinéma américain des années cinquante et soixante et parallèlement, de la bande dessinée d’aventure de cette même époque. Par définition et affinités, ça m’est totalement étranger. Autour de moi, les individus de ma connaissance désireux de provoquer leurs quotidiens, sont aujourd’hui obligés de bouffer les autres pour s’en sortir. Ce type de comportement m’est en tous points opposé. Je ne pourrai jamais chercher à écraser mon voisin scénariste.

L’I. : Tu sembles essayer d’éviter les «ficelles» du scénario.

C. G. : Il est sûr que sous cet angle, je donne un peu le bâton pour me faire battre ! J’ai effectivement cherché à écrire des histoires qui, sous couvert de surprendre le lecteur, désiraient avant tout le déconcerter. Comme je le disais précédemment, celles-ci sont pleines de fausses pistes et d’aller-retour. Les Lumières de l’Amalou, est entièrement motivé par cette envie de déconcerter… d’autant que l’histoire fut totalement improvisée. Actuellement, je cherche plutôt à utiliser le système du «contre-pied» et d’en jouer de manière beaucoup plus utile.

L’I. : La référence au cinéma semble très présente dans ton écriture…

C. G. : Mon goût pour le cinéma se développait déjà tout petit au travers du dessin animé. Ceci dit, ce n’est pas du tout une passion… sinon j’irai plus souvent dans les salles obscures. Ma vraie passion, c’est la photographie. J’ai d’ailleurs longuement hésité à m’engager professionnellement dans cette voie. Comme tu peux le constater, je n’ai pas fait ce choix et la bande dessinée a emporté le morceau.

L’I. : Dans l’esprit de nombreux lecteurs, cette dernière se catégorise sommairement entre la bande dessinée «élitiste» et de «masse»…

C. G. : J’ai été trop longtemps confronté à des étudiants de l’école d’Angoulême qui définissaient comme étant une bande dessinée de masse, tout travail acheté par un éditeur. Ce qui n’était pas réalisé sur des photocopies en noir et blanc, relié par une ou — dans le meilleur des cas — deux agrafes relevait de la bande dessinée dite «de masse». Aujourd’hui — et pour cause — cela me hérisse immédiatement le poil !

La bande dessinée élitiste, sujette à un tirage confidentiel et destinée à un public particulier et ciblé peut, bien sûr, m’attirer et me plaire. Cependant, j’ai généralement l’envie de mettre ma main à travers la figure de ses auteurs, en raison de leur attitude et non de leur travail. Le concept usé de l’adolescent éternel en rébellion contre la société, m’emmerde au plus haut point ! Si ce gentil garçon connaît des problèmes avec son papa et sa maman, je n’ai absolument pas envie de les supporter et encore moins de les lui régler ! Je n’en ai rien à faire !

Mon approche personnelle de l’auteur élitiste est assez restrictive, et il semble évident que mes propos ne concernent pas la majorité d’entre eux. Mais il est indéniable que ce côté puéril se retrouve — selon une importance et un traitement différent — dans le travail de chacun. Il y a souvent cette volonté de lutter contre la société. Pour ces derniers, la bande dessinée qu’ils qualifient eux-mêmes de masse, ne peut légitimement pas être leur moyen d’expression, car ils ont l’impression de vendre leur âme.

Le premier tome des Lumières de l’Amalou fut immédiatement catalogué comme de la bande dessinée commerciale. Lorsque nous l’avons conçu, nous n’avions ni l’impression ni même l’intention de le faire pour le plus grand nombre. J’aimerais que ces personnes me donnent leur définition de la bande dessinée de masse et commerciale.

Je suis convaincu que nous sommes tous programmés dès la naissance. À chacun d’en prendre conscience pour décider de mener sa barque en conséquence. Chacun a sa propre notion de masse : je suis moi-même écœuré par une partie de |a production BD que j’estime racoleuse, un produit marketing médiocre dénué de toute personnalité et destiné à convenir au goût du plus grand nombre. J’ai dû mal à croire que l’on puisse s’exprimer en vendant de la nouille au mètre… Je n’aborde ici, ni la question du «bon goût» ni celle de la qualité.

Pour ce qui est des «élitistes», je ne voudrais pas être à leur place ! Aujourd’hui, nous pouvons constater que certains de ces auteurs dont les travaux étaient auparavant très ciblés, émigrent chez de grands éditeurs afin d’être diffusés à grande échelle. Ceux qui restent confinés dans leurs petits univers, jalousent selon une éthique intellectuelle qui leur est propre, leurs camarades passés à l’ennemi. C’est une mentalité très ambiguë.

Propos recueillis Frank Aveline. Entretien précédemment publié dans L’Indispensable n°1 en juin 1998.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster