Dave Cooper

Si l’artiste canadien Dave Cooper jouit aujourd’hui d’une reconnaissance internationale pour son œuvre picturale, il ne faudrait pas oublier qu’il est aussi un auteur de bande dessinée à qui l’on doit un ouvrage qui participe à la consécration du Neuvième Art en tant que forme d’expression pleinement aboutie. Ripple : a Predilection for Tina est de fait l’un des plus impressionnants voyages au cœur des méandres tortueux de l’âme humaine. Ce portrait d’un peintre incapable de se soustraire à la dépendance affective qu’il éprouve pour son modèle tyrannique nous plonge dans l’observation des processus de l’acte créatif poussés à leur paroxysme ; car ici Pygmalion sera détruit par Galathée.

Nicolas Verstappen : Vous avez débuté votre carrière au milieu des années 80 chez l’éditeur Aircel. Quels sont vos souvenirs de cette période où les ventes de comics indépendants ont littéralement explosé au Canada ?

Dave Cooper : Mes souvenirs sont au mieux partiels. Je n’ai jamais vraiment été conscient de ce qui se déroulait dans l’industrie du comics. Je ne restais jamais que dans la périphérie des studios Aircel. Je travaillais à la maison et je n’y apportais mon travail que toutes les deux semaines. Cet endroit était un cauchemar, le théâtre d’un vrai drame interpersonnel. Barry Blair[1] y montait les auteurs les uns contre les autres jusqu’à ce que chacun devienne une ruine nerveuse ou finisse par craquer dans un élan de furie. Mais pour revenir à votre question, je pense que nous n’avons fait qu’enfourcher cette mode des comix indépendants jusqu’à ce qu’elle s’effondre. Les lecteurs, ici en Amérique du Nord, furent tellement contents d’avoir une alternative aux comics de super-héros que les indépendants ont explosé trop vite. Finalement, deux années plus tard, les lecteurs avaient compris que 99 % de ce qu’ils achetaient était juste bon à jeter. Nous étions entièrement coupables d’avoir alimenté cette faim. Je ne faisais d’ailleurs que du travail alimentaire à l’époque ; j’étais un adolescent stupide qui n’avait pas la moindre idée de ce qu’être un artiste signifiait ou représentait. Je ne désirais qu’une seule chose : ma paie pour boire et fumer chaque week-end.

NV : La narration libre du Ed the Happy Clown de Chester Brown fut un élément décisif dans votre prise de conscience des possibilités de la bande dessinée en tant que forme d’expression artistique. Moebius, Joann Sfar et Lewis Trondheim font aussi partie de vos influences majeures. Ces auteurs semblent dessiner et écrire avec autant de naturel qu’ils ne respirent. Est-ce cet aspect de leurs œuvres qui vous fascine ?

DC : Absolument. Je n’aurais pas pu mieux l’exprimer. C’est cette qualité que j’apprécie dans un bon dessin. On a cette impression que ces dessinateurs ne se fatiguent sur aucun détail tant ils semblent entraînés et à l’aise. Ils ont un vocabulaire et une imagerie très riches et ils les connaissent constamment sur le bout des doigts. C’est cette qualité que l’on peut déceler chez tous les dessinateurs qu’ils soient des virtuoses incroyables ou de simples griffonneurs.

NV : Chaland fait aussi partie de vos dessinateurs favoris. Comment avez-vous découvert son travail ?

DC : Comme la plupart de mes « grandes découvertes », elle m’a été conseillée par mon ami Patrick McEown.[2] Il a toujours été mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Je pense que Pat a dû découvrir Chaland dans de vieux exemplaires du magazine Heavy Metal. Il a probablement dû trouver ensuite certains de ses albums dans quelques librairies francophones ici à Ottawa ou peut-être à Montréal. Je ne connais vraiment le travail de Chaland que depuis cinq ou six ans. Il était un dessinateur magistral.

NV : Cette affection pour les auteurs européens et principalement pour Joann Sfar et Lewis Trondheim a failli déboucher sur un album de Donjon Monster. Vous annonciez cette collaboration dans le Weasel #5 (Août 2002) mais il semble finalement que Killofer ait illustré le scénario qui vous était destiné. Qu’est-il arrivé au cours de ce projet ?

DC : Tout ça est arrivé à cause de ma propre stupidité. J’ai accepté de travailler sur ce projet après avoir passé du temps avec Lewis à San Diego il y a quelques années. Ensuite je n’ai fait que m’enterrer sous mon propre travail. C’était à une époque où ma carrière commençait réellement à décoller et la demande était plus grande que jamais. J’en arrivais à l’intoxication. Je repoussais et repoussais jusqu’à ce que Lewis et Joann n’aient plus d’autre choix que de donner ce projet à Killofer. Je n’ai pas encore vu l’album mais je pense que je vais me sentir un peu triste car il avait été écrit spécifiquement pour moi. Il incorporait même toutes sortes de demandes que j’avais faites. Mais à en juger d’après les images que j’ai vues sur internet, il s’agit probablement d’un bien meilleur album que celui que j’aurais dessiné. Je pense qu’il me manque sans doute cette approche épique et assurée pour laquelle tant de dessinateurs français sont si doués.

NV : Votre approche est plutôt liée au récit d’initiation. Le thème du passage, et principalement celui du monde rural au monde urbain, est une constante de votre œuvre. Vos personnages sont constamment placés sur une frontière entre Nature et Culture, Désir et Morale. L’image de l’Arbre du Bien et du Mal en quatrième de couverture de Dan & Larry révèle bien ce jeu symbolique. Est-ce lié à une éducation religieuse stricte comme pour Craig Thompson ?

DC : Pas du tout. Mes parents sont de fervents agnostiques. J’ignore d’où me vient ce goût pour les contrastes extrêmes mais avoir passé les neuf premières années de ma vie à la campagne fut très formatif. J’y étais entouré d’une végétation magnifique et luxuriante tout en restant conscient que la nature pouvait aussi être violente et cruelle. Je ne l’ai jamais réduite à «Jeannot Lapin et les petites fleurs bleues». Parallèlement, mon père faisait de la mécanique son passe-temps. Sa passion contagieuse pour les voitures, les bateaux et pour toute belle pièce de structure mécanique m’avait atteint.

J’ai toujours été attiré par les contradictions. Je suis autant séduit par les éléments naturels à la fois beaux et dangereux que par un personnage comme Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Je pense qu’au moment de créer un personnage ou une situation, la direction que prendra vraiment celui ou celle-ci est imprévisible et incertaine. Et j’aime la forme d’anxiété que cela produit.

NV : Comment fonctionne votre rapport à l’écriture ? Laissez-vous beaucoup de place à l’improvisation pour garder cette forme d’anxiété ?

DC : Cela peut paraître idiot mais ce que je tente simplement de faire lors du premier jet, c’est d’improviser en étant aussi désinvolte que possible. Au moment de parfaire l’histoire, lors des jets suivants, j’essaie de conserver cette énergie et ce côté imprévisible tout en tentant, autant que possible, d’éviter les formules toutes faites et les choix «qui vont de soi».

NV : A la fin de Ripple, on peut lire que cet album conclut un triptyque débuté avec Suckle et Crumple. Cette idée de triptyque était-elle là depuis l’origine ? Pourquoi Dan & Larry ne forme-t-il pas une quatrième partie ?

DC : Bonne question. Le concept de triptyque n’est pas tout à fait adapté mais j’aimais la façon dont ça sonnait. Les trois histoires sont plutôt liées entre elles dans le sens où, en tant qu’auteur, elles marquent une certaine progression pour moi. On pourrait presque voir les trois protagonistes comme l’évolution d’un tout. Basil représenterait l’origine et l’innocence, Knuckle l’autosuffisance et la peur tandis que Martin serait l’égoïsme qui conduit finalement cet être à l’abandon et à la solitude.

Dan & Larry, dans mon esprit, n’a jamais fait partie de ce tout. Même si cela pourrait correspondre avec les trois autres d’un point de vue stylistique, la substance du sujet est vraiment différente à mon sens. La juxtaposition de faits réels et de surréalisme fut pour moi une nouveauté, une sorte d’album précurseur à The Eddy Table Stories.

NV : Dan & Larry se présente en effet comme un mélange de souvenirs et de rêves mais il est dessiné de manière moins réaliste qu’un album fictionnel comme Ripple. Pourquoi ne pas avoir travaillé sur Dan & Larry de manière réaliste ? Etait-ce une façon de prendre de la distance par rapport au récit autobiographique assez dur ?

DC : Oui, la distanciation en est une des raisons. Je voulais pouvoir prendre mes souvenirs (lesquels ne sont jamais précis), être libre de les distordre et même de les mélanger à des fantasmes absurdes.

J’avais le sentiment que cela donnait au livre une dimension plus poétique, plus surréaliste. Et je pense que cette disposition reflète bien la façon dont je ressens le sujet. Ma mémoire est un fouillis bizarre et nébuleux.

Je pense qu’avec une histoire comme celle-là, il vaut mieux essayer de capturer l’essence de son «ressenti» plutôt que d’établir un «dossier» fidèle des faits. Cela deviendrait totalement ennuyeux pour moi. C’est pourquoi, à l’exception de Ripple, j’ai toujours détesté dessiner de manière réaliste. Cela m’ennuie purement et simplement.

NV : Ce choix du réalisme pour Ripple provient-il des rapports constants au corps humain et à la «chair» que l’on rencontre tout au long de cet album ?

DC : C’est exact. Cela m’a effectivement poussé au réalisme.

NV : Le dessin de Ripple a aussi subi une modification entre sa prépublication dans les Weasel et sa réimpression en un volume par Fantagraphics puisque vous passez du noir et blanc à la bichromie. Avez-vous eu le sentiment qu’il manquait quelque chose à votre album ?

DC : En fait, cela a plutôt fonctionné dans le sens inverse. J’avais depuis le début l’idée de la bichromie («duotone»[3] ) à l’esprit. Mais j’ai décidé de faire d’abord les dessins en noir et blanc dans Weasel. Je voulais autant que possible que le dessin soit modeste et sans prétention et que le trait soit aussi rapide que simple. Il me semblait que si j’avais tout produit en bichromie, cela aurait modifié mon approche du dessin. J’avais aussi en tête que cela me laissait une possibilité dans l’avenir de retravailler éventuellement les dessins quand serait venu le temps de réunir la collection en un album. D’offrir quelque chose de plus qui en ferait un livre spécial.

NV : L’utilisation de la bichromie renforce le rythme visuel de l’album ainsi que l’effet de mise en abîme. Cette idée d’intégrer un livre dans le livre trouve-t-elle son origine dans une volonté d’échapper au huis clos, de donner un nouvel espace à un récit qui se déroule principalement entre les quatre mêmes murs ?

DC : La mise en abîme dans Ripple sert principalement à montrer la disparité entre la réalité et la perception qu’en a Martin.

NV : Quel fut votre perception du succès du Weasel #6 (baptisé Overbite) qui se compose uniquement de reproductions de vos toiles ?

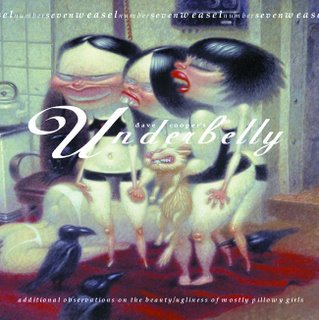

DC : J’ai été un peu surpris. C’était vraiment gratifiant que mon public s’intéresse aussi à mon travail non narratif. J’ai pensé que c’était peut-être le fruit du hasard. Mais maintenant que le second ouvrage d’illustration est paru, je sais que ce n’était pas un coup de chance. Les ventes de Underbelly (aka Weasel #7) sont toujours aussi bonnes. Bien sûr, il y a quelques pauvres types qui sont contrariés que je ne fasse pas de comix. Mais ils sont remplacés par des amateurs d’art qui ne savent peut-être même pas que j’ai débuté comme auteur de bande dessinée. Et donc finalement, je compte le même nombre de lecteurs pour mes livres d’art que je n’en avais pour mes bandes dessinées.

NV : L’idée de publier ce premier livre d’art venait de vous ou de Fantagraphics ?

DC : Au départ, je voulais juste faire imprimer un petit catalogue pour une exposition que je faisais. Cela aurait simplement dû être une petite brochure vendue à la galerie. C’est en plaisantant que j’ai demandé à Fantagraphics si ils seraient intéressés de le publier comme un nouveau numéro de Weasel. Mais lorsque j’ai proposé l’idée à Gary (Groth), il m’a demandé pourquoi je n’en ferais pas plutôt un livre d’art cartonné. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre.

NV : Le site internet de Fantagraphics signale que depuis le succès d’Overbite vous avez réalisé de nombreuses œuvres à un rythme effréné.

DC : Oui. J’ai deux expositions solo programmées cette année. Une à Los Angeles en juillet et l’autre à New York en décembre (pour la petite histoire, deux expos en un an, c’est une de plus que ne le voudrait la plupart des gens sensés).

NV : Cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour la bande dessinée. L’abandonnez-vous au profit de vos toiles et de vos livres pour enfants ?

DC : Il y a deux mois, je vous aurais dit oui. A ce moment-là, j’étais tout à fait saturé par des comix. Ca ne m’intéressait plus du tout. Je me satisfaisais pleinement de mes peintures et de mes dessins de livres pour enfants. Mais quelques idées pour une bande dessinée ont commencé à s’immiscer à nouveau dans ma tête. En fait, c’était vraiment très intéressant car je ne voulais VRAIMENT plus faire un autre album mais ces petites idées continuaient à bouillonner dans mon esprit quand j’étais sous la douche ou dans le bus en me rendant à mon studio. Résultat, quand je sortais de la douche ou en arrivant au studio, je notais l’idée puis tentais de l’oublier.

Après environ un mois de ce régime, il y avait une grosse pile de notes et l’ensemble a commencé, comme par magie, sans grand effort, à se lier étroitement. Maintenant, j’ai ce beau petit script que j’ai hâte d’illustrer. Ce sera dans l’esprit des Eddy Table Stories du Weasel #1 à 5. En fait, Eddy jouera un petit rôle dans ce livre. Du fait de mon programme chargé de peintre, l’album ne sortira probablement pas avant un an et demi, voire deux. Mais l’attente devrait valoir le coup.

[Entretien réalisé via courrier électronique entre Décembre 2004 et Février 2005 pour le huitième carnet XeroXed. Traduit de l’anglais par Nicolas Verstappen avec l’assistance de Sandra Renson.]

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster