Hirata Hiroshi

Pour recevoir les journalistes et accueillir ses lecteurs lors des séances de dédicaces à l’occasion des Rendez-vous de la bande dessiné d’Amiens, Hirata Hiroshi était vêtu d’un kimono, le front barré d’un bandeau blanc, à la manière des guerriers nippons d’antan. Tentative un brin racoleuse d’appâter le chaland et de séduire le plumitif en leur offrant sur un plateau l’image d’Epinal du samouraï, ou bien témoignage de respect à l’égard de ses hôtes, de la part d’un auteur qui a consacré sa carrière à l’étude comportementale des combattants du Japon médiéval ? Probablement les deux. Ce qui est certain, c’est que Hirata Hiroshi inspire le respect : à 70 ans, c’est un homme au visage magnifique, dont le maintien et les gestes sont marqués par une élégance et un calme qui cachent une sûreté et une vivacité surprenantes. Ainsi, à plusieurs reprises pendant l’interview, il se lèvera brusquement et mimera avec énergie et précision les gestes des combattants d’autrefois qu’il dessine si bien.

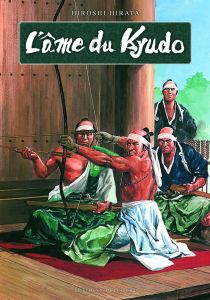

Après Satsuma, l’honneur de ses samouraïs et l’anecdotique Zatoichi, nous découvrons en effet aujourd’hui en version française l’Âme du Kyûdô, un volume de 400 pages à nouveau consacré à la description minutieuse des mœurs de la classe guerrière du Japon féodal. Cette œuvre réalisée par l’auteur en 1972 se déroule au début de l’ère Edo (1600-1868) et prend pour toile de fond la pratique du Kyûdô (tir à l’arc) et plus précisément le Tôshi-ya, une compétition qui prenait place au Sanjûsangen-dô, un temple de Kyôto réputé pour abriter 1001 statues à l’effigie de la déesse Kannon, mais également pour être le plus long édifice de bois au monde (120 mètres). Pendant ce concours, les archers se postaient à l’une des extrémités du temple et devaient tirer le plus de flèches possibles jusqu’à l’autre extrémité, en moins de 24 heures. A travers l’itinéraire d’un jeune guerrier déterminé à battre ce record, Hirata Hiroshi propose une étude des mécanismes de la domination d’Etat à la portée universelle. Un entretien avec l’une des figures historiques de la bande dessinée japonaise qui est aussi l’occasion de revenir sur l’un des ses courants majeurs, le gekiga, pratiqué ici comme un sport de combat.

Julien Bastide : Pour concevoir l’Âme du Kyûdô, vous vous êtes rendu à Kyôto, au Sanjûsangen-dô, le temple où se déroulait le Tôshi-ya. Quelles impressions avez-vous gardé de ce lieu ?

Hirata Hiroshi : J’ai d’abord été impressionné par la longueur du bâtiment. On peut encore y voir les traces laissées par les flèches qui se plantaient dans l’auvent pendant le concours. En regardant ces traces, j’ai imaginé les souffrances que les archers enduraient pour y participer. Je me suis assis au bout du vestibule, là où se plaçaient les participants. De cette position jusqu’à l’autre extrémité, il y a 120 mètres : c’est vraiment très loin ! Pour atteindre la cible, les archers devaient tirer leurs flèches de telle sorte qu’elles décrivent une courbe très particulière entre l’auvent et le sol. De plus, pour battre le record, ils devaient lancer au moins 15 000 flèches en 24 heures, soit 3 flèches à chaque respiration ! On peut toujours assister aujourd’hui au Tôshi-ya, mais la longueur de tir a été réduite à 60 mètres, et le concours ne dure plus que quelques heures. Par ailleurs, la pratique actuelle du Kyûdô est très différente de celle de l’époque : l’archer tire, se repose, recommence, et ainsi de suite… Avant c’était différent : il s’agissait d’une discipline martiale, très contraignante, que l’on pratiquait avant tout en vue de l’appliquer sur le champ de bataille, et accessoirement pour ce concours. Le Kyûdô tel qu’il est pratiqué aujourd’hui n’est plus applicable en combat réel. A l’époque, cela restait le but premier.

JB : Les archers d’aujourd’hui ne sont-ils plus capables d’endurer ce qu’enduraient ceux du XVIIe siècle, ou bien est-ce la société qui a changé ?

HH : Je crois d’abord que les gens ont fini par s’apercevoir que cette compétition était absurde. Désormais, le Kyûdô met plutôt en valeur l’aspect spirituel et esthétique du tir à l’arc : les huit mouvements qui composent le tir symbolisent l’état d’âme de l’archer. Or, si l’on pense avant tout à tuer quelqu’un, ce qui était encore le cas pendant l’ère Edo, on n’a que faire de la beauté du geste et de ce qu’il symbolise. Mais aujourd’hui, on n’a plus besoin d’apprendre à tuer, et les arts martiaux sont logiquement devenus des activités sportives comme les autres. Il existe tout de même au Japon une discipline qui tente de renouer avec l’essence des arts martiaux : le Kobudô. Dans cette discipline, la dimension spirituelle n’existe pas : on frappe uniquement pour tuer. Par exemple, quand on dégaine un sabre, on tire brusquement le fourreau en arrière pour libérer l’arme le plus vite possible et on frappe de toutes ses forces, sans se soucier de toucher d’emblée un point vital. C’est une discipline dans laquelle on n’accomplit aucun mouvement inutile. C’est cet esprit originel du combat que j’ai voulu décrire dans l’Âme du Kyûdô.

JB : Néanmoins, on voit bien dans ce livre que l’on s’oriente déjà vers une perversion de cette pratique, puisque, avec la période de paix qui s’ouvre alors au Japon, les guerriers commencent à pratiquer le Kyûdô dans une optique de compétition, et plus seulement martiale. Le Tôshi-ya est d’ailleurs représentatif de cette évolution.

HH : Oui, il s’agit effectivement d’un concours que l’on peut assimiler à une compétition sportive. Au cours du récit, le personnage principal adopte d’ailleurs peu à peu un point de vue critique vis-à-vis du Tôshi-ya. Le déclencheur de cette prise de conscience est un incident mettant en scène un autre jeune archer, qui se révolte contre son entraîneur, dénonçant l’absurdité de cette compétition, qui avait, comme je le démontre, un coût humain et financier énorme. A ce moment-là, c’est mon opinion qui s’exprime par sa bouche.

JB : Cette opinion est caractéristique de votre travail : on peut y lire à la fois une fascination pour le courage et l’abnégation des guerriers de cette époque, mais également une critique sans concession du système dans lequel ils vivaient.

HH : Quand je crée mes histoires, j’essaie avant tout de décrire la réalité. Ensuite, les lecteurs sont libres de les interpréter comme bon leur semble. Ce que je décris dans l’Âme du Kyûdô est, selon moi, aussi proche que possible de la réalité historique, loin des films, des romans et des mangas qui ont tendance à enjoliver la société de l’époque. Par exemple, on sait que les membres de la classe guerrière d’antan avaient pour habitude de pommader leur chignon. Or, les autorités opprimaient les gens du peuple pour leur soutirer l’impôt, ne leur laissant que le strict nécessaire pour vivre. Ils ne pouvaient notamment manger du riz que deux fois par an. Dans ces conditions, il est impossible que les guerriers les plus pauvres aient les moyens d’acheter de l’huile pour les cheveux, contrairement à ce que l’on voit souvent au cinéma.

A mon avis, il n’y a que deux films réalistes dépeignant cette époque-là : Les Sept Samouraïs de Kurosawa Akira et Seppuku[1] de Kobayashi Masaki. Les autres contiennent beaucoup d’erreurs, que la majorité des spectateurs japonais n’est d’ailleurs pas capable de déceler. Un autre exemple : la municipalité d’Edo était divisée en deux entités administratives, une pour le nord, une pour le sud. Dans les films, on ne voit jamais cela. De la même manière, il n’y avait pas de plaques à l’entrée des maisons des samouraïs pour indiquer leur nom de famille. Mais on utilise ce genre d’artifices pour faire comprendre plus facilement l’intrigue aux spectateurs.

Pour ma part, j’essaie de ne pas dessiner des choses mensongères. Si vous comparez mes livres aux autres mangas historiques, vous constaterez sans doute qu’ils n’ont pas grand-chose à voir.

JB : Une autre caractéristique de votre travail est son contenu politique : vos histoires montrent systématiquement la révolte des guerriers de basse extraction face aux classes dirigeantes. Pensez-vous que le système des castes perdure aujourd’hui au Japon sous une forme ou une autre ?

HH : Il n’y a bien entendu plus de système officiel de discrimination, mais il y a, à mon avis, des discriminations officieuses. Par exemple, entre les étudiants diplômés d’une bonne Université et ceux issus d’établissement moins prestigieux. On peut également citer le problème des burakumin.[2] Ce sont eux qui ont soulevé les problèmes de discrimination, obligeant notamment les médias à ne plus utiliser certains mots qu’ils jugeaient injurieux à leur égard. Cela a d’ailleurs des effets pervers : l’abréviation «Shinôkôshô» par exemple, qui désigne les 4 classes du Japon médiéval (guerriers, paysans, artisans et commerçants), est désormais bannie du langage. Si je l’utilise dans une de mes histoires, je risque des problèmes avec certaines associations.

JB : Justement, j’avais été étonné d’apprendre qu’au début votre carrière, vous aviez paradoxalement essuyé des critiques de la part d’une association de défense des burakumin, alors que vous veniez de publier une histoire dénonçant les discriminations qu’ils subissaient : Chi daruma kenpô (La voie du sabre ensanglantée).

HH : Cette œuvre dénonçait effectivement les conditions de vie des burakumin à l’époque médiévale. Elle était basée sur des documents historiques que j’avais pu consulter dans la région de Nara. Je pense que les responsables de cette association n’ont pas compris ce que j’essayais de faire. En outre, ils portaient systématiquement plainte à l’époque lorsqu’ils relevaient des allusions aux burakumin, et cela dans le seul but de gagner de l’argent. Deux ans avant moi, un écrivain nommé Gomi Kosuke avait également fait les frais de cette pratique douteuse.

JB : La révolte que vous pouvez ressentir face à certaines injustices n’est-elle pas l’un des moteurs de votre écriture ?

HH : Pas forcément. Je le répète, mon but est de décrire la réalité telle qu’elle est, sans l’embellir. Par ailleurs, et bien que ce type de déclaration puisse choquer, je l’affirme : je travaille avant tout pour pouvoir subvenir à mes besoins. Grâce à ces livres, j’ai pu manger à ma faim, et ma famille aussi, ce qui est déjà pas mal ! Ceci dit, si mon unique but était de subvenir à mes besoins, je pourrais aussi bien créer des œuvres qui racontent n’importe quoi, mais je ne veux pas faire du manga, je veux créer du gekiga, c’est-à-dire des histoires sérieuses ! C’est pourquoi, quand je raconte une histoire, je m’investis à fond, de tout mon corps et de toute mon âme. Quand je crée une histoire, c’est comme un duel contre moi-même. A ce moment-là, j’oublie les choses que j’aime et celles que je n’aime pas. Tout ce qui compte, c’est d’aller jusqu’au bout, d’atteindre à l’essentiel, au fond des choses.

JB : Mais Tezuka Osamu faisait du manga, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’y employait de manière tout à fait sérieuse…

HH : Je ne dis pas que les auteurs de manga travaillent de manière désinvolte, mais personnellement, je préfère que l’on m’appelle gekigaka («auteur de gekiga») plutôt que mangaka. Je ne suis pas le seul d’ailleurs : d’après ce que je sais, Tezuka lui-même avait des sentiments mitigés vis-à-vis du mot «manga» et, à une certaine époque, il a également utilisé le terme «gekiga» pour désigner son propre travail, comme une manière de répondre aux critiques qui l’accusaient de créer des histoires trop légères. Quant à Ishinomori Shôtarô, il a conservé le terme «manga» pour désigner son travail, mais il a choisi de l’écrire avec un autre idéogramme que celui avec lequel on l’écrit habituellement, qui se prononce également (man) : [万], qui signifie «10 000». Dans cette acception, «manga» [万画] signifie donc «10 000 images». Dans son esprit, cela signifiait qu’il définissait le manga comme l’art consistant à raconter des histoires à l’aide d’une multitude d’images différentes.

JB : Pourriez-vous donner une définition personnelle du gekiga ?

HH : L’idéogramme [漫] qui compose habituellement en partie le mot «manga» [漫画] veut dire «dérisoire», «humoristique», «caricatural», tandis que l’idéogramme [劇] qui compose le mot «gekiga» [劇画] signifie «drame». En effet, je crée des livres sérieux, jamais des histoires humoristiques et encore moins dérisoires. Un gekiga, c’est un drame réalisé sur papier ; un drame par lequel on essaie d’atteindre aux tréfonds de l’âme humaine. D’ailleurs, faire du gekiga relève à mon sens moins du résultat concret que d’une attitude par rapport à la création.

JB : La radicalité de votre démarche est devenue exemplaire pour toute une génération d’auteurs et d’éditeurs de bande dessinée au Japon. Récemment, l’un de vos dessins illustrait une publicité pour les éditions Seirinkogeisha, qui publient la revue d’avant-garde AX…

HH : Je me moque éperdument du jugement des autres. S’ils apprécient mon travail, je les en remercie, mais s’ils ne m’aiment pas, tant pis. En tous cas, ils sont libres de penser ce qu’ils veulent.

L’Âme du Kyûdô est disponible en français aux éditions Delcourt.

Merci à Nathalie Bougon et Hervé Brient pour les photographies du Sanjûsangen-dô et de Hirata Hiroshi.

Entretien réalisé en Juin 2007.

Notes

- Il s’agit du titre original du film intitulé Harakiri (1962) lors de sa distribution en France.

- La caste désignée sous le terme «buraku» ou «burakumin» (littéralement «peuple des hameaux»), à l’origine composée de tanneurs et d’ouvriers des abattoirs, fait l’objet d’une discrimination au Japon depuis le XVIe siècle. Malgré la loi de 1871 y mettant officiellement un terme, des manifestations de cette ségrégation sont encore constatées de nos jours.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster