Guirlanda

Tout livre digne de ce nom — comme tout tableau et, par extension, toute œuvre d’art — devrait nous inciter à demeurer silencieux. Quand elle produit ses effets, la lecture — la toute première en tout cas — a le don de nous ôter, au fur et à mesure de notre immersion, les mots de la bouche. Si la critique, contrairement aux niaiseries que l’on colporte infatigablement à son propos, n’est en rien aisée, c’est parce que ce rassasiement que le livre procure à qui l’a dévoré le prive en premier lieu de sa langue : le laisse bouche cousue comme un enfant sidéré — et il en redemande car c’est un bonheur que de ressentir cela.

Une fois le livre refermé, qu’il traîne ou qu’il soit méthodiquement rangé (ou, au contraire, remisé dans on ne sait quel obscur purgatoire), des minutes, des heures, des journées, des semaines s’écoulent et, pendant ce temps, nous rêvons. Cette nuit Guirlanda s’est manifesté sur la scène de mes rêves. J’y ai même perçu quelques phrases à son sujet, malheureusement perdues au réveil. Mais une voix aussi douce qu’insistante me souffle à l’oreille qu’elles devaient être justes, ces phrases : qu’elles devaient avoir un sens, donc un rythme, un mouvement, en résonance à cette lecture qui date déjà de plusieurs jours. Alors, naturellement, le désir de les retrouver se fait sentir, même si on a conscience qu’on ne les retrouvera jamais, du moins telles qu’elles avaient surgi à l’instant du rêve. C’est aussi manière de saisir l’occasion d’une rupture avec cet enfermement dans le silence — pourtant si délectable. On retrouve alors le pouvoir de se réconcilier avec les mots en composant quelque chose qui ne soit ni un exercice de jugement ni une recension scolaire (avec résumé de l’histoire et compliments d’usage) : seulement quelques éclats d’un carnet de bord, ou journal que l’on dira intime, jeté un jour d’orage dans un âtre dont les flammes auraient épargné quelques feuilles que l’on pourrait ici, comme dans un état second, recopier.

De Lorenzo Mattotti, j’ai découvert le nom en 1984 sur la couverture d’un livre des éditions Artefact : Incidents. Puis j’ai été surpris par Feux (avec Jerry Kramsky — Albin Michel, 1986 pour la première édition) qui a marqué les esprits par un surgissement inédit de la couleur dans l’espace de la bande dessinée. Quand on l’interroge à ce sujet, Mattotti insiste sur le fait que Feux est d’abord un travail de placement exigeant des signes, la couleur relevant, comme le reste, de cette exigence qu’il ressentait alors comme absolue — manifestation rare d’une volonté de dépassement, tant de soi que du médium lui-même, que le lent travail de sape du temps aura forcément affaibli, même si la résistance qu’offre cet opus ne pourra probablement jamais être prise en défaut et encore moins défaite, tant par l’analyse que par les sensations que procure chaque nouvelle lecture. Le feu qui matériellement détruit, consume, réduit en cendres, est ici inépuisable. Quand bien même l’invention colorée en peinture aurait déjà, depuis des lustres, trouvé des degrés d’intensité en mesure de relativiser ce que Mattotti apportait avec cet ouvrage à ce travail collectif, inépuisable, sur la couleur (en conflit avec le dessin, comme le notait Matisse), il n’empêche que, là, un auteur de bande dessinée frappait fort — enfin ! Miraculeusement, ce travail avait été perçu chez les nombre d’amateurs de ce genre, pourtant volontiers conservateurs, méfiants envers toute nouvelle exploration formelle, non comme un problème, mais comme une invitation à la fête. Une ouverture.

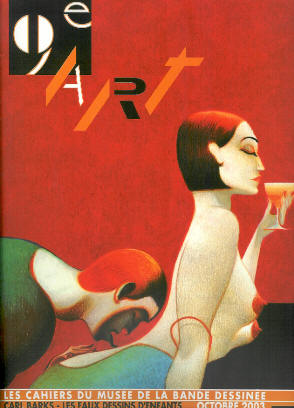

Continuons à digresser (base de toute critique-fiction) en évoquant brièvement un souvenir. Vendredi 17 octobre 2003, dans un café du boulevard de Montparnasse : retrouvé pour les besoins d’un travail radiophonique après quinze ans de désertion de ma part du champ de la critique, Thierry Groensteen tente de me convaincre de m’y remettre — donc de creuser quelques pistes pour la revue qu’il dirigeait alors (« 9e Art — Les Cahiers du Musée de la bande dessinée »). Je me suis alors demandé ce qui allait bien pouvoir stimuler cette reprise (cet abandon de l’abandon). Partir de quoi — et d’où ? La question de la couleur me semblait des plus intéressantes, sinon urgentes, à reprendre, car on ne l’avait toujours pas vraiment abordée en ce domaine, à la manière dont tant de chercheurs, de philosophes et bien entendu de praticiens, l’avaient fait pour la peinture. En réponse, Thierry Groensteen me tend le dernier numéro de sa revue, le 9, avec en couverture une image de Mattotti (à qui était consacré un important dossier) : terriblement rouge, orangée — et aussi, selon un accordage un poco dissonant, plus discrètement verte, bleu et noire. Dans l’entretien (accordé à Gilles Ciment et Jean-Pierre Mercier) pour ce dossier, Lorenzo Mattotti, faisant toujours montre d’une grande clarté, dit qu’il s’était « tourné vers la peinture pour les grands formats qui sont quelque chose de physique. Ce n’est pas la ligne, dessinée par une main guidée par des nerfs commandés par le cerveau. Ce sont des gestes, le travail du corps, les couleurs qui coulent, toucher la toile… Je suis d’une nature très physique et la peinture me fait du bien, comme le sport : ça me fait sortir de ma claustrophobie. » À bon entendeur ! Le dossier était, du moins pour un certain temps, clos. Et celui à venir (pour lequel le rédacteur en chef m’incitait à reprendre l’écriture) concernait David B., maître du noir et blanc — des incidents de la nuit. Respirer un bon coup (prendre la mesure de l’encre).

Il y eut donc le papier (« 9e Art » est depuis devenu « neuvième art 2.0 » — et nous sommes ici sur la toile). Il y a toujours la radio où les sons, les voix, dialoguent. L’an dernier (13 ans après la publication de ce dossier Mattotti), j’ai eu l’espoir insensé de pouvoir composer radiophoniquement quelque chose qui pourrait reprendre en titre cette phrase de Jean Fournier (fameux marchand de tableaux parisien) : « La couleur toujours recommencée ». J’avais demandé, entre autres, à l’auteur de Feux s’il accepterait de participer aux enregistrements. Comme apparemment, c’était plutôt oui, je commençais à affûter, non des crayons de couleurs, mais quelques idées, relisant les remarques de Wittgenstein et divers écrits de peintres (dont, encore et toujours, Matisse). Mais le projet est malheureusement tombé à l’eau (le « sujet couleur » fait-il peur ? Va savoir…)

Jeudi 16 mars 2017 : vernissage à la Galerie Martel de l’exposition Guirlanda de Lorenzo Mattotti et découverte du livre du même nom que Casterman vient tout juste de mettre en vente. Pas loin de quatre cents pages d’une force et d’une densité peu communes. À peine quelque secondes après avoir ouvert ce volume (épais, mais très léger), quelques mots traversent la bouche cousue du regardeur sidéré : chef d’œuvre aussi absolu que l’exigence d’écriture qui l’anime. Puis (enfin) silence — traversé par d’innombrables frissons de plaisir : oui, c’est bien cela qui conduit à passer à l’acte, le plaisir de faire. Avec légèreté — et aussitôt, cette remarque auto-ironique : ça y est, tu es enfin en train de griffonner quelques lignes au sujet de celui sur lequel rien n’a pu se concrétiser pendant un quart de siècle et dont le travail sur la couleur t’obsédait au point d’en faire l’incipit du désir d’écrire… Et voici que l’ouvrage qui te fait rompre ce long temps de silence est en noir et blanc…

De Guirlanda, on pourrait être tenté de privilégier une lecture purement graphique, presque abstraite, tant le dessin éclate dans sa souveraineté. Mais ce serait un tort, car la narration est, elle-aussi, très puissante, ne serait-ce que par ce qu’elle charrie de dettes envers tant de choses lues et non oubliées qu’elle ne plagie jamais, mais remet sur de bons rails (car il y a un sens du récit, comme il y a un sens du voyage). J’avoue n’être pas familier de ces univers qui ont pu servir, non de modèles, mais de références ancrées, digérées, mais non figées, comme par exemple ces histoires de Moomins (ou moumines). N’en ayant jamais lu la moindre planche, je suis mal placé pour apprécier ce que leur doit cette histoire dessinée (je n’aime décidément pas parler de roman graphique). Ouvrant la radio, un matin, très tôt, j’entends une voix, celle de Mattotti, que je prends aussitôt en note : « Guirlanda, c’est une facette de mon travail, ça vient depuis plusieurs années, ça vient des dessins de mes cahiers (faits à la plume). » Puis je relève cette belle formulation : « la ligne fragile. » On sent aussi bien une grande exigence (une fois encore) et cette légèreté de l’improvisation où se créent des personnages étranges, des animaux, des situations (je tente de résumer ce que j’entends : la voix est douce, tranquille, mais ça fuse avec vivacité, sans repentir, le copiste a du mal à suivre). Peu à peu, ce monde, inventé, grandit et finit par vivre. Où ? Dans une histoire. Un territoire. Il dit : « Ça a duré 14 ans, parce qu’on l’arrêtait tout le temps. » Mélange d’histoire classique, voire traditionnelle (qui renvoie donc à diverses sagas, plus ou moins populaires — pas seulement les Moomins). Jeu avec des archétypes narratifs (le monde des morts, par exemple). L’enfance retrouvée à chaque page (où il est aussi parfois question de vieillissement). Il y a aussi de l’ironie. Mattotti rend hommage au Philémon de Fred (mais je trouve leurs mondes très différents, tout en reconnaissant une certaine proximité d’esprit). À Mœbius (mais impossible de confondre leurs traits). Les auteurs de Guirlanda sont très cultivés, comme il convient de l’être pour jouer ainsi, avec autant de plaisir.

L’œil gourmand apprécie le travail de la plume (si maîtrisé, dans le fantasme de la non-maîtrise : « J’ai toujours l’impression de ne pas savoir la contrôler, même après quarante ans de travail »). Le regard affamé note l’humilité de celui qui « sait faire », ce qui lui permet, à chaque page ou presque, de dépasser ce savoir-faire pour faire re-trembler, re-douter la main. Et, tout au long de ce voyage dans l’espace et le temps, cette recherche de fluidité et de refus du bavardage, malgré le goût du jeu avec les mots de Kramsky (on regrette de ne pas pouvoir découvrir le texte dans sa langue d’origine — l’italien. Il s’agit d’une traduction, donc d’une trahison, probablement de belle tenue, le dessinateur montrant, par sa manière de parler, un sentiment aigu de notre langue, cette étrangère pour lui dont on saisit quand on l’écoute qu’il la maîtrise, de manière aussi libre que son dessin, au point d’être en mesure de surveiller avec attention les effets — visuels, sonores, mais pas seulement — de cette adaptation). Il me semble avoir entendu que cette histoire était en forme de fleuve (« ça doit glisser »). On sent comme une revanche de la bande dessinée sur ce qui lui serait prétendument supérieur (la peinture et surtout l’illustration dont la pratique suffirait à placer Lorenzo Mattotti à belle hauteur dans la hiérarchie de ses contemporains). Ou une réconciliation (« La bande dessinée, c’est une vraie discipline très dure et très solitaire. Mon amour pour la bande dessinée, c’est un amour / haine. Il y a des côtés « haine » parce que c’est très fatigant, c’est très long. » Mais (dit-il encore) « ça ouvre des portes, ça aide à affronter d’autres territoires… »

Le ton du dessinateur est celui de la joie. Et de la douceur. Pourtant l’inquiétude est là, quasi-permanente. Il y a aussi à l’œuvre une « idée très panthéiste du rapport à la nature. » Tracer des signes sur le papier, c’est respirer — prendre de l’oxygène. Plaisir infini de dessiner la végétation. Un côté dix-neuvièmiste, mais sans excès côté nostalgie. Et ce rapport au temps, au savoir, à la mémoire… Kramsky et Mattotti se définissent comme des « archives vivantes » : bibliothèque ou ludothèque où on ne cesse d’ouvrir et de fermer des tiroirs. On note que la durée exceptionnelle de ce travail pose la question du vieillissement (on imagine que ce travail a été commencé juste avant leur passage à la cinquantaine et s’est achevé, la soixantaine bien sonnée). À force de lire et relire, à force d’écouter, on en sait de plus en plus — et pourtant on continue à ne pas tout comprendre.

Il y a le livre — solidement relié — qui trouve illico sa place dans la bibliothèque. Et il y a l’exposition qui lui est liée, circonstancielle, forcément éphémère (tout accrochage supposant, après un temps plus ou moins bref, un décrochage). Sur un des murs de la Galerie Martel, il y a des dessins au pinceau, de format plus grand que les planches du livre (montrées en regard, sur le mur d’en face), qui proposent comme une extension de Guirlanda (déjà monde en expansion où se développent des motifs, presque comme on le fait en musique), mais où les mots, une fois de plus, se doivent de garder silence. La confrontation des deux mondes — celui de la bande dessinée à la plume et celui du dessin, apparemment « plus pur » (en partie dégagé de la narration), au pinceau, est fascinante. La tête tourne d’un mur à l’autre. Vertige.

Revenons une dernière fois sur le livre — cet objet tridimensionnel, épais, joliment façonné, mais sans apprêt : sereinement sobre. Traversons-le, nous laissant glisser sur ce fleuve. Notons encore quelques détails, comme ça, sans réfléchir. En musicien qui écoute en-dedans les sons du dehors et qui les retranscrit dans son langage, de manière forcément lacunaire, mais en espérant que cet exercice donnera quelque chose, non d’utile, mais de partageable — par les sens.

Tirant le rideau, un Guir, sorte de morse anthropomorphe édenté (que l’on ne surprendra pas à chanter I’m the Walrus), annonce ce qui va advenir sur la scène qu’il nous ouvre au regard : « L’histoire que je vais vous raconter commença une nuit plus claire que les autres. Pelotonnés dans la fraîcheur, les Guirs faisaient ensemble le même rêve. » Suivent des images d’envol, d’éruptions, de métamorphoses — « parmi les bouffées des volcans d’herbe, pareilles à de lointaines respirations. » Et voici comment, à la relecture, on se fait prendre au piège, au point de se mettre tout naturellement à recopier les mots, tout en s’essayant à faire parler les images, pourtant essentiellement muettes. C’est la force de l’entraînement. Une fois encore, on ne résumera pas le récit (qui doit être sans cesse repris et complété — métamorphosé — par qui en a le désir — ce qu’on entend réellement par immersion). Ce qui est certain, c’est qu’à la quatorzième planche (en partie reproduite sur la couverture), on trouve un Guir pensif, passablement mélancolique, probablement inquiet ; mais ce qui nous touche le plus directement est cet étonnant mouvement des traits, des signes, se déployant sur la pleine page en volutes, en demi-cercles concentriques, en hachures denses et de toutes manières et matières possibles, donnant à voir, à ressentir, le fait de penser dans un paysage vivant, et donc de vivre, immobile, ses pensées — qui conduiront Hyppolyte, le Guir, fils du chamane du village, à partir à la recherche de sa femme Cochenille et, ainsi, faire déborder de toute part ce monde faussement endormi, calme, doux, jusqu’à provoquer un désordre des plus terrifiants, faisant monter en puissance des incarnations maléfiques, créatures infernales, en armure ou carapace… (mais voyez, je m’égare ; désirant simplement suivre le fil du noir et blanc, donc la cartographie du trait, je commence à raconter l’histoire…) La merveille de ces 372 planches tient dans l’équilibre entre les séquences contenant des dialogues et récitatifs et celles qui racontent sans nécessité de faire usage des mots. Lire, c’est tout d’abord trouver le bon tempo. Et aussi ne pas hésiter à en changer quand il le faut : ralentir, accélérer. Faire des pauses. Tenter de retrouver les rythmes, les ruptures, les reprises qui ont ponctué ces quatorze années d’écriture, de dessin, de bagarres avec la plume, de jouissance de faire (poiein en grec ancien, d’où est venu le mot poésie), seul moyen, non pas d’être en phase avec les auteurs (on est en droit de se trouver en décalage), mais d’aller au plus loin — au plus profond — de ce que la surface des pages nous offre et qui semble inépuisable. Je proposerais même que Guirlanda puisse devenir, pour ses lecteurs les plus pénétrants, un objet de fascination qui les captiverait au point de les emprisonner dans son monde, à la manière dont Merlin a été enfermé par Viviane dans une prison d’air. Aussi, après avoir rendu hommage à cette force qui est bien autre chose qu’un savoir-faire, faut-il refermer le livre et le ranger dans un coin tranquille de sa bibliothèque, l’oublier un peu et, de nouveau, prendre une position pensive, se laisser emporter par l’emprise, le charme mélancolique, du rêve éveillé — s’abandonner dans cet autre théâtre (celui de la mémoire) où le « vécu » de la lecture a don de revenir subrepticement nous hanter. Et surtout : rêver autrement, car « rien au monde, que ce soit un bien ou un mal, n’est immuable, pas même les esprits et les dieux. »

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

Les Aventures de Huckleberry Finn

Les Aventures de Huckleberry Finn

Docteur Jekyll & Mister Hyde

Docteur Jekyll & Mister Hyde

Le Bruit du Givre

Le Bruit du Givre

Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti

Stigmates

Stigmates

Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster