Frédéric Bézian

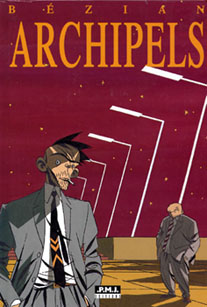

Sombre est l’œuvre de Frédéric Bézian. Incandescentes sont ses images en noir et blanc où le trait semble lacéré. Extrême désespoir ainsi exprimé à travers les regards quasiment obstrués de ses personnages. Rares sont les oeuvres qui traduisent avec autant de puissance ces blessures des romantiques de Baudelaire à Mallarmé ; celles qu’ils désirent cacher même s’ils gardent le secret espoir que l’autre les pansera. Aujourd’hui, avec Chien rouge, chien noir son nouveau récit, ses personnages se font plus humains (dans la continuité d’Archipels). Les regards s’ouvrent sur la modernité de la ville actuelle, oubliant pour un temps les décors favoris du fantastique baroque du XIXe siècle. De ces personnages toujours mis en scène avec la justesse et la richesse de la nuance, de ces récits où s’exprime l’intime du désespoir se dégage une profonde humanité. Frédéric Bézian est un romantique.

Vous travaillez actuellement sur la série de dessins animés Belphégor…

Je ne suis pas le créateur du personnage de Belphégor. Par principe, la conception d’une série de dessins animés destinée (sur le papier !) à un public d’une dizaine d’années est soumise à certaines interdictions. Elle ne peut comporter de scènes meurtrières, de tortures, de manipulations d’armes. L’ambiguïté de cette adaptation réside dans le fait d’avoir affaire à un méchant qui n’a pas le droit de l’être (dans ce genre de production, un rôle-titre ne peut pas être un méchant). Cependant, il n’est pas celui que nous a offert Barma dont les images me firent tant rêver lorsque j’étais gamin. Je fais partie de la génération « traumatisée » par Belphégor. C’est curieux, mais cette génération a rendu intime une œuvre ancienne et populaire, et s’est Appropriée le personnage. Je n’ai pas envie de le déformer. Le cinéaste en a fait un être manipulé, presque animal, muet, à la gestuelle d’échassier, ayant besoin d’un enfant pour le guider… d’où sa poésie et son pathétique. J’ai pris conscience que quelqu’un créa et écrivit Belphégor bien avant Barma. Nous travaillons aujourd’hui à partir du personnage créé par l’écrivain Arthur Bernède. À l’origine, Belphégor est un manipulateur. Dans le dessin animé, nous essayons parfois de rendre au sujet cette poésie… en gardant la présence d’un Deus ex machina. Nous le transformons en un déséquilibré mégalomane, raffiné, cultivé, tout bonnement mystérieux. À la différence de l’œuvre de Barma, nous ne donnerons jamais à savoir qui est Belphégor… Il est très difficile de cerner psychologiquement, pour le scénariste, et graphiquement en ce qui me concerne, ce personnage que nous désirons laisser « incernable » pour le spectateur.

Comment avez-vous appréhendé le travail en équipe en animation ?

Depuis que je fais de la bande dessinée, j’ai pour habitude de tout concevoir, du scénario à l’illustration. Une habitude se transformant parfois en envie pour la conception de Belphégor. Il arrive de ressentir une certaine frustration parce que des éléments du projet, des orientations de scénario, ne me plaisent pas. J’apprends à travailler en équipe. En cela, le dessin animé est une bonne école car le travail qui entraîne des répercutions de toutes natures en aval de la chaîne de conception, est tributaire de décisions en amont. Chaque personne est dépendante et responsable d’une autre. Les éléments se sculptent, se délitent. Nous pourrions très bien ne plus reconnaître l’enfant auquel nous avons tenté de donner vie. C’est paradoxalement passionnant et excitant. C’est un enseignement nécessaire, car je ne compte pas passer ma vie sclérosé, replié sur moi-même et mon travail. Il est probable que mon comportement diffère sensiblement à la suite de cette expérience, mais je ne sais pas dans quelle mesure…

Quelles sont les limites de vos attributions ?

J’ai été appelé sur ce projet pour concevoir l’univers graphique de Belphégor. Chaque rôle étant clairement défini, je ne peux me permettre certaines velléités comme la participation à la rédaction des scénarii, à l’écriture de la bande musicale, ou encore à la mise en scène. Ma seule incursion dans cette dernière, est la conception de story-boards de rêves (un de nos personnages est sujet à des rêves prémonitoires). Le réalisateur me laisse la charge onirique de ces séquences susceptibles d’être retouchées par la suite. J’aimerais aussi pouvoir m’impliquer dans l’écriture de la musique. Jouer du piano pour des films muets fut pour moi une opportunité de création quasi totale, car les films sur lesquels je joue ne possèdent en général plus aucune partition. Mais créer une musique pour un film muet et la jouer en direct, et en adjoindre une à un dessin animé, ne relèvent pas de la même démarche ni de la même conception. Le dessin animé aura une musique qui lui sera attribuée une fois pour toutes, alors que celle du film muet est évolutive. La musique du Belphégor de Barma était très judicieuse car simple en apparence, mais comportant une trou-vaille d’orchestration suffisant à l’identification sonore des images. Cette musique est la personnalisation parfaite d’une ambiance générale, et j’aimerais bien que notre dessin animé accède à une telle qualité ….

Vous êtes un amateur de longue date du dessin animé ?

Comme spectateur, le dessin animé me fait toujours rêver. La succession des cellos m’émerveille, me fascine. J’ai beau en connaître le processus de réalisation, il y a en elle une dimension impalpable dont le résultat visuel ne se laisse ni comprendre, ni saisir… Quelle que soit la qualité du dessin animé, du meilleur à Bozo le clown ! Certains dessins animés de notre enfance sont aujourd’hui réputés pour leur raideur et pourtant, j’en arrive parfois à préférer leur animation (qui n’est pas forcément raide, mais économe), aux prouesses techniques actuelles des studios Disney ou ceux de Don Bluth. Qu’importe la présence de huit ou douze celles au lieu des vingt-quatre normatifs, si les attitudes et la gestuelle des personnages est cohérente ! Je suis plus attiré par la cohérence que par la fluidité. J’aime sentir le passage d’un cello à un autre, cette sensation m’a toujours plus attiré vers le dessin animé que le cinéma d’animation. Même si L’étrange Noël de Mister Jack de Tim Burton et Henri Selick me laisse pantois, le processus d’animation photo après photo et la mobilité des marionnettes m’impressionnent moins que le processus du dessin animé. Reproduire un dessin de manière légèrement décalée à chaque étape du mouvement induit un résultat visuel, immatériel, qui me ravit. À mon sens, l’unique paramètre qui rap-proche la bande dessinée du dessin animé, c’est l’élaboration de la cuisine intérieure. En bande dessinée, le crayon né (parfois les calques), la documentation et autres, sont invisibles au lecteur. En dessin animé, la conception des décors, les celles sont également invisibles au spectateur. Pour ces deux médiums, seul le résultat final importe. Un cello, aussi splendide soit-il, perd toute sa légitimité isolé des autres. Une bande dessinée, parallèlement, est faite pour être lue. Exposer des planches aux murs est pour moi un glissement de sens. Leur finalité n’est pas d’être exposées mais imprimées. Une planche n’est pas un tableau. Ce qui légitime une bande dessinée, c’est ce qui n’est réalisable qu’au travers de son langage. C’est en cela que la modernité des meilleurs travaux d’Yves Chaland, ou de Joost Swarte, est toujours évidente, et il en va de même pour les ahurissants comics de Chris Ware. Chaland travaillait avec les outils spécifiques à la presse et à la bande dessinée, et à aucun moment il ne s’est imaginé peintre. À mon sens, peindre en incluant des bulles et des cases n’implique pas que le résultat soit de la bande dessinée, ni ne justifie une exposition murale. Ce qui rend intéressants la bande dessinée et le dessin animé, ce sont justement leurs spécificités narratives respectives.

Au vu de vos réalisations, Vous semblez très attaché au traitement du temps dans le récit.

La spécificité première d’un code (bande dessinée, dessin animé, littérature, ciné-ma, musique…) réside, me semble-t-il, dans sa manière d’appréhender la traduction du temps. La bande dessinée offre une vision, une gestion du temps, différente de celle employée par le dessin animé. Cette différence réside dans la nature du support, donc des acteurs et des décors. Par la spécificité de son code, chacun possède un registre de libertés qui lui est propre. Pour la gestion du temps, seuls le cinéma et le dessin animé sont vraiment très proches. Leurs ellipses respectives gèrent du temps montré et du temps caché. Ce temps montré est toujours un semblant de temps réel. À l’intérieur d’un plan, une seconde est une seconde réelle. Ce que ces deux médias organisent, ce sont les ellipses entre les morceaux de temps réels plus ou moins vastes, plus ou moins restreints. La bande dessinée, pour sa part, travaille plus sur la suggestion car elle ne possède pas le mouvement. Elle est obligée de le suggérer. Mais comme le cinéma ou l’animation/ elle manipule des éléments cachés et des éléments montrés. Sa narration est guidée par une articulation entre ce qui est caché et ce qui est montré, et par le passage de l’un à l’autre. Il faut donc faire un choix judicieux des éléments montrés parce qu’ils sont fixes. Ce qu’il y a entre les cases est aussi important que ce qu’il y a dans les cases. Au cinéma, l’approche est un peu plus aisée puisque les tronçons de temps montrés sont du temps « réel ». Comment suggérer dix secondes de temps réel en bande dessinée ? Nous avons tous en mémoire la virtuosité de Jean Giraud, lorsqu’il concevait une case où Blueberry récite un monologue de vingt lignes… en claquant une porte ! La littérature me semble utiliser un code plus abstrait. En bande dessinée, selon ses détracteurs et adversaires, « la moitié du travail est fait » parce que le dessin est (vite) jugé descriptif. Tous les codes ne sont pas interchangeables. Marguerite Duras fut déçue de l’adaptation cinématographique de L’amant par Jean-Jacques Annaud. Lorsqu’elle écrit : « le fleuve charrie des milliers de nénuphars », Annaud, discipliné, filme des milliers de nénuphars sur le fleuve. Ce n’est que de la reproduction. Un texte, quitte à être adapté, nécessite la sublimation et non la transposition. Annaud n’a pas pleinement utilisé son propre code. Les adaptations de livres au cinéma sont innombrables, mais rares sont les sublimations. Il faut impérative-ment « reconstituer » le sujet au moyen du code spécifique qu’on manipule (voir Short cuts de Robert Altman d’après les nouvelles de Carver, The dead de John Huston d’après Joyce, La nuit du chasseur de Charles Laughton d’après Grubb ou Le procès de Welles d’après Kafka). L’essentiel, me semble-t-il, est de bien utiliser l’artifice de chaque code. Ce que je veux faire en bande dessinée doit être infaisable autrement.

Sur le plan graphique, nous ne dessinez pas à l’énergie, mais plutôt de manière posée ?

J’essaie surtout de ne pas trop penser le trait. Depuis ma trilogie Adam Sarlech, je suis adepte de la rigueur. Une rigueur pluridisciplinaire intégrant, autant que possible, la sincérité et la conscience… J’essaie aussi de ne pas être entièrement cérébral, même si rien n’est fondamentalement laissé au hasard dans mon travail. Mœbius parlait un jour de la difficulté du dosage entre ce que nous incluons dans notre travail, et ce que le lecteur/spectateur en reçoit. Il nous faut trouver l’adéquation la plus juste, la plus parfaite entre lui et nous. Certains mettent une vie pour y arriver, d’autres l’atteignent assez rapidement ou spontanément. Je passe mon temps à essayer d’y arriver, de manière plus affinée au fil des années, mais c’est long. Très long… Parce que ça m’est difficile, mais aussi parce que j’ai-me bien creuser, en prenant mon temps. Tout cela reste avant tout du plaisir. Je tends à réaliser une sorte de paradoxe : un travail « lâché » en connaissance de cause. Mon trait n’est pas faussement gestuel. Au stade du crayonné, il s’agit de solutions graphiques spontanées et superposées dont le résultat, charbonneux en diable, est quasiment illisible (pour l’encrage, je dois choisir le trait le plus approprié dans tout cela). Je suis loin d’être une bête de dessin, je suis même très laborieux et j’admire la facilité de certains. Il existe encore des tas de sujets sur lesquels je peine parce que je ne les sens pas. Je crois que ce qui fait la différence entre un talentueux et un génie, c’est que le génie est juste de façon intuitive. Alors que le talentueux offre l’impression d’avoir accumulé science et travail, le génie, lui, semble savoir, et restitue ce savoir avec une maîtrise spontanée ! Je ne sais pas si je suis talentueux, mais quoi qu’il en soit, je bosse ! Au quotidien, je me sens comme le gamin qui dessine sur la table de la salle à manger le dimanche chez même, et qui s’exclame, camouflant son dessin du bras alors qu’elle se penche sur son épaule pour regarder : « Attends ! J’ai pas finiiiiiii ! ! ! ! ». Je réfléchis et fonctionne encore comme ça. Ne pas montrer tant que ce n’est pas comme on l’a voulu. Je me sens toujours en devenir, et ce que je montre est toujours une étape.

La spécificité du genre fantastique maillant votre trilogie, et la rigueur qui sous-tend votre travail, demandent une étape d’investissement ayant lecture. Ne pas avoir lu quelques ouvrages permettant d’appréhender notre univers n’incite pas à s’immerger dans votre démarche.

Je travaille forcément un peu égoïstement, sans jamais me demander pour qui. D’où la difficulté des rapports auteur/lecteur évoquée par Mœbius. Je suis tout seul devant ma table à dessin, et je commence logiquement par me faire plaisir ; celui des lecteurs passe après. (Quel beau métier ! Et ensuite, on a le culot de réclamer de la reconnaissance !) Je suis persuadé que les personnes officiant dans un domaine plus ou moins public le font de manière égoïste, quoi qu’en disent les auteurs qui baratinent leur démagogie de comptoir … « Je bosse pour mes lecteurs avant tout », « J’aime mon public », « Je pense à eux »… Flagornerie ! ! ! Dans un premier temps, l’auteur est seul devant sa table, sans public. Après, le fauve (le livre, le film, etc…) est lâché ! Et il est important qu’il soit libre. Sans quoi, il y a peu de chances pour que ce soit un fauve !

On m’a souvent reproché de ne pas être séducteur. La trilogie Adam Sarlech, par exemple, comporte des éléments qui me sont très intimes, et il est évident que je ne peux pas parler facilement d’une telle somme d’investissement, des aspirations et des attentes qui en découlent… Quant aux ronds de jambe nécessaires pour le lecteur à entrer « chez moi », je n’arrive pas à m’y résoudre. J’espère que le lecteur lit mes livres par volonté et non par facilité. J’ai peur de la facilité. J’ai toujours assimilé la facilité à la naïveté. La naïveté est sans nuance, ni distance. Je lui préfère l’ingénuité. Dans l’ingénuité ou l’innocence, les émotions sont intactes et il n’existe pas d’échelle de valeurs.

Un film comme Mary Reilly avec Julia Roberts et John Malkovitch pouvait être un film sublime sans la présence de deux scènes expliquant au premier degré ce que l’on avait parfaitement compris. Orson Welles s’arracha les cheveux lorsque la production fit tourner sans lui une fin heureuse à son film La splendeur des Amberson. Quand j’écris, quand je dessine, j’ai terriblement peur de commettre cette erreur de « la fausse note ». En tant que lecteur, auditeur ou spectateur, je trouve insupportable d’être pris pour un con parce que l’on m’a mâché le boulot. En tant qu’auteur, je ne veux surtout pas donner cette impression au lecteur, je ne veux pas commettre la fausse note. S’il ne travaille pas de son côté c’est dommage… Où est le plaisir ? Où est son plaisir ?

Votre œuvre reste imprégnée de vos lectures de romans fantastique et gothique.

J’ai pourtant été surpris de lire des critiques, concernant mes albums, faisant référence à des ouvrages que je n’avais jamais lus. Certaines m’ont fait faire des découvertes. J’ai découvert Huysmans trois ans après avoir réalisé Fin de Siècle. J’ai pu comprendre pourquoi tout le monde, à la lecture de mon album, faisait référence à cet auteur. C’est dans ces moments qu’on se targue d’intuition géniale ! ! ! On m’a affilié et comparé au cortège des romanciers gothico-fantastiques anglo-saxons et français du 19e siècle, au folklore « gothisant » des histoires de fantômes qui m’ont nourri depuis l’enfance, alors que je me réclamais d’Henry James (certes, James n’était pas l’auteur des records de ventes au sein de la glorieuse collection « Néo »). Ses nombreuses nouvelles d’apparence fantastique sont plutôt des histoires d’aberrations émotionnelles. Il possède une manière de manipuler le non-dit, de maîtriser la notion de mystère, que j’essaie désespérément d’approcher. « Je préfère l’en-dedans que l’au-delà »… dixit Jean-Louis Bouquet.

Vos sensibilités musicales sont diverses, et vos livres possèdent une musique implicite. néanmoins, de Diamanda Galas à Plastikman en passant par la musique contemporaine, ces tendances musicales que vous appréciez sont aussi des musiques de l’en-dedans, aux sonorités sans ronds de jambes.

Sans parler de « ronds de jambes », la musique contemporaine peut comporter des sonorités très chatouilleuses, très séduisantes, très chatoyantes. Ce qui s’est appelé « Ecole Spectrale » dans les années soixante et quatre-vingt, travaillait sur le spectre sonore de manière extrêmement irisée et séduisante (au point, parfois, d’en devenir écœurante comme un loukoum). À contrario, une musique comme celle de Jean Barraque est beaucoup plus dure. Mais simultanément, chez ce compositeur, la dureté et la rigueur se transforment en ivresse, en plaisir. Sa maîtrise du parcours entre le début et la fin d’une pièce est étonnante. Très sévère, sans concession et à l’aspect parfois dépressif, son vocabulaire musical génère paradoxalement une réelle jouissance. Quel que soit le propos et son vocabulaire, les personnes qui dégagent et génèrent du plaisir à partir de la maîtrise d’un code forcent mon admiration et me nourrissent.

En bande dessinée, je prends autant de plaisir à lire Feux de Lorenzo Mattotti que La revanche d’Anthracite de Raymond Macherot. Chez ces deux auteurs, nous retrouvons une maîtrise parfaite du code. L’univers de Macherot est jouissif ! Du plaisir à l’état pur. La parfaite connexion entre le but et les moyens ! Le plaisir du verbe, de l’histoire, du dessin efficace et expressif. J’en dirais autant de La mauvaise tête de Franquin ou des Cargos du crépuscule de Tillieux. Feux, de Mattotti, agit pareillement. Avec ce livre, Mattotti fait la preuve de poésie, de rythme, d’efficacité, d’un langage qui lui est propre, Feux est l’expression de sentiments difficilement communicables en bande dessinée. Il s’agit là d’une maîtrise indiscutable d’un langage. Au cinéma, j’ai autant de plaisir à regarder tel film de Welles, tel film de Bresson peaufiné jusqu’au dernier détail, un péplum dément ou un Laurel et Hardy. Autant de plaisir mais pas le même ! Le cinéma parfaitement méticuleux de Stan Laurel et Oliver Hardy est effarant. Ces deux bonshommes n’ont jamais cessé de dire implicitement « Plus rien ne doit rester debout ! » avec la plus parfaite désinvolture, la plus machiavélique science, et le plus fin sadisme, tout en restant deux êtres foncièrement bons et ô combien aimables ! L’important dans tout cela, c’est la maîtrise. Je suis prêt à pénétrer tout travail, toute œuvre, si la maîtrise y réside. C’est d’elle, de la parfaite connexion entre le but et les moyens, que me vient le plaisir.

—–

Vous achevez actuellement notre prochain livre, Chien rouge, chien noir. Un livre qui symbolise vos rapports difficiles avec l’édition…

C’est vrai qu’il fut pour moi un parcours du combattant ! Un parcours que j’ai parfois essayé de prendre avec distance, d’autres fois beaucoup moins, car pendant quelques temps c’était typique de ce que je ne voulais plus : souffrir de ne mettre tous mes espoirs que sur ce livre et de les voir déçus. Je m’étais engoncé dans un comportement suffisamment pur et dur pour croire que si ça ne marchait pas, c’était toute l’injustice du monde qui me tombait sur la tête ! Quand on est pris dans cette logique là, cela devient rapidement une porte ouverte à l’aigreur. Je n’avais pas, à ce moment-là, de quoi prendre les événements de façon détendue… Passons !

Quelles sont donc vos intentions dans ce récit contemporain ?

Il prend corps de façon très stylisée. Un seul personnage est un vieillard. Tous les autres (et Dieu sait qu’on en croise), ont dans les vingt-cinq à trente ans. On ne voit qu’un décor très urbain exclusivement citadin, sans archaïsme dont j’ai essayé de dégager un plaisir graphique. À tel point que je me suis débrouillé pour n’utiliser pratiquement aucune documentation et travailler avec des lignes droites, des formes très synthétiques. l’ai essayé d’imaginer ce que pourrait être une bande dessinée réalisée par quelqu’un du Bauhaus ! (Et de façon encore plus extrémiste dans mes planches pour Le Cheval sans tête.)

Dans l’esprit et au départ du sujet, il y a cette idée. Il y a également le poids énorme de l’influence de Munoz qui continue. Je suis encore en train de vivre sur des traces qu’ont laissées sur moi vingt ans de lecture de Munoz et Sampayo. Je l’assume parfaitement, mais je pense être en présence des dernières pages où elle se fait encore sentir. Il faut absolument que je dépasse cela.

Peut-on encore parler d’influences ?

Parce que si on regarde l’ensemble de votre œuvre, il existe assurément un style qui vous est propre !

Pour qui que ce soit, les influences sont marquées au début, tant que l’immaturité est là et empêche de les sublimer, de les juguler. Avec la maturité, au fur et à mesure, certains aspects se décantent tout seuls, et cela finit par devenir maîtrisé si l’on est attentif. On peut toujours sentir les traces de quelqu’un même chez un auteur en pleine possession de ses moyens. J’ose espérer que les traces de Munoz que l’on aperçoit chez moi ne sont pas aussi naïves qu’elles l’étaient il y a quinze ou vingt ans. C’est tout ! Encore une fois, je ne les nie pas. Je les assume tout à fait joyeusement !

A quoi renvoie au niveau narratif, au niveau scénario, le système graphique choisi pour la mise en images de la ville ?

C’est le livre le plus expérimental que j’ai réalisé. C’est à dire que j’ai voulu être le plus libre possible. Je sens que sur la longueur d’un album, ou d’un groupe d’albums comme la trilogie, il y a souvent des scènes pour lesquelles je développe une énergie démesurée pour les mettre en place, et dès que je la maîtrise un tant soit peu, cette mise en place devient vite un système qui peut me dépasser. Depuis quelque temps, j’essaie d’être vigilant sur ce point : perdre la fraîcheur, la spontanéité, la distance en me reposant sur un système devenu confortable.

Pour Chien rouge, chien noir, j’ai essayé de retrouver une espèce de liberté à tous les points de vue. La trilogie aux Humanoïdes Associés était terminée depuis des années, elle m’avait demandé énormément d’efforts en profondeur, de recherches, de documentations, de rigueur dans l’écriture. Graphiquement, d’abord/j’ai voulu suggérer des lumières, des corps, des espaces, de façon tout à fait différente. Et ne pas avoir peur d’une figuration plate ! J’ai ainsi pu donner naissance à des compositions beaucoup plus géométriques, beaucoup plus radicales qu’avant en me détachant d’un certain réalisme. Du coup, au niveau graphique, je peux aller jusqu’au bout de ce qui est pour moi un dada depuis quelques temps : l’artificiel de la bande dessinée. Sa spécificité tient au résultat sur papier, la presse, l’édition, et non pas une forme dérivée de la peinture ou de l’illustration, ce qui en bande dessinée devient un peu hybride. (Une forme qui en tant que lecteur, ne me satisfait plus.) Depuis un moment, je me rends compte que dans la picturalité en bande dessinée, dans ce côté illustratif, très technique et léché, il y a le danger de la séduction. Une séduction qui fait souvent office d’écran de fumée et que je trouve mal adaptée à la bande dessinée. Elle barre souvent la route à la lucidité du lecteur. Cela le distrait de pas mal d’éléments que l’auteur peut se permettre de négliger. Je préfère encore une fois, jouer sur la dite spécificité. En l’occurrence, pour Chien rouge, chien noir, je vais utiliser la bichromie. Je vais faire ce livre partiellement sur Photoshop. Il va être sur ses deux-tiers noir, blanc et gris, tout d’un coup va passer au rouge et pour les dernières pages, va revenir au noir, blanc et gris. Je joue avec des codes de lecture en bande dessinée que je désire triturer dans tous les sens. Le livre est découpé en huit chapitres, il n’y en a pas deux écrits de la même façon. En fait, je me suis rendu compte qu’on se sclérose très vite sur le code d’écriture en bande dessinée, alors qu’on peut en adopter dix dans le même récit sans que cela gêne la lecture. Sans que cela gêne la fluidité de la compréhension, tout en respectant les notions de rythme, de tension, de repos, de courbe et d’homogénéité. Il suffit que cela soit justifié et cohérent.

C’est donc une façon de mettre le récit en perspective avec différents angles, en triturant les codes, les matériaux…

Je pense avoir moins peur de dérouter… J’ai réalisé qu’en fait, ce n’est pas de triturer les codes qui déroute. Ce qui déstabilise, c’est une ellipse mal placée, un rythme ou un texte mal senti… qui sont forcément mal perçus, qui gênent, qui barrent la compréhension. Mais en général, ce ne sont pas les libertés qui dérangent. Quand j’ai commencé à prendre conscience de ça, j’ai d’abord pris un plaisir fou sur environ soixante planches à improviser presque totalement… C’était la première fois. Je savais où j’allais mais je ne savais pas comment j’y allais. Je sais quelle est la dernière image de Chien rouge, chien noir depuis 5 ans. Simplement, j’ai essayé de découvrir le livre au ralenti (dessinant moins vite que le lecteur ne lit), tout en essayant d’avoir en même temps un regard extérieur et intérieur. Intérieur, car je suis censé connaître les ingrédients de la sauce, et extérieur car je voulais aussi savoir presque en même temps si la bande dessinée fonctionnait ou ne fonctionnait pas, de façon à pouvoir rectifier le tir très vite. Du coup, j’ai acquis une autre manière de découper, une autre façon de sentir le temps (qui est aussi un de mes dadas) dans et entre les cases. Tout bêtement parce que ne l’écrivant pas du tout de la même façon, je les ressentais différemment. J’avais donc envie de jouer avec, d’une façon qui m’était alors inhabituelle

C’est un récit où le lecteur semble très proche des personnages.

L’argument de base du récit est simple. Un type de vingt-cinq/trente ans, au milieu de cette jeunesse néo-branchouille, naïve et parfois un peu imbécile, un peu caricaturale, cherche un copain qui visiblement a disparu, lui laissant sa bagnole, une D.S. blanche. Il en parle à beaucoup de ses connaissances… Au départ c’était juste pour se rendre compte qu’un individu peut être connu par des tas de gens, personne ne va en brosser le même portrait.

Les séquences intimistes sont assez rares. Il n’y a qu’un chapitre avec deux personnages sur fond noir. Tout le reste est assez grouillant. On est souvent dans des bars, dans une fête avec cent personnes. J’ai voulu traduire ce sentiment qu’on a avec un ou deux verres dans la tête, on commence déjà à décoller, on flotte entre quatre discussions à la fois, on n’entend pas la fin des phrases, on en suit deux à la file en passant de l’une à l’autre…. On a, comme dans certains films de Welles, de très gros plans de personnes qui n’ont rien à voir avec l’action, ou avec le dialogue qui se tient beaucoup plus loin dans l’arrière-plan. En fait, cela fait vivre des espaces, des profondeurs, que je n’ai pas, puisque j’ai dessiné tout plat, en formes géométriques, (de toute ma vie, je n’ai jamais autant utilisé la règle !).

On retrouve ici, la multiplicité des regards.

D’où le fait, qu’encore une fois, il y a une espèce de voix intérieure, un ton. Chaquechapitreest écrit différemment tout en restant dans une homogénéité, une cohérence d’ensemble. Chacun est dans un ton qui ne correspond pas au précédent. Ça multiplie et change effectivement les points de vue. Même si c’est une histoire assez bavarde, je me suis débrouillé pour qu’elle devienne forcément mouvementée car les situations sont très changeantes. On revient rarement deux fois dans le même décor. Il y a un pivot central dans les personnages, mais il permute assez souvent. J’ai essayé d’en faire un récit faussement statique et faussement vivant… Le fantastique y est présent, avec une sorte de ton pré-surréaliste à la Lautréamont.

Chien rouge, chien noir a résisté au temps… est-ce que c’est la seule envie d’être libre qui l’a fait durer ou est-ce qu’il y a un élément dans la nature même du projet qui a fait qu’il fallait qu’il existe ?

Je n’ai pas délibérément voulu traîner cinq ans avant de sortir cet album. Je veux dire par là, que ça ne me dérange pas. La sacro-sainte loi qui consiste à publier un album par an, je m’en contre-fiche ! La quantité ne m’intéresse pas ! Si je sors un livre, ce n’est pas pour le renier trois ans plus tard. Alors, pour ne pas le renier, il vaut mieux que je déploie le maximum de maîtrise possible pour qu’il soit cohérent, judicieux, et il n’y a pas à tortiller ! je fais partie des gens pour qui ça demande du temps. Même si encore une fois, les événements m’ont « aidé » pour que ça traîne. Mais, je n’ai pas d’autre but. Je suis fasciné par le parcours de Trondheim. Il me scie. Je ne sais pas s’il est content de tous ses bouquins, il y a quand même un seuil de qualité incontestable, et il s’est débrouillé pour devenir incontournable ! Je reste ahuri par sa cadence de boulot. En plus, il fut un temps où ses bouquins étaient des annuaires téléphoniques. Chacun son terrain, chacun sa constitution. Je suis incapable d’empiler les bouquins.

Nous évoquions un peu cette urgence, ce côté indispensable à créer dans votre démarche, et particulièrement dans la trilogie où existent des situations évoquant intensément la schizophrénie…

En l’occurrence, là, la schizophrénie est un peu plus poétique que clinique… mais j’ose espérer que Chien rouge, chien noir sera une surprise aussi pour cela ! Il confirme une tendance que j’ai commencé déjà à amorcer avec Archipels qui est inhérente à une toute autre façon de penser ou de fonctionner par rapport à celle que j’avais il y a quelques années. J’ai toujours des attirances pour le non-dit et le mystère, et les situations obscures, la souffrance en moins. Disons que j’essaie d’être un peu plus « généreux » qu’avant.

Vos personnages sont effectivement dans des situations moins dures, où l’on trouve moins de souffrance… comme dans Archipels.

Encore que leur détresse soit palpable. Mais ils peuvent se laisser aller. Je me suis aperçu que certains personnages évoluaient (notamment Spitzner dans la trilogie) mais pour Archipels c’est la première fois que des personnages pouvaient se laisser aller, montrer une faille. On en a un qui, après avoir piqué une colère (c’est plus une détresse qu’il crie), se met à pleurer… dans les bras de celui qu’il est en train d’engueuler ! L’autre personnage est censé être un roc, un peu taiseux, discret, apparemment inébranlable. Il finit par craquer, commence à s’énerver et même à la fin, est à deux doigts de prêter foi à des sujets qui ne le touchaient absolument pas au début. Et son espèce de collègue qu’il a traité comme une savate pendant 30 pages, en se moquant de son inculture, il le tient mourant dans ses bras. Jusqu’ici, ces tendresses étaient assez rares dans mes albums.

Dans le film Escalier C, Robin Renucci tient le rôle d’un personnage critique d’art branchouille, intraitable, cassant, prématurément aigri. Il vit avec des gens très contrastés, très colorés, plutôt attachants et lui, essaie de se construire une carapace de cynique jusqu’à la dépression… et un événement très particulier le fait complètement changer. Un événement qui lui aurait précédemment fait dire qu’il se lézarde alors qu’en fait, il est en train de s’ouvrir. J’espère, personnellement, que je tends vers cela. Ce personnage à vif, engoncé dans une attitude de violence, sous prétexte d’un comporte-ment social soi-disant maître de soi et arrogant, qui est en fait une protection, m’intéresse. Je trouve que le passage de l’aigreur au sourire est excitant. C’est un sentiment que j’apprends. Il me ravit déjà en tant que spectateur/ ou lecteur mais aussi à vivre. Essayer de le faire passer dans un récit est fascinant. (Cf : Ikkyu)

Mais un de vos personnages, Korb, reste un personnage inassimilable…

Il disait carrément dans les premières pages « j’aime pas les gens, cela fait trop de monde ». Ça, c’est typique du post-étudiant de vingt-et-un ans qui se prend pour Tardi. Ce personnage ne me ressemble plus ! Cela dit, je préfère avoir fait le chemin dans ce sens plutôt que dans l’autre.

Chien rouge, chien noir va donc profiter de toute cette ouverture. C’est pour cela que les pages s’aèrent, que le blanc apparaît…

C’est effectivement pour cela que je me suis dirigé vers une forme plus épurée. Je n’explique rien ! Je joue sur des silences. Je joue aussi sur un personnage précis/ une rencontre vers la fin du récit doit faire passer ce que je ressens de ce personnage. Comme dans ‘Testament sous la neigeoù j’avais souhaité qu’il passe une émotion assez forte au moment où les trois ex-étudiants rencontrent la vieille dame. C’est un sentiment particulier. Le gros handicap que je voie maintenant avec le recul, c’est que c’était très bavard. Aujourd’hui, j’essaie de refaire la même scène différemment, en beaucoup moins verbeux, et de traduire la magie de certaines rencontres.

Vous utilisez les remarques d’un regard extérieur quand vous travaillez ?

Oui ! Le problème chez moi, c’est que ça travaille toujours en lame de fond. Je peux très bien donner l’impression de recevoir des réflexions et que ça glisse comme de l’eau sur les plumes d’un canard… alors qu’en fait ça tombe jusqu’au fond et ça peut travailler pendant des mois ou des années. En général c’est très long. Je suis lent. Nerveux, mais lent ! Bon nombre de personnes même de mon entourage m’ont dit certains propos qui ont pesé des tonnes pour moi et ignorent à quel point elles ont eu de l’influence autant sur mon travail que sur ma vie privée. Elles ne le savent pas parce que je ne suis pas allé leur dire « ce que tu m’as dit ça m’a vachement tourmenté pendant dix ans et maintenant je suis un autre homme ». Pendant longtemps, la lenteur de ce genre de travail était due au fait que j’avais tendance à faire semblant de ne pas écouter … ou à ne pas écouter du tout.

Vous semblez en décalage avec notre œuvre…

J’ai presque exclusivement travaillé sur des notions de paradis perdus et non d’espérance. À l’exception d’Archipels et de Chien ronge, chien noir où, pour une fois, j’ai joué sur une certaine « générosité ». Une manière pour moi de faire entrer une connotation « constructive » dans mon univers réputé plutôt noir ! C’est difficile pour les gens, d’admettre que je trouve la vie belle, vu le ton de la trilogie, par exemple. Le paradoxe réside dans le plaisir que j’y ai pris ! Mon plaisir se trouve égoïstement dans l’écriture et la construction, dans la représentation de ces intérieurs à motifs muraux répétitifs, aux éclairages très chaleureux à la bougie, ou du trait assez violent parce qu’il est jouissif de dessiner à coups de fouet. Un plaisir plus intense encore par la persistance dans tous mes albums, du premier au prochain, de cette tentative d’être enfant. C’est peut-être une forme de pudeur mal placée que de me montrer sans espoir alors qu’il m’habite et me motive… J’ai encore des progrès à faire !

Propos recueillis par Franck AVELINE & Bruno Canard.

Précédemment publiés dans L’Indispensable n°4 en Octobre 1999.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

Le courant d’art

Le courant d’art

Docteur Radar, tueur de savants

Docteur Radar, tueur de savants

Les Soldats d’Honneur

Les Soldats d’Honneur

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster