Safari Monseigneur

Les jolies colonies…Tout commence comme un détournement d’images. Ces grandes planches muettes de l’Illustration, ces gravures rehaussées qui ornaient les récits coloniaux de la fin du XIXe, ces images d’Epinal scandant les grandes heures de la collection rouge et or : voilà le matériau auquel semblent s’attaquer Ruppert et Mulot, pour un exercice de style qui relève à première vue du simple pastiche. Prenons des scènes de genre, qui remontent au bon temps des colonies : costumes crème, chasse au tigre, revue de détail, maintien de l’ordre dans la brousse, dîners au mess, conversations mondaines, et promenade digestive sur le pont. Que se passe-t-il lorsqu’on colle des bulles à ces figures muettes et figées ? Comment révéler sous le dessin hiératique et solidement composé la réalité minuscule des circonstances et des parcours individuels ? Le ressort comique est connu, il a produit de bons effets : de Choron plaçant ses bulles porno sur les grandes toiles des petits maîtres (dans L’Art Vulgaire), jusqu’au contraste absurde des dessins et des légendes chez Glen Baxter, on sait l’effet saisissant de ces juxtapositions.

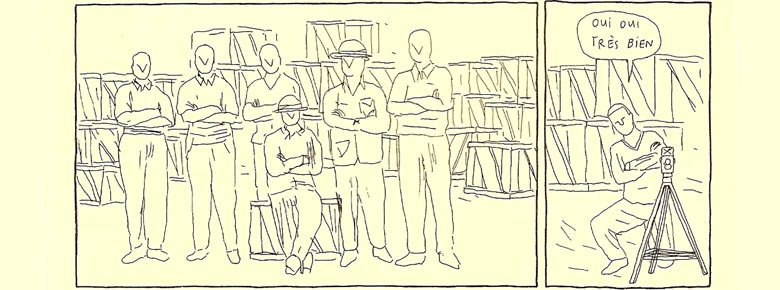

Oui, mais voilà : dans Safari Monseigneur, on ne reste pas dans le collage, dans le pastiche, ou dans le détournement. A la faveur d’un hypothétique reportage colonial, les deux auteurs livrent des dessins d’une grande élégance, dessins d’abord figés, posés, descriptifs — des dessins qui collent justement aux canons classique de la grande presse illustrée des années d’avant-guerre. Dans ces dessins surgissent des dialogues décalés et saugrenus, des blagues de corps de garde, des affrontements grotesques, des commentaires futiles qui défont lentement la trame du reportage.

Puis l’image elle-même se fractionne : aux grandes cases occupant toute la planche s’ajoutent des séries de tout petits dessins carrés décomposant un épisode, comme les images successives d’un segment de film muet, tirées de quelque actualité Gaumont qu’on aurait exhumée de ses cartons moisis.

Le trait — une plume très fine — est aérien, fluide, discret. De temps à autres, les rayures enchevêtrées des vagues, les hachures noires d’un canon ou d’une paire de bottes, les motifs géométriques d’un plancher viennent remplir les espaces vides que délimitent les lignes sinueuses. Mais la case n’est jamais saturée ; il arrive même qu’au comble de l’ellipse certaines cases semblent inachevées, comme si le trait esquissait seulement un cadre que le lecteur lui-même doit peupler.

Cette sobriété et cette finesse aident à poser l’œil, en neutralisant volontairement la représentation. Les dessins ont conservé de l’illustration le caractère purement descriptif : nulle passion, nul commentaire, nulle indication d’humeur ne provient des images elles-mêmes. Raffolant des plans généraux et des longues focales, les auteurs gomment bouches et yeux (dont il ne reste le plus souvent qu’un trait de sourcils), et ce sont des figures aveugles et muettes qui par le biais des phylactères supportent des dialogues cyniques, décalés, ou puérils.

Ainsi l’ironie mordante de Safari Monseigneur ne tient pas seulement à l’effet de décalage habituel des pastiches : non seulement le texte semble prendre un malin plaisir à dévoiler la réalité triviale, horrible ou sordide qui se cache sous les images statufiées ou mécaniques, mais cette ironie se redouble dans la passivité placide des corps et des faces qui ne s’animent jamais ni ne s’émeuvent de ce que l’on fait sortir de leur bouche.

Le malaise monte progressivement, en même temps qu’une terrible envie de rire : ce sont des pantins sans vie qui plantent le décor, de sorte que la vie et les couleurs ne reposent que dans le texte, qui détourne et déforme l’horizon d’attente de l’image en une scabreuse pantomime. On sourit d’abord de ce premier décalage, mais l’œil qui revient instantanément à l’image donne brutalement un autre sens aux cadrages neutres et aux visages inexpressifs, et c’est dans leur placidité même que prend sa source l’ironie seconde, celle des occidentaux qui posent tranquillement, sans passion, devant le cadavre du tigre, ou du noir, ou même du deuxième classe qui n’a pas eu de chance («qu’est-ce qui lui est arrivé à lui ?» – «il s’est fait marcher dessus par un éléphant pendant qu’il était en train de chier» – «hahahaha !»).

Tout est atroce, et tout est insignifiant. Le malaise culmine parfois dans une violence imprévue — l’exécution capitale par strangulation d’un soldat attaché à un attelage («Je suis désolé qu’on ait pas trouvé de poutres. Mais quand on est dans le désert tu vois bien. Faut faire avec les moyens du bord»), ou le massacre à la machette d’un tigre pas tout à fait tué, scène freak presque muette et ultra-violente.

Rien d’étonnant à ce que les deux journalistes que l’on suit tout au long des pages, et qui servent à focaliser la lecture, soient régulièrement soupçonnés d’espionnage par les hommes de troupe, les gradés, ou même les filles à soldat. Ce sont bien des espions, qui volent des images plates et distanciées, dans tous les formats et tous les cadrages, matériau apparemment passif de l’exercice de haute ironie auquel se livrent les dialogues.

Safari Monseigneur propose ainsi une sorte d’American Psycho du bon temps des colonies, aussi loin de l’imbécile célébration droitiste que des sirènes faciles du devoir de mémoire : juste un exercice de scalpel à l’ironie grinçante et sophistiquée.

l’autre bande dessinée

l’autre bande dessinée

Soirée d’un faune

Soirée d’un faune

La poubelle de la place Vendôme

La poubelle de la place Vendôme

La Grande Odalisque

La Grande Odalisque

Sol Carrelus

Sol Carrelus

Panier de singe

Panier de singe

An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster